-

業種・地域から探す

能登に学び 南海トラフ地震に備える

令和6年能登半島地震の発生から2カ月がたつが、奥能登では厳しい被災状況が続いている。この地震では、強震による家屋倒壊、さまざまな地盤災害、火災、津波などが複合化し、高齢化した過疎地で古い木造家屋の多くが倒壊した。半島先端への幹線道路が寸断し、ライフラインも途絶え、点在する集落が孤立した。この様相は、南海トラフ地震の被害にも重なる。しかし、南海トラフ地震の規模は百倍以上、被災者人数は数百倍であり、公助には限界がある。事前防災による自助・共助しかない。

公助に限界 事前防災で自助・共助

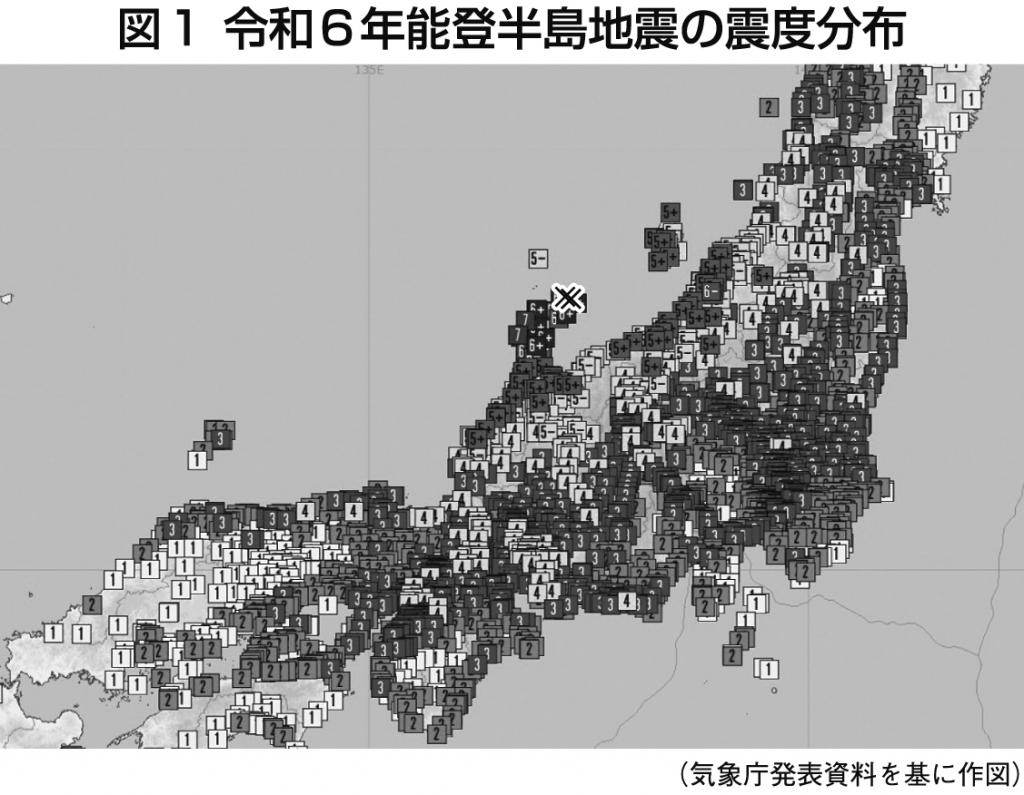

元日に発生したマグニチュード(M)7・6の能登半島地震では、最大震度7の強震が被災地を襲い(図1)、時間猶予なく津波も来襲した。強い揺れと津波により多数の家屋が倒壊・流出し、輪島の朝市通りでは大規模な火災も発生した。強い揺れによる土砂崩れや、路面の陥没・隆起・亀裂で道路が寸断し、奥能登に点在する多くの集落が孤立した。半島北部は地盤隆起により津波被害が抑制されたが、半島東部では津波による被害が著しく、液状化・側方流動、海底隆起などで港が使えなくなった。

能登空港も滑走路の亀裂で閉鎖された。陸海空路を失って被災地への人流・物流が途絶え、停電と通信設備の損傷で情報も届かなくなった。さらに、元日の日没前の地震だったため行政は即応できず、被害状況の把握も遅れた。この結果、救援・救助、支援が滞ってしまった。

奥能登は高齢化と人口減少による過疎化が著しい。若者が少ないため家屋の建て替えが進まず、高齢者は耐震改修に躊躇(ちゅうちょ)する。このため、珠洲市や輪島市の耐震化率は50%前後にとどまっていた。3年前から群発地震が続いており、昨年にはM6・5の地震によって家屋被害も出ていたが、施工業者不足のため家屋の補修も滞っていたようだ。

古い木造家屋が軒並み倒壊し、帰省者や旅行者も多かったため、避難所は避難者であふれ備蓄食料も不足した。電気・水・通信などが使えず、燃料が不足し、医療・福祉や行政の支援が届かないことで、避難所の環境が悪化した。この結果、低体温症や感染症などによる関連死が発生した。一方で、平成19年能登半島沖地震を経験した人たちの冷静な対応と、中山間地ゆえの自助力・共助力で、長期間の孤立をしのいでいた。

奥能登で起きていることは、津波を除けば1995年阪神・淡路大震災や2004年新潟県中越地震での被害様相と重なる。しかし両地震に比べ、地震規模が遥かに大きかったこと、孤立しやすい半島先端だったこと、高齢化が著しい過疎地だったこと、元日夕刻の地震だったことが状況を厳しくさせた。

奥能登の人口は十万人程度であり、阪神・淡路大震災の被災地の数%程度である。人口比を勘案すると、阪神・淡路大震災と同レベルの被害である。

今回、大きく被災した輪島市、珠洲市、能登町、志賀町、穴水町、七尾市の6市町の面積は約1700平方キロメートル、人口は約12万人、製造品出荷額は約1884億円である。私が日ごろ防災活動をしている愛知県西三河地域(9市1町)は、面積はほぼ同じだが、人口は約12倍の160万人、製造品出荷額は約140倍の27兆円に上る。

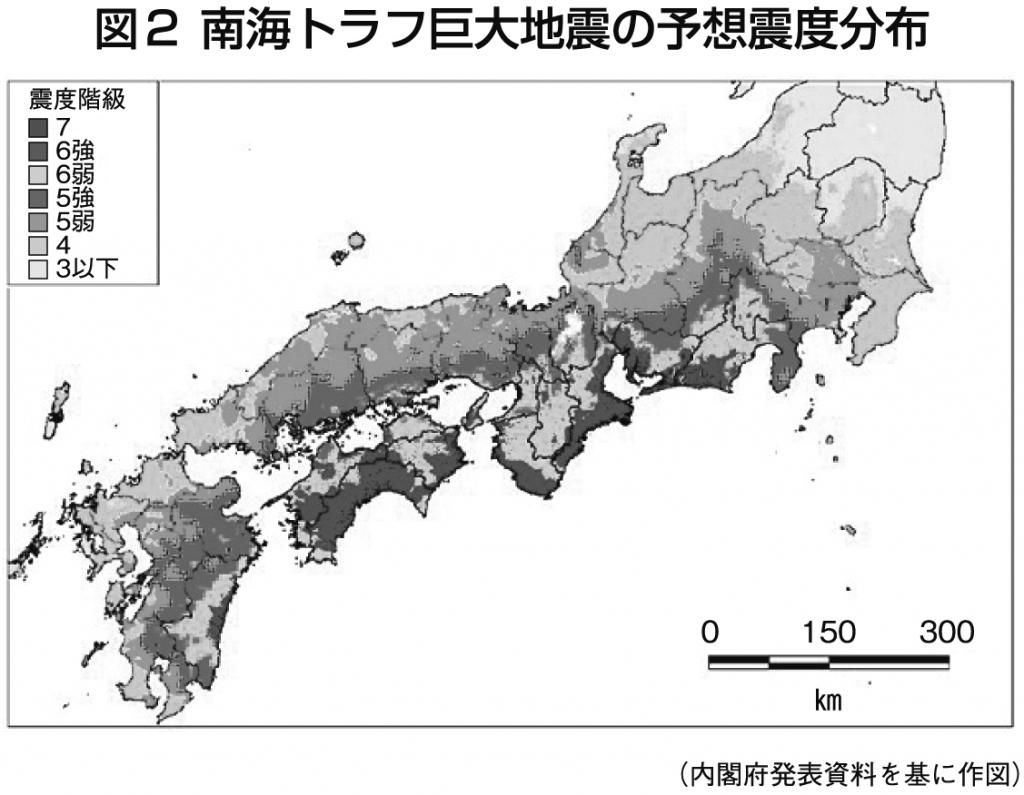

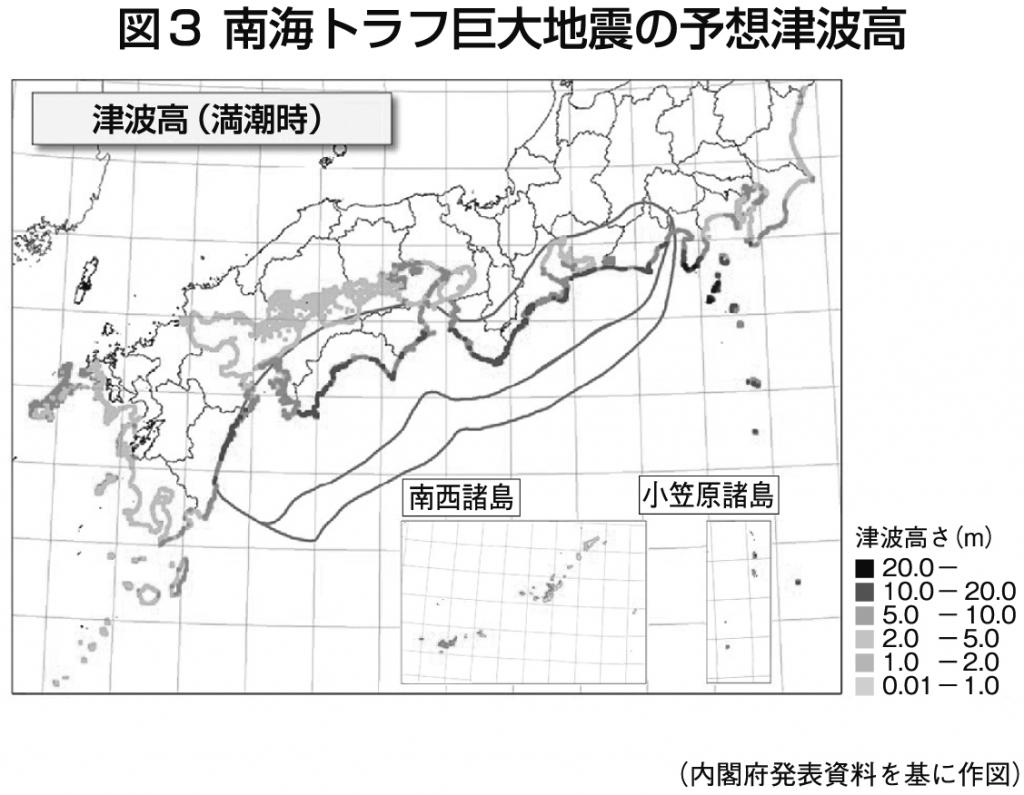

西三河は南海トラフ地震で必ず被災する場所である。万が一、M9・0の最大クラスの南海トラフ地震が発生すれば、その地震規模は能登半島地震の128倍、被災面積は25倍、被災者人口は数百倍になる。10年前に実施された被害想定では、強い揺れ(図2)と高い津波(図3)により、最悪32万人を超える直接死、200兆円を超える経済被害が予測されている。まさに、国家存亡の危機となる。

南海トラフ地震の被災地には奥能登と同様の過疎地も多数ある。人口が集中する大都市や産業集積地も多く、救援救助の力はそがれる。過疎地域での事前対策が望まれる。

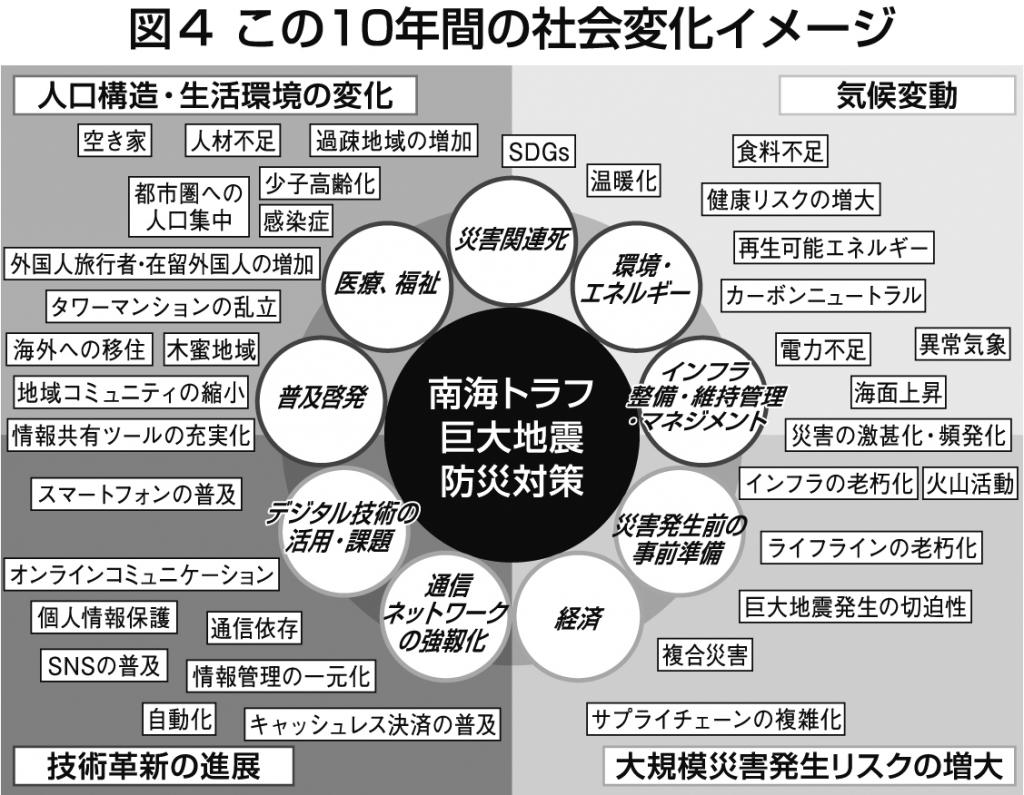

現在、中央防災会議の下に、南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループが設置され、地震対策の見直し作業が10年ぶりに行われている。ここでは①津波対策②揺れ・火災対策③ライフライン・インフラ対策④新たな地震防災課題への対策(図4)⑤広域連携⑥デジタル技術の活用⑦医療・福祉対策⑧経済・社会への影響⑨後発地震への対応―などについて議論が行われてきた。

①に関しては、津波避難ビルの指定や国民の早期津波避難の促進、②では事業継続が求められる病院などの高耐震化や緊急輸送道路沿いの建物の耐震対策、空き家対策、木密地域対策、家具類の固定や感震ブレーカーの設置など、個人や組織の対策を推進するための仕組みづくりが主に議論されている。③ではライフライン・インフラの相互依存を意識した対策、④では災害関連死、避難所以外の被災者に対する支援、少子高齢化や人口減少を踏まえた計画作成、国家危機回避のための大局的な計画づくりなどが議論の中心だ。⑤としては、基礎自治体に加え都府県や企業などと連携した広域組織体による活動の推進、民間企業・ボランティアの円滑な活動のための仕組みづくり、⑥は複雑さ・相互依存性を認識した上での活用やデジタル途絶時の対応、⑦では災害拠点病院に加え一般病院・診療所・福祉施設などの地震対策の推進が争点である。⑧では国や金融機関の金融・決済機能の確実な維持、国内外への正確かつきめ細かい情報発信、災害後の国や地域社会における官民連携の産業復興の検討、⑨の後発地震への対応では「南海トラフ地震臨時情報」の活用などについて議論が行われている。

また、今回の能登半島地震では震源から離れた関東平野、濃尾平野、大阪平野で、広域に長周期地震動階級2が観測された(図5)。大都市に林立する高層ビルやタワーマンションの揺れ対策の大切さが改めて感じられる。

災害被害軽減の基本は、孫子の兵法にあるように「知彼知己百戦不殆。不知彼而知己一勝一負。不知彼不知己毎戦必殆(相手と自分を知れば百回戦っても危険はない。相手を知り己を知らずば戦うたびに勝敗は五分五分。相手も己も知らざれば、戦いごとに必ず危険が迫る)」である。ハザードの大小を知って「君子危うきに近寄らず」と危険回避し、被害の大きさを知って「転ばぬ先のつえ」と、対策を実践する必要がある。「居安思危、思則有備、有備無患」(春秋左氏伝)と災前に備えれば「備えあれば患いなし」になる。能登半島地震と比べ、南海トラフ巨大地震の被害はけた違いである。事前対策により被害を減らし、命と暮らしを自ら守るしかない。そして災害後は、あらゆる力を結集する必要がある。災後ではなく災前の行動を促すため、産官学民の総力を結集し、「着眼大局 着手小局」(荀子)で「転禍為福」(戦国策)を実現したい。

【執筆】

名古屋大学 名誉教授

あいち・なごや強靭化共創センター長

福和 伸夫