-

業種・地域から探す

建設事業におけるグリーンインフラを活用したネイチャーポジティブへの貢献

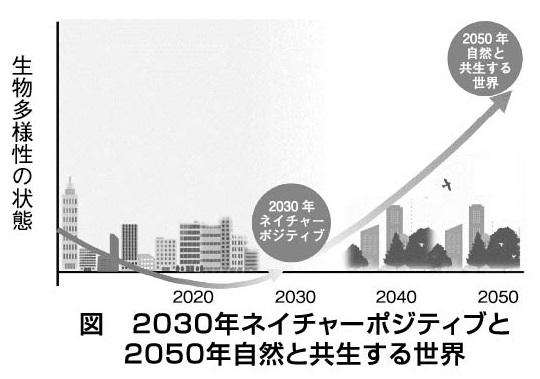

生物多様性保全や自然資本は経済活動の基盤である。持続可能な社会を実現するためには、多様な機能を持ち、価値創造に資するグリーンインフラの活用こそが有効な対応策になるものとして注目されている。「ESG」「TNFD」「30by30」というキーワードの先にある「2050年自然と共生する世界」実現への取り組みは、ようやくネイチャーポジティブという反転期に向かおうとする段階にある。ここではグリーンインフラを活用した事例を示すとともに、その過程で見えてきた課題を紹介する。

グリーンインフラへの期待

TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)が示す情報開示の枠組みに沿った二酸化炭素排出量などの開示が当たり前になりつつある中、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)の情報開示が新たに求められている。ESG(環境・社会・企業統治)に関わる情報の開示は企業の土地利用の判断に影響する可能性もあり、各社は関連する情報開示の方向性と併せ、対応を検討している状況にある。

欧州では、ESGに関する情報開示についてESRS(欧州サステナビリティ報告標準)が公表されたことで、気候変動や生物多様性も含め、情報開示することが義務付けられることになった。サステナビリティー情報開示の動きはますます加速する流れとなっている。

このような状況下、グリーンインフラは狭義には自然の力を活用した雨水管理策となるが、広義には自然の多様な機能を多目的に生かしたインフラであり、生物多様性を保全・向上させる空間利用とみることができる。多様な可能性を持つグリーンインフラは経済性の高い気候変動適応策としてだけでなく、生物多様性の保全・向上に代表される生態系サービスを生かした課題に対する革新的な解決策になることが期待される。そして、その活用と貢献により、30年のネイチャーポジティブ実現と50年の自然と共生する世界の実現が望まれる(図)。

都市におけるグリーンインフラの実装を通じたネイチャーポジティブ実現への取り組み

-

写真1 グリーンインフラを活用した雨水貯留の平常時(上)と豪雨時(下)

当社における生物多様性に関わるプロジェクトへの各種の提案と実装の状況は、スケールや立地条件などによって状況が大きく異なる。比較的規模の小さい建築周辺においては、敷地内に降った雨水をグリーンインフラで貯留・浸透させる(写真1)ことで、豪雨時の雨水流出の低減やピークシフトにどう貢献するか、あるいは在来の植物をどう利用して地域本来の景観を再生して健全な水循環を回復するか、や陸域と水域のエコトーンをつくり地域の多様な自然を支える環境を創出するか、さらには身近に自然を感じられる都市の緑地を生かしていかに心身の健康増進やコミュニティー醸成、ウェルビーイングを実現するか、といったプロジェクトへの提案と実装が主流である。

一方、規模の大きい土木分野においては、将来的には水田や河川の氾濫域の利用により流域全体で健全な土地利用が図られ、洪水などの自然災害への減災手段の一つとなり、現行インフラへの負荷を減らすとともにメンテナンス費用を減らしていくことが理想の姿である。

これによって、災害に強いだけでなく、災害時と日常時ともに使えるインフラ、自然が豊富で誰もが住みたくなる地域の実現を目指す。

いずれのスケールの事業でも、まず生物多様性の関わりを再認識し、関係する情報を共有するところからスタートとなる。調査・企画・設計においては、生物多様性に配慮した計画を積極的に提案する。

資材やサービスの調達においては、関連会社とともに生物多様性の保全を推進する。施工計画の段階においても、生物多様性への影響を回避・軽減する。

すなわち、サプライチェーン(供給網)全体で生物多様性を保全することが求められる。

まずはその見える化・情報共有の在り方のところで業界全体を巻き込んだ議論が必要である。

グリーンインフラの活用事例

-

写真2 グリーンインフラを活用した社員交流の例

千葉県印西市の技術研究所内にある研究・実証フィールド「調の森SHI―RA―BE」では、グリーンインフラに関わる社内外の技術者や地域の人々との協働を積極的に推進し、オープンイノベーションを誘発しながら、生物多様性保全分野の技術開発やツール適用を進めている。23年には有機菜園で収穫した野菜を使って芋煮会などのイベントが開催されるなど、若手中心の社員同士やその家族との交流に貢献している。(写真2)

このようにフィールドで実証されたさまざまな技術がプロジェクトに展開される一方で、身近に自然を感じられる執務環境はワンヘルスやウェルビーイング、マルチステークホルダーの連携など、QOL(生活の質)向上に貢献ができる。なお、当フィールドはグリーンインフラの多機能性評価に活用されると同時に、各種の環境認証をいち早く取得することで、その価値を社会に伝え、社会実装を加速する手段としても活用されている。

現状の課題

グリーンインフラをまちの中に提供すると想定した際、考慮される三つのフェーズ(①調査・評価②提案③実施)での主な課題を次に示す。

①調査・評価=人と自然を読み解くフェーズ

地域の歴史や伝統に代表される人と自然の関係性や健全性の評価、流域や都市の課題の抽出と評価

②提案=自然を生かした解決策の提案フェーズ

地域の価値を向上させる解決策の定量化と検討(費用対効果を含む)、不確実性や時間軸の検討、ステークホルダーエンゲージメント

③実施=人と自然が融合したまちづくりフェーズ

公共空間と民有地の連携、多機能性のモニタリングと定量評価、認証制度などを生かした投資判断へのPR、順応的管理と管理主体の移行

現在、グリーンインフラ推進において、支援制度が拡充されつつある。最終的には補助金のような一時的な支援がなくとも自然に成り立つサステナブルなまちの在り方を模索することが、③のまちづくりフェーズにおけるソリューション提供の姿となる。

今後の展開

グリーンインフラをまちづくりへ生かし、さまざまな都市の再生や災害の未然防止へ展開することは、本分野の関係者が目指す姿である。30年のネイチャーポジティブ実現に向けては、多くの企業、自治体が生物多様性保全への貢献に積極的に取り組んでいるものの、それらの活動はお互いに連携できておらず、個別の活動にとどまっている。より広い視座での地域連携や流域連携の試みにつなげなければならない。情報共有の仕組みとしては、官民連携プラットフォームが設立されており、民間企業への期待が示されている。

また“自然を生かす”という本分に立ち戻った時に注意すべき点がある。自然はその流域や地域、時代によって多様化する。仮に一つのソリューションで、ある場所がうまくいったとしても、その実績がそのまま他の場所でもうまくいくことはほぼないと言ってよい。

対象エリアの情報を集め、関係者と何度も議論をし、そのエリアの未来の姿や共通の想いを持った仲間を見つけて、地道に最良なソリューションを探しにいく行為こそが、グリーンインフラを展開し、多様な課題の解決につなげていく方法である。そして、その成功と失敗の積み重ねが地域独自の景観の再生と、各都市での優秀な人材確保につながると考える。

【執筆】

竹中工務店 技術研究所

環境・社会研究部 地球環境グループ

主任研究員 古川 靖英