-

業種・地域から探す

コンクリート構造物のメンテナンスDXの推進

維持管理における技術開発の経緯と動向

国土交通省は13年を「社会資本メンテナンス元年」として位置付け、さまざまな取り組みを始めた。その一つとしてメンテナンスサイクルの構築があり、道路や河川などの施設に対し定期点検が義務化された。道路においては、14年から新たな定期点検要領に基づく5年に一度の定期点検が始まった。その中では近接目視を基本とし、必要に応じて触診や打音などの非破壊検査を併用して行うこととされた。ただし、近接目視を行う場合、点検車の利用や足場の設置の手間や費用、多くの点検技術者と労力、点検技術者の技能が結果に影響するなどの課題も浮き彫りになった。

19年からの2巡目の定期点検では、定期点検要領の一部見直しが行われ、近接目視でなくても、同等の健全性の診断を行うことができる情報が得られると判断した方法も選択可能になった。併せて新技術の適切な活用のために、「新技術利用のガイドライン(案)」や「点検支援技術性能カタログ(案)」が作成された。点検支援技術性能カタログには、画像計測技術、非破壊検査技術、計測・モニタリング技術、データ収集・通信技術が掲載されている。

技術開発に関しては、定期点検の開始と同じ14年から開始された戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)の第1期(19年3月終了)で「インフラ維持管理・更新マネジメント技術」が検討され、点検・モニタリング作業を支援・代替するロボット技術など数多くの技術が開発された。

SIPについては、本年度から第3期が始まり、「スマートインフラマネジメントシステムの構築」を検討することになった。先進的な維持管理の仕組みの構築に取り組むことになっており、デジタル技術による診断・予測、見えない箇所の変状・予兆の検知などに対し、DXに寄与する新たな技術開発が期待される。

技術開発に求められるもの

技術開発の目的として、維持管理負担と事故災害リスクを減らすことの2点があると考えている。その上で、点検・診断において求められる技術内容としては、第1にコンクリート構造物のひび割れや浮き・剝離などの変状を的確に把握できることである。次に部位・部材・構造物の性能を評価できることが望まれる。例えば、画像計測で検知されたひび割れが耐久性や安全性にどのように影響するかという性能評価技術を進展させることであり、これにより診断技術へと発展できる。

現在の状態が評価できれば、変状や性能の将来予測が可能な技術開発を行うことで余寿命予測が可能になる。性能評価は、不都合な状態となったときの耐久性と安全性に対するリスクも併せて明確にすることが望ましい。

現在は点検や診断技術の開発が先行しているが、今後は短期間で実施でき再劣化しにくい補修・補強技術の開発が望まれる。材料や工法など、さまざまな特徴を持つ技術開発の進展と適用を期待したい。なお、技術開発での効率化の前提として、事故災害リスクを減らすことがあることを強調しておく。

レーザー打音検査によるコンクリート表面の浮き・剝離の探知技術

-

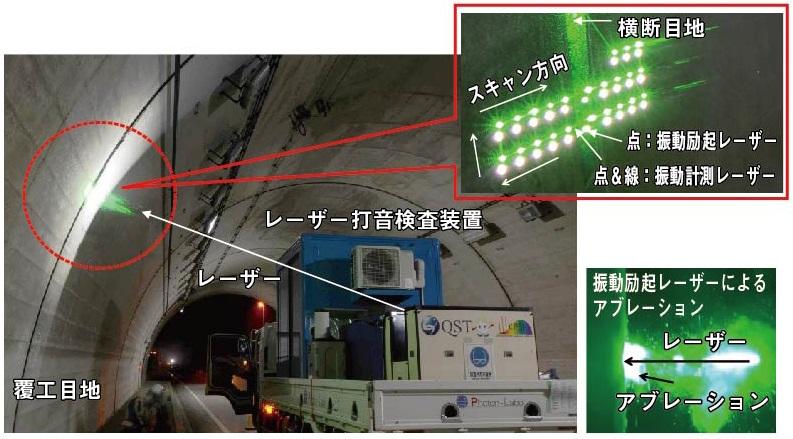

レーザー打音の概要(量子科学技術研究開発機構 長谷川登氏提供) -

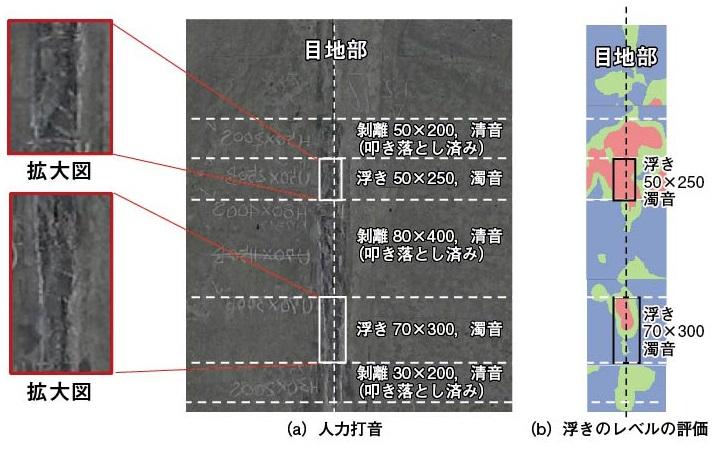

提案した評価指標でのトンネル目地部の浮きの評価

筆者が関係しているコンクリートの点検・診断技術として、高強度レーザーを用いて打音検査を遠隔・デジタル化する検査手法であるレーザー打音検査について紹介する。レーザー打音の原理は、高強度のパルスレーザーをコンクリート表面に照射し、光のエネルギーを運動エネルギー(アブレーション)に変換することで表面に振動を励起する。同時にレーザードップラー振動計により励起された表面の振動計測を行うものである。

この技術の適用性向上を目指し、新道路技術会議の道路政策の質の向上に資する技術研究開発で「レーザー打音検査装置を用いた橋梁・トンネル等の道路構造物の浮き・剝離の定量的データ化による診断技術の技術研究開発」(21・22年度)を実施した。その成果は以下の4点である。①トンネルを対象に走行型計測車両によりトンネル内の展開画像と形状寸法を取得し、人工知能(AI)技術で画像データから付属物やひび割れの密集地帯を自動抽出して、範囲を限定した打音による検査の高速化②橋梁を対象とするために、30メートルの距離から浮きが把握できるような長距離化③内部ひび割れを短期間で再現できる損傷コンクリート供試体作成法の構築(医学分野では、病気の原因や治療方法を検討するために実験動物作成技術が重要となるが、損傷供試体作成技術は検討が遅れている分野と考えている)④浮き・剝離の範囲だけでなく損傷レベルも判断できる評価指標の構築。損傷レベルを評価できることで、診断技術へと進化したと言える。

メンテナンスDXで考えるべきこと

-

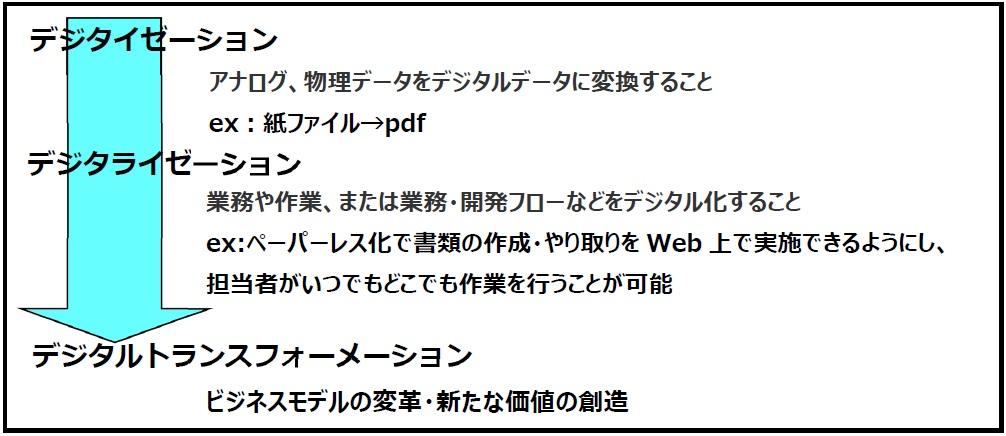

DX推進の3段階

DXはデジタル技術やデータを活用しながら製品やビジネスモデルを変革するとともに、業務内容やプロセス、組織を変革することである。DX推進は、「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」「デシタルトランスフォーメーション」の3段階に分けることができるが、新技術の利用が従来のメンテナンスプロセスを維持したままのデジタライゼーションに留まっている場合が多いように感じる。

先に紹介したレーザー打音技術をDXの観点で整理する。トンネル形状や付属物の位置のデジタル化ができたことは、デジタルインフラ構造物の構築に対応する。これにより紙の情報がデジタルプラットフォームに変わり、さまざまなデータの追加や利用の可能性を増やす。レーザー打音による遠隔からの自動計測の価値は、危険かつ重労働からの解放と、定量的デジタルデータの取得となる。損傷レベルを評価できる指標は、点検と診断の業務の区別をなくすことを可能にする。加えて人の判断から機械の判断で正確さが向上し、人材不足・技術不足への対応やデータ分析などの単純作業からの解放に寄与する。さらに、デジタルデータを取得するメリットは、何度も定期点検を行う施設に対し、デジタルプラットフォーム上で損傷レベルの変化の把握を可能にし、次回点検の効率化だけではなく、適切な補修・補強対策の選択に結びつく。

このように、新技術の開発と導入により、維持管理業務のあり方をどのように変えていくことが可能かを整理することが、維持管理業務の質と生産性を向上させるメンテナンスDX推進において重要ではないだろうか。

【執筆】

名古屋大学大学院 工学研究科 土木工学専攻

教授 中村 光