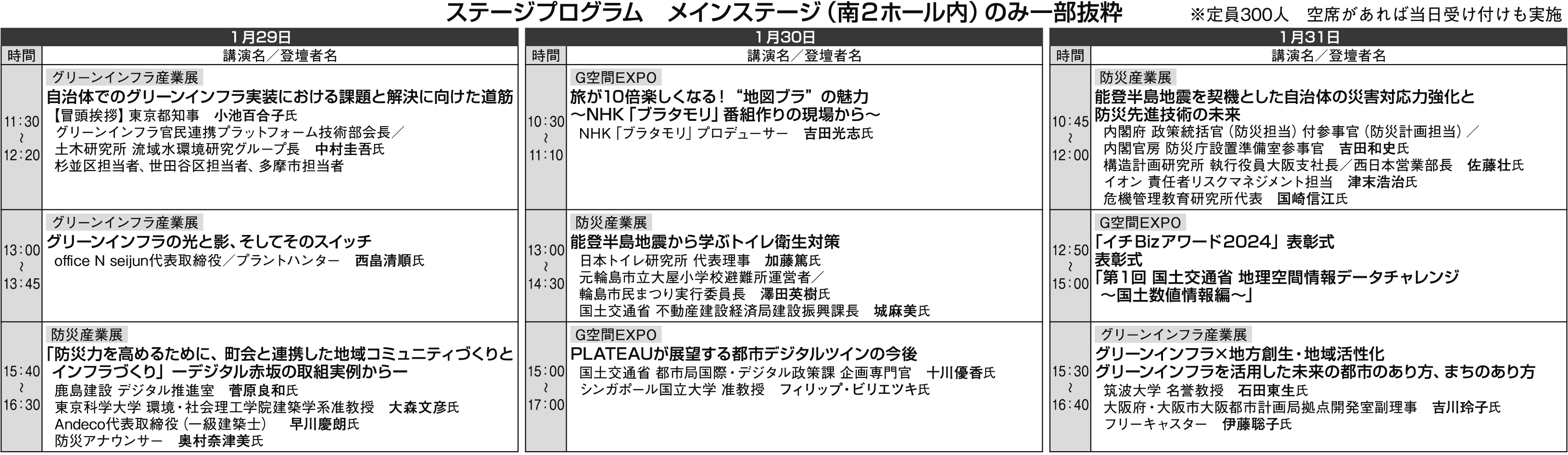

-

業種・地域から探す

防災産業展など 4展示会(2025年1月)

1月29日から31日までの3日間、東京・有明の東京ビッグサイト南展示棟1-4ホールで「防災産業展」「グリーンインフラ産業展」「国際宇宙産業展ISIEX」「G空間EXPO」が開催される。4展示会はそれぞれの分野・業界を広く網羅する専門展で、いずれの展示会も未来をつくる新技術・新産業にフォーカスしている。主催は日刊工業新聞社(G空間EXPOはG空間EXPO運営協議会との共催)。開場時間は10時から17時まで。入場料は1000円(入場登録者、招待状持参者、中学生以下は無料)、G空間EXPOは入場無料(入場登録が必要)。4展示会とも相互入場できる。また、オンライン展も2月7日まで開催している。リアル展を訪れる前の情報収集や、リアル展では回りきれなかったブースのリサーチとして活用できる。

防災産業展など4展示会

防災産業展

-

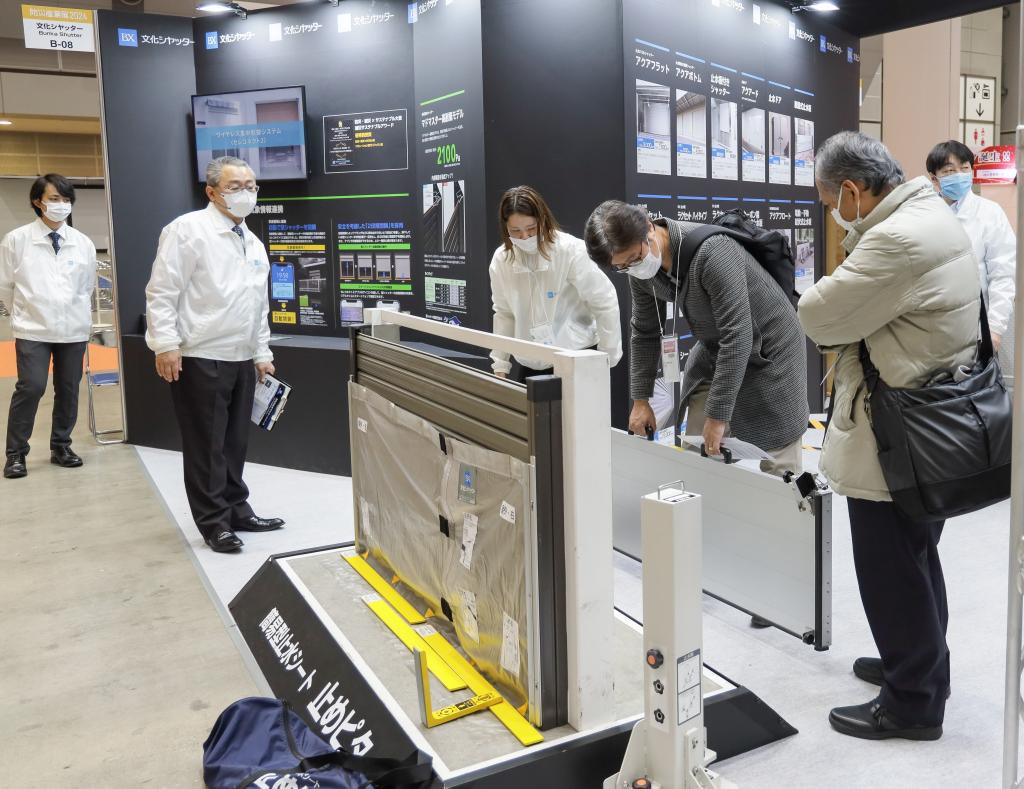

最新の防災・減災技術などの提案に期待が高まる(防災産業展2024)

「防災産業展」は防災・減災に関わる製品やソリューションが集まる。「防災・減災によるレジリエンス社会の実現へ」をテーマに、107社・団体が出展する。自然災害対策、帰宅困難者対策、情報システム、飛行ロボット(ドローン)・仮想現実(VR)活用サービス、事業継続計画(BCP)対策などが展示される。

昨年1月1日には石川県能登地方を震源とする、最大震度7を観測した能登半島地震が発生。災害関連死を含め500人以上が亡くなり、住宅の全壊と半壊は合わせて3万棟近くを数える。8月8日には、日向灘を震源とする地震が発生。宮崎県南部で最大震度6弱を観測した。気象庁は南海トラフ地震が発生する可能性が高まっているとして、同日、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)を初めて発表した。

近年は線状降水帯の発生やゲリラ豪雨により豪雨被害も激甚化している。首都直下地震や南海トラフ地震に加えて、特別警報級の大雨など、一度発生すれば甚大な人的・経済的被害が想定される大規模な自然災害への備えは喫緊の課題であり、防災・減災対策は企業や産業、経済の持続的発展に不可欠な要素になっている。

大きな災害では必ずと言っていいほどトイレ問題が起きており、被災地におけるトイレ対策が課題となっている。トイレ環境が悪化すると感染症のリスクが高まるほか、生活の秩序が乱れることで治安が悪化すると言われている。被災者の健康と尊厳を守るために、トイレ対策を徹底することが重要だ。南1ホール内では併催企画として「災害対応・快適トイレ展」を開催。仮設トイレや簡易トイレなどをはじめ、快適な性能をもったさまざまなトイレの展示を行う。

30日13時から南2ホール内メインステージで日本トイレ研究所の加藤篤代表理事らによるシンポジウム「能登半島地震から学ぶトイレ衛生対策」が行われる。災害時のトイレ衛生対策を、建設業界におけるトイレ環境改善の取り組みとともに考える。

グリーンインフラ産業展

「グリーンインフラ産業展」は「持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりに向けて」をテーマに、87社・団体が出展する。緑溝・緑化、治水・河川対策、ランドスケープデザイン、公園・施設管理、ビオトープ、水質浄化・汚水処理システム、都市計画、交通・モビリティーなど、グリーンインフラ関連の製品や要素技術、ソリューション、先行事例などを幅広く紹介する。

グリーンインフラとは、社会資本整備や土地利用などのハード・ソフト両面において自然環境が持つ多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取り組み。国連の持続可能な開発目標(SDGs)達成のための基盤であり、カーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)や生物多様性の保全、自然と共生する社会の実現を目指す。

津波の力を弱める海岸防災林、洪水時に河川の流水を一時的に貯留する遊水地、地域住民による里山人工林の利活用や緑地再生、ヒートアイランド対策における壁面・屋上緑化などはグリーンインフラの一つに挙げられる。企業の社会的責任として、グリーンインフラ技術を取り入れる事業者も増えてきており、その活用事例が注目される。

29日13時から南2ホール内メインステージでoffice N seijunの西畠清順代表取締役が「グリーンインフラの光と影、そしてそのスイッチ」をテーマに講演。国内外の政府機関、企業、王族などからの、さまざまな依頼に応じて植物を届けるプラントハンターである西畠氏が、現在のグリーンインフラの現実や課題、今後の展望について語る。

国際宇宙産業展ISIEX

-

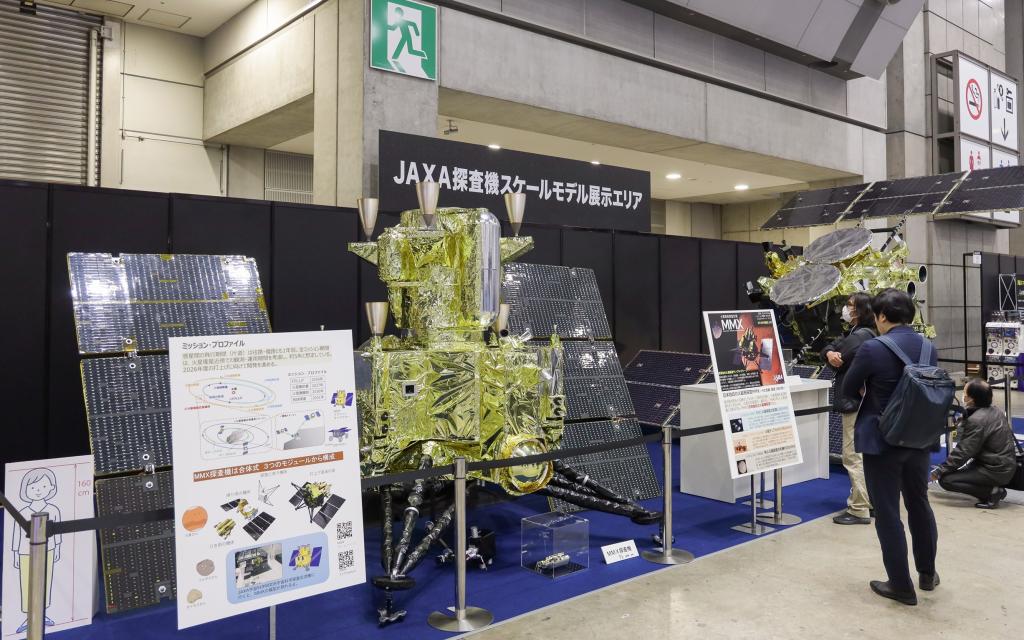

宇宙産業で使用される最先端の機器が展示された(2024国際宇宙産業展ISIEX)

民間ロケットや人工衛星の製造・打ち上げ、アルテミス計画での宇宙空間実証試験や月面到達に向けた開発など、宇宙産業は今まさにビジネスとしての転換期を迎え、本格的なグローバル市場となっている。

日本のモノづくりを基軸にした優れた技術やサービスが、宇宙開発・宇宙利用で世界市場を開拓し、宇宙産業の成長と拡大につながることを目的として「国際宇宙産業展ISIEX」が開催される。「『宇宙』という新たなビジネスステージへ」をテーマに127社・団体が出展する。

30日10時半から南3ホール内国際宇宙カンファレンス会場で、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の三保和之経営企画部部長が「JAXAの宇宙開発利用の現状と将来展望」と題して講演する。JAXAが進める宇宙開発利用の動向と民間企業との連携や、国内外の宇宙産業の最新状況について紹介する。

G空間EXPO

「G空間(情報)」は、将来が期待される重要科学分野の一つである地理空間情報技術(Geospatial Technology)の頭文字のGを用いた、地理空間(情報)の愛称。「地理空間情報科学で未来をつくる」をテーマに52社・団体が出展する。

「G空間EXPO」では、地理空間情報高度活用社会(G空間社会)の実現に向けて、産学官民が連携し、地理空間情報と衛星測位の利活用を推進する場として、測量、地図、位置情報サービス、全地球航法衛星システム(GNSS)測位、準天頂衛星、地上レーザー計測などの製品・サービスが展示される。

30日15時から南2ホール内メインステージで国土交通省都市局国際・デジタル政策課の十川優香企画専門官とシンガポール国立大学のフィリップ・ビリエツキ准教授による講演「PLATEAUが展望する都市デジタルツインの今後」を行う。「PLATEAU」は、国交省がさまざまなプレーヤーと連携しながら、日本全国で「3D都市モデル」と呼ばれる都市空間のデジタルツインデータの整備・活用・オープンデータ化を進めるプロジェクト。これまで200以上の都市でデータが整備され、多様な領域で使用事例を展開している同プロジェクトが見据える都市デジタルツインの今後について話し合う。