-

業種・地域から探す

航空機 生産20%増 昨年1兆5926億円

民間・防衛機ともに好調

-

航空機産業はさらなる成長産業として注目され、新規企業参入も期待される

経産省の生産動態統計(確報値)に基づき、日本航空宇宙工業会(SJAC)がまとめた資料によると、23年の航空機生産額は前年比20・9%増の1兆5926億円となった。生産額の内訳は民間機が全体の71%の1兆1331億円、防衛機が全体の29%の4595億円。

コロナによる世界的な渡航制限などで20年、21年は民間機の生産額が大きく落ち込んだが、22年は旅客需要が回復傾向にあり、増勢に転じた。23年はさらに生産額を伸ばし、コロナ禍前の19年の数字には届かなかったものの、コロナの影響が出始めた20年の数字を上回った。23年は部品の生産が大きく伸びた。機体部品の生産額は前年実績を1361億円上回る5384億円となった。エンジン部品は前年実績を1403億円上回る7001億円となった。

SJACは24年以降の航空機産業の市場動向について、世界を取り巻く安全保障やサプライチェーン(供給網)、環境対応などの課題を踏まえ、予断を許さないとしつつも、増大を見込んでいる。

IHIと川崎重工業は5月に25年3月期連結業績見通し(国際会計基準)を発表した。IHIの「航空・宇宙・防衛」セグメントの24年度の売上高は、前年度比99・7%増の5400億円と大幅な伸長が予測されている。航空旅客需要の回復や防衛事業の拡大を理由とする。また川重の「航空宇宙システム」セグメントの24年度の売上高は、前年度比46・4%増の5800億円となる見通し。国際共同開発に参画する「PW1100G―JMエンジン」の損失計上の反動に加え、防衛省向けや米ボーイング向けビジネスの拡大が理由。

国産航空機、再始動/水素電気 次世代タイプ開発

経産省は3月27日に、35年以降をめどに国産旅客機の開発を進めることを明らかにした。日本単独ではなく海外企業と連携しながらの開発を予定しており、単通路機の開発を想定している。ジェットエンジンではなく、水素や電気などを動力とした機体の開発を目指す。

航空機業界でも50年にカーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)達成を目標に掲げており、水素航空機や電動航空機への期待が高まっている。

水素航空機は空港での水素燃料の補給などにおいて、これまでの燃料とは異なるインフラを必要とする。また水素は金属を脆(もろ)くする性質があるため、水素に強い金属が必要となるほか、保管も難しい。水素航空機は開発が期待される一方で、実用化には時間を要すると推測される。

航空機は軽さが求められるため、電動航空機の実用化においては重量の増加が課題となっている。まずは空調やポンプなどの電動化が、電動航空機普及の第一歩として求められる。

SAFも脱炭素化の観点から注目されている。ボーイングは4月18日、名古屋に研究開発拠点「ボーイング ジャパン リサーチセンター」を開設した。同社は30年までにすべての民間機が100%SAFで飛行できることを目指しており、センターではそのための研究開発などが予定されている。

中堅・中小企業を含む日本のモノづくり企業は高い技術を持っているが、航空機産業の参入には認証取得の壁がある。また先行投資が高く、回収できるまでに時間がかかることもネックとなっている。大手企業との連携や、経産省・工業会への相談などが産業参入へのカギと言える。水素航空機・電動航空機などの次世代航空機開発を活発化するためには、他業界企業の新規参入にも期待が高まる。

日本の航空機産業を支える中小企業の目指すところとは?

【執筆者】久留米工業大学 交通機械工学科 特別教授 小林 哲也

経済産業省の2021年資料によると、日本の製造業は33万7000社余り、その99・4%が中小企業だが、年々その数は減少している。これは、自動車がかつての鉄鋼や繊維と同様陰りを見せ、半導体や家電も国際競争に負け、撤退を余儀なくされた結果である。

いままで、国や地方自治体は中小企業の航空機部品作りを支援してきた。航空機部品は、工程ごとに検査や認証「Nadcap(ナドキャップ、航空宇宙部品製造工程品質保証)」が必要なだけでなく、組織全体の品質保証規格「JISQ9100」も必要なため、数社でクラスターを形成し航空機部品作りを目指してきた。しかし全国に47あるクラスターの内、本格的に参入できたのはわずかだ。一方、航空機メーカーは部品コスト低減、品質向上のための新技術を常に求めており、新技術を持つ中小企業であれば、NadcapやJISQ9100がなくても参入ができている。

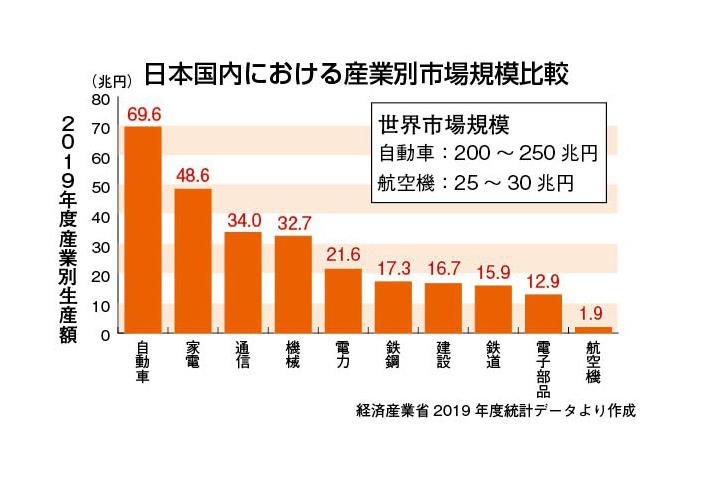

問題は国内航空機生産額が自動車の30分の1以下で、自動車には国産車があるが航空機には国産機がなく、海外航空機メーカーの下請けにすぎないことだ(グラフ)。

産業界全体が脱炭素化を目指している今、日本には自動車で脱炭素化技術を磨いた中小企業がある。彼らが、電動航空機や水素エネルギー推進航空機関連部品作りを目指せば、国内航空機生産額の増大が見込めるはずだ。昨今、経産省がそれに向けたプロジェクトを立ち上げた旨のニュースも流れている。

筆者がアドバイザーを務める「福岡県航空機産業研究会(FAIN)」参画企業にも、難燃性マグネシウム合金の製造技術を持つ戸畑製作所や、炭素繊維強化プラスチック(CFRP)表面めっき技術を持つ九州電化がある。彼らは航空機の脱炭素化に必要な材料技術や加工技術を持っているため、すぐにでも海外航空機メーカーとの直接取引も可能だ。脱炭素化関連新技術を持つ中小企業には、ぜひ挑戦をお願いしたい。

エンジンフォーラム神戸/6月11-12日 神戸国際展示場

6月11、12日の両日、神戸・ポートアイランドの神戸国際展示場3号館で「エンジンフォーラム神戸」が開催される。主催はadvanced business events(abe)とBCI Aerospace。

航空エンジンなどのエンジンと産業用ガスタービンエンジンに特化した国際的な展示商談会で、国内外のエンジン・ガスタービンメーカーや各種サプライヤー、関係機関が一堂に会する。2050年のカーボンニュートラルに向けて、新しいエネルギーの開発・導入が進んでいる。それに伴うエンジンやタービンのモデルチェンジによる新たなサプライチェーン構築が予想されており、それに応える製品・技術の展示が期待される。

開催時間は11日は9時から18時まで(交流会は18時半から20時半まで)で、12日は9時から17時半まで。ビジターは来場にワンデーパス300ユーロ(12日)か、ツーデーパス500ユーロ(2日間の入場+セミナー参加+交流会参加)が必要。バイヤーは無料で参加できる。問い合わせ・申し込みはabe日本事務所の神谷佳成氏(メール=ykamiya@advbe.com、☎080・3645・3917)まで。

2024国際航空宇宙展(JA2024)/10月16―19日 東京ビッグサイト

10月16日から19日までの4日間、東京・有明の東京ビッグサイト西展示棟で「2024国際航空宇宙展(JA2024)」が開催される。16日から18日まではトレードデー、19日はトレード・パブリックデー。主催は日本航空宇宙工業会と東京ビッグサイト。

「空宙(そら)で織りなす、拡(ひろ)がる未来。」をメインテーマに、国連の持続可能な開発目標(SDGs)への取り組みや、アーバン・エア・モビリティー(空飛ぶクルマ、ドローン)、宇宙ビジネス(小型衛星利用、宇宙探査)などが紹介される。開催時間は10時(16日は12時)から17時まで。詳細はwww.japanaerospace.jpへ。

JA2024開催に向け、JAの公式キャラクターが誕生した。フェニックス(不死鳥)がモチーフで、コロナ禍を乗り越え、日本の航空宇宙産業界がV字回復することへの期待が込められている。愛称は「JACKY(ジャッキー)」。