-

業種・地域から探す

アルミニウム

アルミニウムは再生可能エネルギーや宇宙・航空・防衛など今後成長が見込まれる産業において重要な鉱物に位置づけられ、世界的に需要が増加するとみられる。そうした中、貴重な資源であるスクラップの海外流出が急増しており、国内循環が課題となっている。

重要鉱物 脱炭素を実現

アルミニウムは軽くて加工しやすく、さびにくいなど多くの特性を持つ。私たちに身近な日用品や家電だけでなく、輸送機器や建設、通信機器などあらゆる用途に利用されている。

耐水素脆性(ぜいせい)などの特性を生かし、水素貯蔵用の材料として利用される。また自動車の車体構造部品をダイカストで一体成形する「ギガキャスト」にはアルミが用いられる。これらの技術が普及すればアルミの需要が増えることが予想される。

昨今の銅の価格高騰を受け、材料が銅からアルミに置き換わりつつある。アルミの体積当たりの電気伝導率は銅の約6割だが、重さが約3分の1であるため、同じ重さのアルミと銅を比較した場合、アルミの方が約2倍の電流を流せる。エアコンの熱交換器、電力会社の配電線などは銅からアルミへ材料の変更が行われている。

アルミは採掘されたボーキサイトからアルミナ(酸化アルミニウム)を取り出し、電解精錬して新地金が作られる。この過程で莫大なエネルギーが必要。一方、アルミをリサイクルする際に必要なエネルギーは、新地金の製造時に比べて約3%で済む。リサイクルした再生地金は新地金とほとんど同じ品質となり、資源の有効利用が図れる。

日本アルミニウム協会の能登靖専務理事は「アルミの利用は循環型社会の実現につながる。風力発電やバッテリーなどにも使われ、アルミ自身が脱炭素に貢献する素材」と訴える。

供給リスク 国内循環を推進

ベースメタルとして知られるアルミだが、今後は取り合いになる可能性がある。脱炭素化などの影響から、アルミは今後世界的に需要が増えると見込まれる。アルミは導電性が高いため、長距離送電や洋上風力発電、電気自動車などへの利用拡大が想定される。また航空・宇宙・防衛向けでも、最も重要な材料の一つとされている。

日本では重要物資に指定されていないが、欧米やカナダ、豪州、韓国などではアルミを重要な原材料の一つに挙げており、供給途絶リスクや経済的重要性を認識している。アルミは供給トップ3カ国で90%を占め、地域的に偏在している。特定の国の供給ショックが全世界の需給に大きく影響する、脆弱(ぜいじゃく)な供給構造となっているのだ。

国内に目を向けると、リサイクルに取り組む企業が増えたことからアルミスクラップの需給が逼迫(ひっぱく)しており、能登専務理事は「足元では回収が難しくなってきている」という。

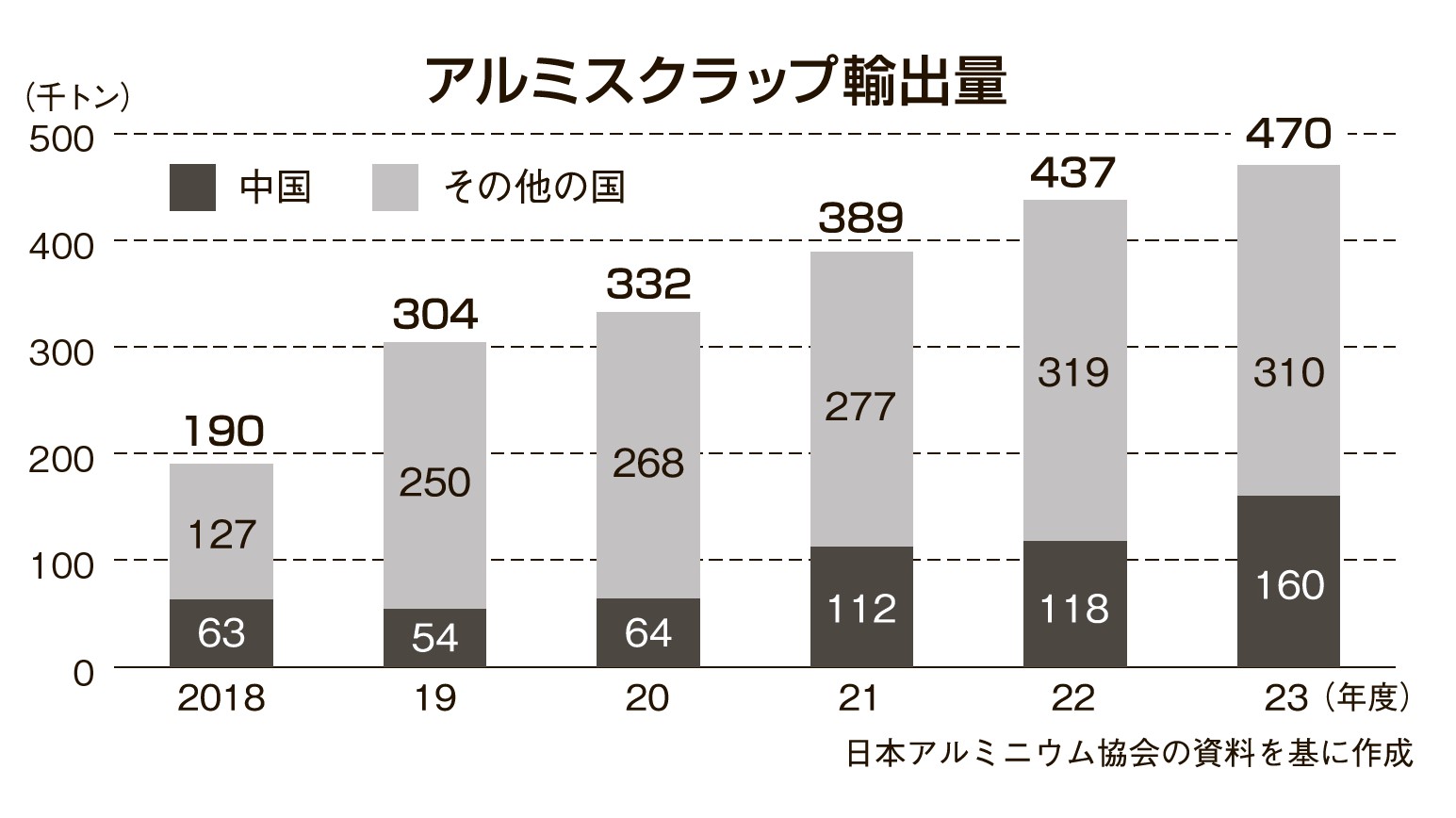

そうした中、海外へのスクラップの流出が問題となっている。2023年度には47万トンが中国を中心に輸出された(図)。中国ではリサイクルアルミの利用拡大を掲げており、さらなる流出が懸念される。海外への流出を防ぎ、国内の資源循環を促すことが必須となっている。

日本アルミニウム協会は国内循環の促進を目的に、23年にサーキュラーエコノミー委員会を設置した。圧延やサッシメーカー、リサイクルを行う企業9社が参加し、スクラップの流出抑制につながる施策を検討するほか、展伸材へのリサイクルアルミ使用率を上げる技術開発を行う。縦型高速双ロール鋳造法によりアルミ溶湯から直接薄板を高速で鋳造するもので、急速に凝固できるため不純物による悪影響を減らせる。

現在は実験機で検証中。19年で10%だったリサイクル材使用率を、30年に30%まで拡大する目標だ。

不純物も活用 高度な再生技術

-

アサヒセイレングループは多様なスクラップを使いこなす

今年で創業90年を迎えるアサヒセイレングループは、アルミリサイクルに関する豊富なノウハウを持つ。主な事業は2次合金の製造で、自動車産業のダイカスト、鋳造などに向けて提供している。

材料となるのは問屋や商社から購入するスクラップのほか、加工メーカーから排出される端材やNG品など。企業の規模を問わず、約700社から買い取っている。アサヒセイレン鉄鋼営業グループの白石憲章グループ長は「需給バランスに関わらず買い続けることと、他社では断られるような使いにくいスクラップでも買い取ることで、取引先との親密性を高めている」と話す。こうした活動が安定的な調達につながっている。

収集したアルミには純度が高いものもあれば低いものもある。缶、サッシ、鍋、切削くずなど多様な廃材の中から10―20種類掛け合わせ、地金に加工する。

スクラップを溶かした際に発生するドロス(溶廃物)を有効利用するのも、同社の特徴だ。ドロスは通常廃棄されるが、中にアルミが少し残っている。同社は回収したドロスを再び溶かしてアルミと灰に分け、抽出されたアルミは2次合金の材料として利用する。灰は製鋼用副原料として鉄鋼メーカーに販売している。

収集したスクラップの中には、鉄やマグネシウムなどの不純物が混ざっているものもある。これら不純物も再利用する。例えば溶解したアルミから取り出した鉄は、鉄鋼メーカーに販売している。

また圧延メーカーから出るNG品の再生も手がける。樹脂が付着した板材などを溶解して不純物を取り除き、地金に加工してメーカーに戻している。

白石グループ長は「当社はさまざまなスクラップを使いこなしてきた」と胸を張る。自動車の電動化が進むと廃エンジンが手に入りにくくなるなど、時代によってスクラップの内容は変化する。調達が厳しくなってきており、手に入るのは不純物が多いものばかりになるかもしれない。白石グループ長は「汚れたスクラップしか使えなくなっても、当社の技術を生かして供給できるようにしていきたい」と意気込む。

日本アルミニウム協会 会長(UACJ 取締役会長) 石原 美幸 /脱炭素・自然再興・経済安保・環境に貢献

-

日本アルミニウム協会 会長(UACJ 取締役会長) 石原 美幸

昨年を振り返りますと、能登半島での震災に始まり、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)の発出や大きな台風の襲来など、自然災害に翻弄(ほんろう)された一年でした。当アルミ業界においても、自動車材や缶材で一時的な出荷停止もあり厳しい一年でしたが、解決すべき課題は明確になってきていると考えております。

アルミは軽量で耐候性、熱伝導性、電気伝導性に優れることから、半導体や自動車、蓄電池、ロケットなど航空・宇宙分野、再生可能エネルギー、エネルギー転換にとって必要不可欠な素材です。またリサイクル性に極めて優れた素材であり、国内循環の促進により、環境負荷の低減、循環型社会、低炭素社会の形成、経済安全保障と国家安全保障に貢献できます。

持続可能で豊かな社会、世界の実現のため、サーキュラーエコノミー(循環経済)とネイチャーポジティブ(自然再興)の活動を通じて、アルミ資源を循環利用することが重要です。環境にやさしい素材として消費者に選ばれることも含め、次の課題克服に向けて業界を挙げて取り組んでまいります。

①軽量化や熱伝導性、電気伝導性などに優れるアルミ材の利用拡大により社会全体の脱炭素に貢献。

②リサイクルアルミの利用拡大により化石エネルギー由来の輸入地金を低減し、脱炭素化を図り、ネイチャーポジティブに貢献。

③国内資源循環に取り組み資源循環型社会の構築(経済安全保障対応)に貢献。

④廃棄物になりにくいアルミの利活用量を増やすことで、海洋その他の汚染問題の解決にも貢献。

諸外国においては、アルミは「重要鉱物」に指定されており、米国ではアルミ産業を鉄鋼と同様に戦略産業として位置づけています。

世界各国同様、アルミがわが国においても重要鉱物として認定されることも重要です。さまざまな課題に対し、産学官の皆さまと連携し一体となって取り組んでまいります。