-

業種・地域から探す

金融/地元中小存続へ 事業継承に挑む地銀

事業承継をめぐり、中小企業経営者の元には現在、M&A(合併・買収)の売り込みが絶えない。金融機関や関連する支援機関の取り組みはさまざまだが、地方銀行は「地域の発展のために」との姿勢で取り組むため、M&A専業企業や独立系ファンドに比べ中小企業の意向に沿った形での支援になりやすい。また投資育成会社のような株式を長期保有する国の政策実施機関も存在し、名古屋中小企業投資育成は近年、従業員承継支援を積極化している。

ファンド設立 出資

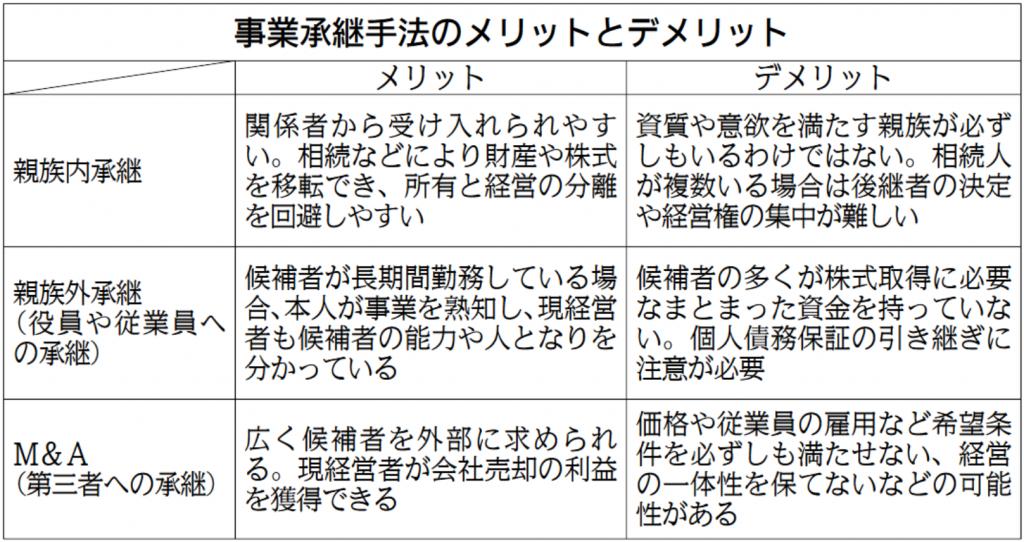

事業承継には大きく分けて親族内承継、役員や従業員への親族外承継、第三者へのM&Aの三つがあるが、それぞれにメリットやデメリット、地域経済への影響度がある。

例えばオーナー経営者が創業者利益の獲得を最大限優先して株式を全て外部に売却し、引退する判断をした場合、取引先やサプライチェーン(供給網)が混乱しないか、従業員の雇用は続くのか、後任経営者による経営方針の無理な転換などにより企業価値が損なわれないか、といった点が懸念される。

地方銀行の場合、地域の企業と経済の発展を基本的な経営方針にする姿勢が一般的。取引先を含め地域の企業と経済が衰退しては元も子もなく、また現実的には、取引先の事業承継に対し、もし無関与、無関心であったならば、新たな経営者は支援に熱心に取り組んでくれた別の地銀を選択するからだ。

地銀は事業承継支援にさまざまな方法を駆使しているが、その一つとしてファンド運営がある。名古屋銀行の場合、2020年に全額出資の名古屋キャピタルパートナーズを設立。同社が事業承継に対して事業承継ファンドを運営する。23年3月には同ファンドの第6号案件として小島機鋼(名古屋市中区、小島敏裕社長=当時)へ投資した。同ファンドが特別目的会社に100%出資し、同特別目的会社がヤマグチ(同南区、中川宜治社長)と小島機鋼に出資し、その上でヤマグチが小島機鋼に出資。名古屋キャピタルパートナーズとヤマグチが小島機鋼に役員を送り込み、共同でハンズオン支援を始めた。

役員送り、ハンズオン支援

第5号案件では、提携先であるセレンディップ・ホールディングスが参画。名古屋キャピタルパートナーズが事業承継ファンドを通じてセレンディップ・ホールディングス子会社と共同で三河鉱産(愛知県碧南市、粟津康之社長=当時)に投資。セレンディップグループと名古屋キャピタルパートナーズから役員を送り込み、ハンズオン支援に取り組んでいる。

小島機鋼は創業75年の機械工具商社、ヤマグチも機械工具商社だが自動化や省人化用の専用機を設計、製作するエンジニアリング分野に事業拡大しており、顧客基盤のある小島機鋼とのシナジー創出を目的に据えることができた。

名古屋キャピタルパートナーズの場合はこのように、マジョリティーを取ってハンズオン支援に取り組む形を取る。三河鉱産に共同投資したセレンディップグループも、もともと事業承継とプロ経営者の派遣により独自にハンズオン支援に取り組むのが基本方針。名古屋銀行と名古屋キャピタルパートナーズは21年に同グループと業務提携しており、このような共同投資やハンズオン支援の案件は続くだろう。

名古屋銀行と名古屋キャピタルパートナーズの例のように、独立系ファンドと異なり、投資家に対する利回りが「高ければ良い」という形ではなく、投資先企業の意向に配慮、尊重しながら企業価値の向上に取り組む。これは地銀と地銀系ファンドならではの強みだ。

愛知銀行は22年に全額出資の投資専門子会社、愛知キャピタルを設立。事業承継には事業承継ファンド、愛称「架け橋」を運営する。愛知銀行の場合、ファンド運営には、愛知キャピタル設立以前の06年からあいぎん未来創造ファンドを運営してきた実績がある。ベンチャーブーム、その後のリーマン・ショックを経て独立系や他銀行のファンドが撤退していった中でも継続してきており、ノウハウを含め、地域での安心感や信頼感、説得力をもって営業している。

銀行に証券機能

-

静銀ティーエム証券の名古屋本店開業式典。テープカットする静銀ティーエム証券の大石実社長(中央右)、名古屋銀行の藤原一朗頭取(中央)、静岡銀行の八木稔頭取(中央左)ら

事業承継支援に証券機能が関係してくる事例もある。中小企業のオーナー経営者が事業承継や相続を見据える時、資産運用が重要になるためだ。しずおかフィナンシャルグループ子会社の静銀ティーエム証券(静岡市葵区、大石実社長)は23年10月、名古屋銀行本店(名古屋市中区)内に愛知県では初の支店となる「名古屋本店」を開設した。静岡銀行と名古屋銀行の「静岡・名古屋アライアンス」の一環。名古屋銀行の藤原一朗頭取は「我々の取引先には中小企業が多く、オーナーの資産運用の考え方に沿える提案が従来の銀行の枠組みではできなかった。将来の相続や事業承継に至る資産形成は重要なピースだ」と話した。

-

左からテープカットする福井基泰社長、池田直樹十六フィナンシャルグループ社長、三宅卓日本M&Aセンターホールディングス社長

事業承継支援をめぐり、近隣県の地銀も愛知県の中小企業に売り込みをかける。中でも有力なのは十六フィナンシャルグループ。愛知県と岐阜県の中堅・中小企業の事業承継を支援する新会社「NOBUNAGAサクセション」を日本M&Aセンターホールディングスと共同で23年7月に設立した。後継者不在の企業に事業継承に向けM&Aや資本・業務提携を提案する。地銀とM&A仲介会社による事業承継支援の会社設立は国内初だ。

これまで事業承継は中小企業経営者にとって、銀行に話を切り出しにくかったとの声がある。融資を継続的に受けている立場で「弱みを見せられない」と思う心理があったからだ。ただ、現在は愛知県でも全国どこでも事業承継は喫緊の課題で周知もされている。新会社は経営者にも、同社の社員にも動きやすい器となっているようだ。

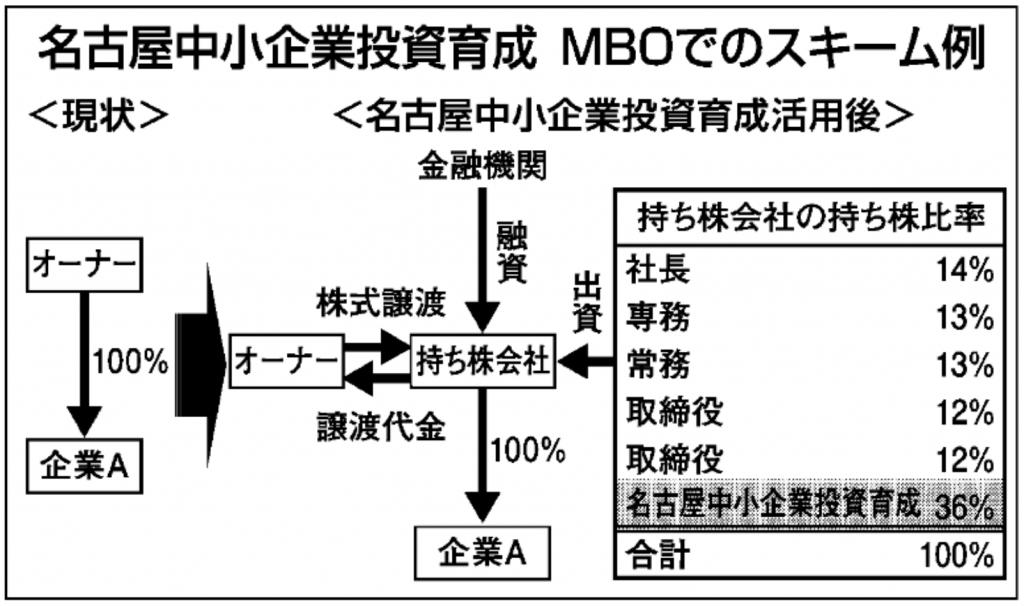

国の政策実施機関である名古屋中小企業投資育成も、愛知県での事業承継支援の有力な存在となっている。少子化や経営者の価値観の変化などにより親族内承継が減り、代わって第三者へのM&Aのほか、親族ではない役員、従業員の親族外承継が増えている。名古屋投資育成の場合、経営後継者育成カリキュラム参加者の約7割を親族外の役員、従業員が占めているという。

社内の役員や従業員への承継には、外部へのM&Aに比べ特有の良さがある。事業やその企業を熟知しており、オーナー経営者も常日頃実績や人となりを見てきているため、外部人材を招くよりもスムーズに承継とその後の発展につながる期待が持てるからだ。

こうした従業員承継の課題の一つは、株式を買い取れるまとまった資金を大半の候補者が持っていない点。名古屋投資育成は、例えば役職員の分散保有として、名古屋投資育成を引受先とする第三者割当増資を実施し、名古屋投資育成の株式比率を高めて後継者の資金負担を軽減。オーナー経営者と一族、親族外の役員の持ち株比率を調整し、経営と株式の承継を円滑にする株主構成を構築する。

資金確保へMBO有力手法

経営者による企業買収(MBO)も支援スキームの代表例。オーナーがその企業の株式を全て持ち株会社に譲渡(売却)し、持ち株会社がその企業を保有する形に変更。持ち株会社に対し投資育成が安定株主として入り、金融機関は持ち株会社に融資する。

投資育成会社は経営の安定化を念頭にした長期保有を前提にしている。保有期間も定めていない。かつ投資先企業の経営の自主性尊重が基本方針のため、安心して株式を預けられる存在だ。

資金面の負担以外に、経営者保証も従業員承継の課題。22年12月には経済産業省と金融庁、財務省が「経営者保証改革プログラム」を策定。「経営者保証に依存しない融資慣行の確立加速」を明記し、その実行を掲げており、改善が進む路線上にある。

キーパーソン/事業承継・引継ぎ支援センター

愛知県は「事業承継・引継ぎ支援センター」の本部を名古屋市、サテライトオフィスを豊橋市に設置し、積極的な支援活動を展開している。豊橋市や豊橋商工会議所などと連携した支援体制「豊橋モデル」が県内だけでなく、全国でも注目を集めている。今西昭一統括責任者と中村慶三承継コーディネーターに現状について聞いた。

「豊橋モデル」市・商工会と連携

-

統括責任者 今西 昭一氏

―相談件数が増加しています。

今西「センターが発足して、事業譲渡、引き継ぎとも毎年10%以上伸びている。事業承継を考えたときの相談先として定着してきた感がある」

中村「従来、後継者のいない事業者は、静かに廃業の道を選択していた。当センターの存在を県内の自治体や商工会議所などが周知してくれたおかげで、自分の会社を残したいという事業者が相談してみようと行動を起こすようになった」

―豊橋モデルが広がりを見せています。

今西「自治体、商工会議所、金融機関などと連携して支援する体制が『豊橋モデル』として国にも認知されてきた。今年になって、隣接する大府市と刈谷市といった自治体同士が連携する動きも出てきた。それぞれの商工会議所も加わり、相互で相談会を開設している。域内の相談者はどちらでも利用できるのでメリットも大きい」

創業・起業者ともマッチング

-

承継コーディネーター 中村 慶三氏

―創業や起業希望者とのマッチング事業も展開しています。

中村「愛知県は製造業の割合が多いのが特徴。廃業してしまうと、取引先や機械設備も失われる。こうした事業を残していくのも大きな目的。このため、事業承継の相手が創業、起業希望者でも問題ないと考え、マッチングを積極的に進めている。さらに、豊橋市では地元大学で学生や社会人の創業・起業を後押しする取り組みを独自で進めている。この動きとも連携することで『産学官』の体制に拡大してきている。創業を考えている学生や社会人に当センターへの登録を呼びかけており、関心を示すケースが増加しているので今後、さらに力を入れていく」

愛知銀行 ソリューション営業部 事業承継・M&Aグループ 調査役 和田 一満氏

愛知銀行は2022年10月に中京銀行と経営統合し、25年元日付で両行合併による「あいち銀行」の設立を控える。この一連の過程で打ち出しているのが「コンサルティング・ソリューション型ビジネスモデル」の確立だ。地域の中小企業の課題に対し、より高度に、専門的な知見をもって解決していく事業構造への変革を目指す。その中核メンバーの一人で税理士資格を持つ、ソリューション営業部事業承継・M&Aグループ調査役の和田一満氏に事業承継を中心に取り組みを聞いた。

特例承継計画作成を支援

―目指すビジネスモデルのためにどんな取り組みをしていますか。

「『栄町コンサルティング』を21年4月に立ち上げており、お客さまへの提供価値向上と収益力強化の実現を目指している。行内の各部門が連携し、一体となって当たるためのバーチャルカンパニーだ。扱う業務は事業承継・M&A(合併・買収)や人材紹介、プライベートバンキング、海外事業展開支援など幅広い。お客さまのニーズや経営課題の顕在化と、当行の支援メニューを知っていただくために、栄町コンサルティングとしてセミナーや個別相談会を増やしている。23年に入ってからは、9月末までに22回開催。現在もおおむね毎月4回程度のペースで開いている」

―事業承継への関心は高いですか。

「間違いなく高い。栄町コンサルティングの重要なソリューション分野だ。親族内、親族外、M&Aと、いずれの承継方法にも対応できる。当行が目指すところは、取引先企業と地域経済の発展にある。そのため承継方法は決め打ちせず、個々に顧客の置かれた状況に合わせ最適なものを提案できる」

―その中で愛知銀行の特色は何ですか。

「目下、重要な案件として国の事業承継税制拡充への対応を続けている。18年度税制改正において10年間の限定特例措置として、事業承継時の贈与税と相続税の負担軽減が始まった。この特例適用を受けるには、今後延長される可能性はあるが現時点では最初の6年間である24年3月末までに特例承継計画を都道府県に提出しなければならない。かつ同計画には認定経営革新等支援機関の指導と助言が必要となる。当行はこの認定支援機関だ」

―特例承継計画には愛知銀行は熱心に当たっているのですか。

「特例承継計画の申請件数は、中小企業庁把握で累計約1万4500件。これに対し現在までの当行の支援数は、約4・3%に相当する618件。全国に認定支援機関が約4万あることを考慮するとかなりの数だ。計画を提出しておかないと、特例適用という手段を持たないまま事業承継対策に当たることになってしまう。『まずは計画を提出しておき、じっくりと対策を検討しませんか』とお伝えしている」

―特例承継計画対策はセミナーや相談会の他に何かありますか。

「ノウハウがかなりたまってきており、支店行員の対応水準も相当向上している。その成果として、23年7月に事業承継税制『特例承継計画』サポートサービスというサービスを始めた。愛知銀行が認定支援機関として特例承継計画の作成、都道府県庁への提出のお手伝いに加え、当行の業務提携先の専門家を紹介し、簡易株価算定と事業承継税制の活用を含めた事業承継に対しアドバイスする。事業承継税制は他行より詳しいと自負している。ツールは税制にとどまらないが、『事業承継に強い愛知銀行』を進めていく」

―これらの中心となる栄町コンサルティングの体制は。

「栄町コンサルティングを構成する営業の四つの部の合計で、有資格者は税理士2人(うち1人は試験合格者)、中小企業診断士4人、社会保険労務士3人、1級ファイナンシャルプランニング技能士10人など。行内の専門人材に加え、外部提携先の専門人材も参画する。栄町コンサルティングがそのハブ、プラットフォーム(基盤)となっていく」