-

業種・地域から探す

全国先駆け発信 ゼロカーボン宣言

中小機構北海道本部/社内人材育成 多彩なプログラム

-

中小機構北海道本部が実施する研修のひとコマ。多彩・多様な研修内容が評判を呼んでいる(同本部提供)

中小企業基盤整備機構北海道本部の中小企業大学校旭川校を中心に展開する各種研修が評判を呼んでいる。その研修を自社の人材育成プログラムにうまく取り込んだ成功事例も生まれている。

2021年から3年連続で毎年延べ100人の社員を参加させているのが、北海道奈井江町に本社を置く砂子組だ。道内では堅実な中堅ゼネコンとして知られる同社も「会社創立60周年を迎えて、まず未来の当社を担う社員をどう育てるかが焦点だった」(砂子晋太郎専務)そう。いろいろと思いあぐねているときに出会ったのが中小機構の研修だった。

まず砂子専務が驚いたのはメニューの多彩さ。「社員の階層ごと、体系別に多種多様なプログラムを用意しているところが目を引いた」(同)とし、だからこそ従業員の職域や立場に関係なく、ほぼ全社員が研修への参加対象になったそうだ。

その後、砂子組では研修に参加した社員が次に研修を受ける候補の社員に、どんな内容だったのかなどを伝え、情報を共有。社員が可能な限り研修を身近なものとして感じられるよう努めた。その結果、社員自身の能動的な研修参加につながったという。

中小機構道本部人材支援部長兼中小企業大学校旭川校校長の西敏明氏は「ここまでうまく当方の研修を活用しているケースは珍しい」と話し、後に続く中小企業の登場にも期待している。

インタビュー/若手人材育成、課題解決先進モデルに

-

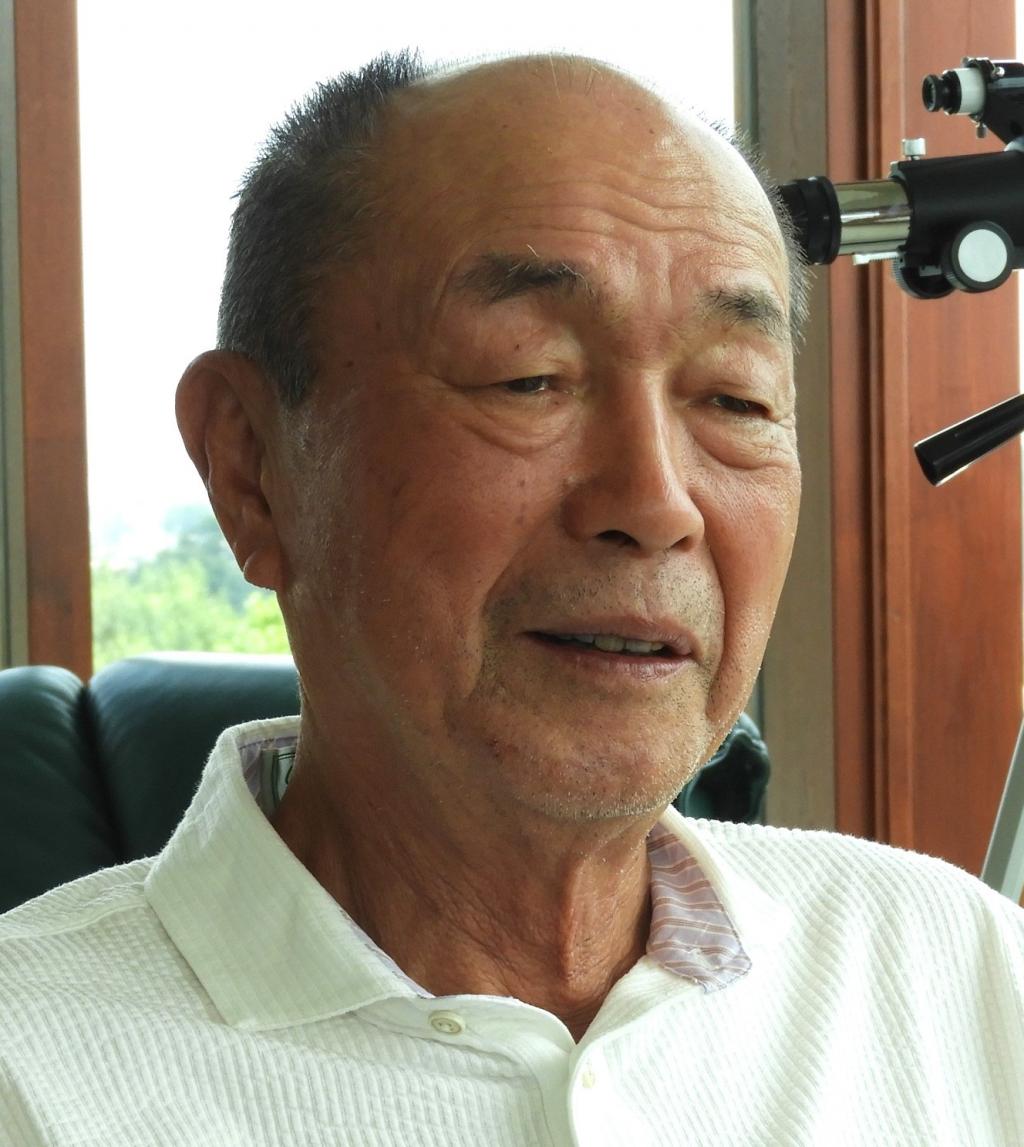

北海道ニュービジネス協議会会長 小砂 憲一 氏

「北海道が課題先進地域なら課題解決先進モデルになればいい」―。人口減少や後継者不足に悩む北海道で、世界に名を馳せるバイオ企業のアミノアップを創業し、北海道ニュービジネス協議会(HNBC)会長を務める小砂憲一氏。最優先課題とも言える、若手人材をどう育成していくのかを中心に話を聞いた。

―今年の北海道は当たり年と言われます。

「札幌は観光都市でいわゆる商都。それが半導体製造開発の企業が千歳市に進出することによって、しっかりとした製造業種が北海道に誕生するかもしれない。そうなれば、北海道が強くなっていく道筋とも言える」

―最近の若手起業家について。

「5年前からHNBC、ノーステック財団、北海道経済団体連合会、札幌商工会議所の4者が取り組んでいるものに『道内学生の製品化・事業化アイディア実現支援事業』がある。大学生を対象にビジネスプランを募集するものだが、みんな熱心で意欲的。必ず環境問題にも目を向けていて、時代を映していると実感する」

―逆に気になる点は。

「意欲や意識が高いことはいい。ただ、どこまで本気なのか分からないところは確かに感じている。少しあきらめが早いのかな。『これがだめなら次もある』ではなく『何が何でもこれを押していく』といった気概がもう少し伝わって来てもいいと思う」

―若い人がもっと活躍できそうな分野は。

「今まで人力だった部分が機械化されれば、若手も入ってきやすくなる。スマート農業や林業がそれだ。そのときこそモノづくり企業の出番だ。それがこれからの理想であり、今後の日本があるべき姿ではないか」

高まる地元・中堅企業の存在感、新ビジネス創出へ挑戦続く

カナモト/建機レンタルなどで成長 来年創業60周年

-

着実に業容を拡大してきたカナモトの本社

高度経済成長の真っただ中で、日本初となる第18回オリンピック東京大会が開催された1964年。全国各地が建設ラッシュに沸き、さまざまなつち音が響き渡る中、北海道室蘭市でカナモトの前身となる「金本商店」が誕生した。当初は鋼材や製鉄原料の販売が中心で、それらとともに現在の主力事業の建設機械レンタルも手がけていた。

その後、着実に業容を拡大し、71年に道内全域への展開をスタート。72年に社名をカナモトに変更し、79年に東北地方、83年には関東甲信越地域へ進出するなど営業エリアを徐々に広げていった。91年の札幌証券取引所上場後はさらに展開を加速。94年に大阪へ進出し、96年に東証2部上場、本社を札幌市に移転。98年には東証1部上場を果たした。以降、関連企業などとの吸収、合併を繰り返しながら顧客の信頼を獲得しつつ、建設関連では約1100機種、約62万点のレンタルアイテムを保有するに至っている(23年3月現在)。

行動指針は①変革を求め会社の活性化に総力を結集せよ②我が社は利益を追求する戦斗集団であることを自覚せよ③自主・自律の心を持て―。今も昔も変わらないまま24年には創業60周年を迎える。

キメラ/超精密金型部品加工「品質第一」強み

-

新分野進出へ準備は万全の本社工場

北海道において超精密金型部品加工などで群を抜く技術力を持つのがキメラ(北海道室蘭市、藤井徹也社長)。自動車は言うに及ばず、医療、産業機械などの業界からの受注実績が豊富。技術力、機械設備、エンジニアと、どれを取っても道内で稀有な製造企業として名を馳せる裏付けになっている。

そのキメラが何よりも大切にするのが「品質」。藤井社長は「ウチはあくまでも品質第一主義」と語り、加工部品を月産1万個以上、金型は50型以上をつくり続けた結果、取引先総数は1500社以上に達したという。

絶対的品質主義は国際的な品質規格を取得する姿勢にも表れている。2002年に国際品質規格「ISO9001」、15年に「ISO14001」を取得。環境に配慮した生産体制と作業環境を実現した。さらに次代をにらみ、航空・宇宙産業の受注獲得に欠かせない品質規格「JIS Q 9100」の認証も取得。新分野への進出に向けた準備は万全だ。

内池建設/「システム建築」を基本に戦略倉庫

-

内池建設が東北で建設した戦略倉庫のひとつ

戦略倉庫ブランドで一躍、建設業界にその個性を知らしめたのは内池建設(北海道室蘭市、内池秀敏社長)。その後、戦略オフィスのブランドでシェアオフィス市場にも参入するとともに、東北や関東の市場にターゲットをしぼりステップを踏む。今や北海道の建設業界では台風の目のような存在として注目を集めている。

戦略倉庫は、コスト低減や工期短縮を図る「システム建築」を基本に、1000種類以上の建屋パターンを提示して組み合わせていくもの。延べ500平方メートル以上の倉庫などを対象とし、設計から施工まで一貫して内池建設が行う。2021年度には全売上高の約4割を占める17億円に達し、急成長した。

これらを主力として21年春には仙台市内に拠点を設け東北に本格進出。22年には埼玉県内に事務所を設け関東エリアの足場を固めている。今後は30年度に売上高を東北と関東で50億円、札幌を中心に北海道で50億円をそれぞれ目指し、100億円企業の仲間入りを果たす考えだ。

ワールド山内/生産工程、徹底的に「見える化」

-

産業機械部品などを一貫生産するワールド山内の本社工場

産業機械のあらゆる部品や治具関連で機械加工、板金加工、溶接、塗装、表面処理などの一貫生産を展開するのがワールド山内(北海道北広島市、山内雄矢社長)だ。モニュメントや標識などのデザインも手がけるなど、北海道の製造企業の中で飛びぬけた個性と技術力を備えている。

近く本格的な受注に乗り出すのが航空・宇宙産業における部品加工分野。すでに「JIS Q 9100」の認証取得も最終段階に入っており、2023年度後半から受注体制を整える予定だ。

こうした技術の高度化を支えるのは、最新鋭の工作機械や自動化の設備。アマダやヤマザキマザックなどの最新加工設備を導入し、工程の自動化やベンディングロボット、自動溶接ロボットも設置している。また独自の生産管理システムを築き、生産工程の徹底的な「見える化」に取り組む。あらゆる設備がネットワークにつながり、6工程のラインは24時間自動運転も実現。今後、需要が増えるであろう半導体関連も視野に入れている。

北海道ガス/GNSS活用 埋設ガス管検査管理

-

今年度から新システムによる地中導管検査へ全面移行する

北海道ガスは国内初となる全地球測位衛星システム(GNSS)を活用した埋設ガス管の検査管理システムを開発し、今夏から実用段階に入った。全国のインフラ企業への売り込みも進めている。新和産業(大阪市住之江区、藤井健弘社長)、北海道地図(北海道旭川市、小林毅一社長)との共同開発。すでに特許の出願を済ませている。

全地球測位システム(GPS)では地中導管の位置測定の誤差が5―10メートル出るのに対し、新システムでは0・01―0・05メートルまで縮小する。また検査の位置情報を検査担当者が携帯しているパッドなどのデバイスにリアルタイムで入力していくため、これまでは新たに書き起こしていた事後報告書が、検査員による入力の時点で自動作成される。北海道ガスの試算によれば、検査に費やす時間は年間11%程度減少するという。

北海道ガスでは2023年度から新システムによる地中導管検査へ全面移行するほか、全国のガス事業者や上下水道、通信線、電気などの事業者にも利用を提案する。すでに60社以上から打診を受けているという。