-

業種・地域から探す

ポストコロナに向けた事業再構築のポイント

変化に対応する「自己変革力」が重要

-

埼玉県商工会議所連合会 広域指導員中小企業診断士 黒澤 元国 氏

世の中の移り変わりが激しい中で、中小企業経営をどう考えるのか。コロナ禍で消費者心理が変わり、人口減少も避けられない。様々な課題がある。環境変化に合わせて自社の経営スタイルを変えていく「自己変革力」が必要だ。そういう時代になった。

倒産件数の推移をみても、2009年以降減少傾向にあり、コロナ禍の21年は57年ぶりの低水準にあった。だが、22年は3年ぶりに増加した。これは一つのシグナル。私のところに相談に来られるのは小規模事業者の方が多いが、経営が非常に厳しい状況で、資金繰りに悩んでいる。その状況で事業再構築の必要性が高まっている。経済構造が大きく変わる中で差別化を図ることが重要だ。

事業再構築の実施状況をみると、事業再構築、つまり新規事業に取り組む企業は徐々に増えている。「2023年版中小企業白書」によれば、コロナ禍を踏まえて事業再構築を行っている企業は22年には20・3%だった。だが、逆を言えば8割の企業が何もやっていない。むしろこちらこそ危機的な状況だろう。

国の中小企業支援は、成長する企業、成長のポテンシャルがある企業を重点的に支援していこうとかじを切っている。データでは、従業員数6―300人の中小企業が全国に98・9万社あり、国全体に占める付加価値の割合は約4割だ。そのうち売上高が1億―100億円以下の企業数は49・9万社あり、日本経済において相応のボリュームを占めるこの中小企業者群をどう成長させていくのかが国の課題だ。

国の「中小企業の成長経営の実現に向けた研究会」の中間報告書では、中堅企業クラスに匹敵する100億円企業を創出することを目指すべきだとしている。

成長を実現したい企業を応援しようという中小企業施策に移り変わろうとしている。

戦略構想、知の探索、意識浸透―成長企業の共通点

-

約100人が参加

10年前、20年前から現在までで、売上高1億―10億円が100億円に成長した企業178社の成長パターンを分析すると、成長市場で自力成長した「成長市場型」が91社、大きく成長しない成熟市場で自力成長した「独自価値創出型」が69社、市場に関わらずM&A(合併・買収)を活用した「成長志向M&A型」は18社。三つのパターンで成長市場型が最も多かった。外部の市場環境を把握することの重要性が示唆される。ビジネスをやる上で伸びる市場はどこか、狙いを定め出て行くことが必要だ。該当する業種ではDX(デジタル変革)やシステム開発が多い。現在の時流に自社が提供する経営資源がマッチして伸びたようだ。他にも不動産開発や医療・介護、コンサルティングなどがある。

独自価値創造型は、成長市場ではないが競合他社と異なる価値を構想したことで売上高を伸ばすことができたケース。自らが持つ技術の追求や、他社が参入しにくいニッチな分野を発見することの重要性がうかがえる。

最後のパターンが成長志向M&A型だ。戦略的なM&Aの活用による組織再編が成長の主要因だと考えられる。現在の事業の範囲にこだわらず、異業種への多角化・垂直統合・同業種の買収などシナジーを発揮するとともに業界の独自なポジションを作りながら成長している。

成長志向型企業の事業再構築には共通点がある。一つ目が「事業戦略の明確な構想・実行」だ。競合を分析し、すべて企業活動を価値創出のために調整している。顧客にどんな価値を提供しようとしているか、また何をしているのか、明確な構想を描いて実行している。二つ目が「経営者による知の探索」だ。経営者に着目すると、価値創出に向けて他の経営者や異業種への接触などを積極的に動いている。他の経営者の経営に対する考え方などを理解した上で自社の経営戦略に生かしている。最後は「社員・組織の理解浸透・意識喚起」だ。予算の工夫など自社が提供すべき価値を理解し自社で浸透させている。これらがうまくかみ合うと成長する企業が現れてくる。

成長企業には「ポジショニング志向」か「リソース志向」か、という点もある。ポジショニング志向は外部環境から競争優位の可能性を探るパターンだ。もうかる業界でもうかるものを見つける。自社はどこを目指すべきかポジショニングを決めて、その市場でポジショニングを獲得するために必要なリソースは何かを検討してリソースを集めていく。

一方、リソース志向は内部環境の強みを最大限発揮するパターンだ。中小企業の大半はリソース志向ではないか。自社の経営資源の強みを生かして競争優位を狙っていく、自社の強みが生かせる市場で勝負する。リソースから派生して経営戦略を考えていくというやり方だ。

ポジショニング志向は大きく化ける可能性もあるがリスクも高い。リソース志向は確実性が高いものの自社の経営資源でビジネスを考えるため、ポジショニング志向と比べ、大きな売り上げ拡大を望みにくいと考えている。

どちらが正しいということではないが、リスクに対する許容量だと考える。

「戦う場所」「戦い方」を再定義する

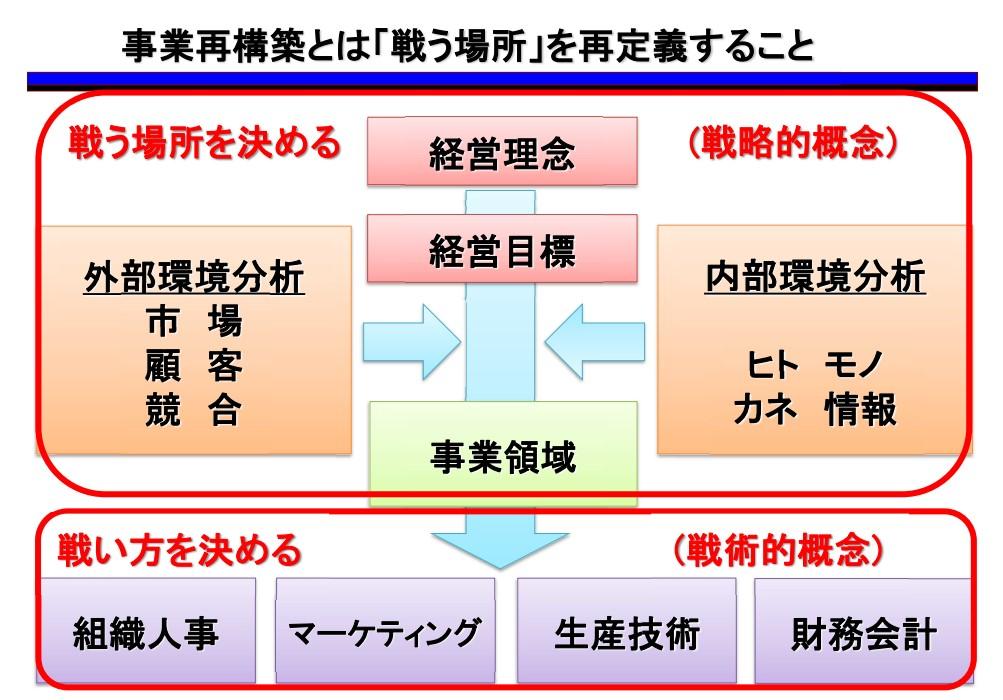

事業再構築とは何か。顧客を変えること、すなわち「戦う場所」を変えることだ。戦う場所を決め、「戦い方」を決める。この二つで言い表すことができる。

戦う場所を決めることは、事業領域を決めることだ。自社はどうなりたいのか、経営理念や経営目標を踏まえ、事業領域の妥当性を図るため市場や顧客、競合など外部環境の中で自社の内部をしっかり分析することが必要になる。既存の事業領域で勝負をするのか、新しい事業領域で勝負するのか。ここが事業再構築に該当するかどうかの大きな違いだろう。

事業領域が決まればあとは戦い方を決めるだけだ。新しい土俵で戦うためにどのような人材組織を構築すれば良いのか。材料の調達から製造、販売、アフターサービスまで一連の流れをどう構築するのか。商品・サービスの開発や作り込みをどう行ったら良いのか。経営者が戦うための仕組みを自分のこととしてしっかり語れる、「言語化」できる経営者がいる企業は成長できると思う。

戦う場所には登場人物が3種類存在する。「自社」と「顧客」と「競合」だ。特に自社と顧客は見えているが、競合が見えていない企業が多い。自社と顧客の話はでてくるが、競合の話はでてこない。三者が登場してはじめてセールストークができるのだ。顧客のニーズに対して競合よりも有利な条件で、自社の商品サービスを提供できるというのがセールスポイントの定義。三種類の登場人物をしっかり分析して戦う場所を決めることが大事だ。

自社の強みを発見する方法として、バリューチェーンとVRIO分析を組み合わせる方法がある。バリューチェーンで自社の業務の流れをつかんだ後、それぞれの業務を「経済価値(Value)」「希少性(Rareness)」「模倣可能性(Imitability)」「組織(Organization)」の四つの視点で強みを見つけていくのがポイントだ。

既存の強みの転用が、新規市場において競合に対する差別的優位性を構築することがある。自社の今のビジネスの強みの分析を必ず大事にしてほしい。具体的なユーザーや市場規模を明確にして事業の再構築を図っていってほしい。