-

業種・地域から探す

グリーンインフラの活用と課題

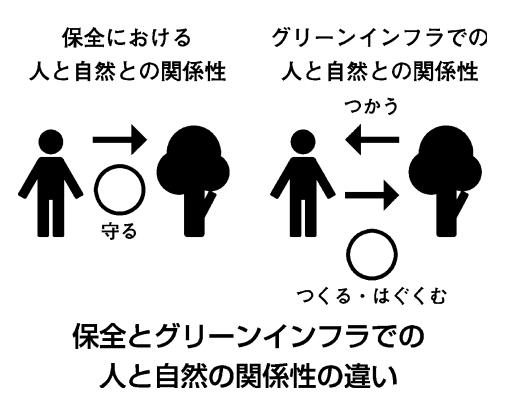

人間と自然―双方向の関係を築くことが重要

グリーンインフラは日本においてその重要性が認識されつつあり、2019年に国土交通省がグリーンインフラ推進戦略を策定し、20年にグリーンインフラ官民連携プラットフォームが設立されたことは、建設業界に大きな影響を与えている。ここでは、一建設会社としての大林組の立場から、グリーンインフラをどう捉え、どのような取り組みを行っているかについて紹介する。

「自然と、つくる。」の考え方

-

大林組のグリーンインフラキャッチフレーズ

グリーンインフラは国交省によって「社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取組」と定義されている。大林組ではこれを鑑み「自然と、つくる。」をキャッチフレーズとして、グリーンインフラに関する取り組みに臨んでいる。

これまでの建設業での自然との関わりと言えば、開発に関連する生態系を保全・配慮することが主であったが、これは人間が自然に一方的に働きかけるという関係であった。

グリーンインフラでは自然をつくり、はぐくむ見返りとして、その機能を使わせてもらうことを意識した関係を築くことを目指しており、双方向の関係を築き上げることが重要となる。保全・生態系配慮はもちろん今でも重要であるが、グリーンインフラとはそのような考え方の違いがあることは頭に入れておく必要がある。

「自然と、つくる。」というキャッチフレーズは、人間が自然の仕組みを十分に理解してモノづくりに取り入れることで、人と自然が共生しながら社会を作り上げていくことを表している。

グリーンインフラの活用が進む背景

-

なんばパークス -

グリーンインフラの整備・活用が求められるのは、元々緑化が求められていた場合と、従来のいわゆるグレーインフラの機能を代替する場合がある。

前者は公園などの緑地整備やのり面などの各種の緑化、あるいは貯水池の整備などであり、グリーンインフラの議論が深まる以前から整備・活用されてきたものである。

例えば大阪市浪速区の複合施設であるなんばパークスは、「人、都市、自然がもっと一つになるためになんばに森をつくる」というコンセプトのもと、段丘状に設計された屋上部分に約5300平方メートルの緑地を03年(第2期07年)に造成している。これは緑地による集客力向上を図った事例であり、日本においてグリーンインフラが注目され始めるよりも10年以上早い時期に、緑地による「魅力向上」機能を意図的に用いた好事例と言える。

グリーンインフラは複数の機能を持つ多機能性を有することが特徴と言われているが、なんばパークスにおいても「ヒートアイランド緩和」「CO2固定」「生物多様性向上」などの機能評価が行われている。

後者のグレーインフラを代替する場合では、雨水を雨水管によって排出する代わりに貯留・浸透させる雨庭(レインガーデン)があげられる。雨庭はグリーンインフラが注目されるきっかけとなった新しい概念の施設だが、近年多発する都市型水害と、それに付随して起こる合流式下水道の越流水を低減させる施設として注目されている。

コストダウン策としてのグリーンインフラ

日本においてグリーンインフラはその存在感を増してきてはいるものの、実際の案件に意図してグリーンインフラを適用した事例はまだまだ少ない。これは「グリーンインフラを適用するとコストがかかる」という認識が一般に広まっていることが一因であると考えられる。

しかし、グリーンインフラを広域的に整備した先進事例として有名な米オレゴン州のポートランド市では、グリーンインフラの整備がコストダウン策として進められたという背景を持っている。

同市は1990年代に市内を流れるウィラメット川にオーバーフローする下水量を制限する訴訟が起きるなど、その対策を迫られていた。2000年に下水管の拡張や修繕といった下水道工事が計画され、1億4400万ドルのコストが見込まれていた。しかし06年にグリーンストリートと呼ばれる雨水浸透を主な目的としたグリーンインフラを積極的に導入する「Tabor to the River計画」が策定されると、コストは8600万ドルとなり、当初の計画より5800万ドルのコストダウンを達成している。

いわゆるグレーインフラと呼ばれる既往インフラの機能の一部を施工費が安く多機能を有するグリーンインフラに代替させ、機能を担保した上でコストダウンを図る、というロジックが、同市でグリーンインフラが広まっていく一つのカギとなったと言える。

今後、日本でもグリーンインフラをさらに展開していくためには、コストダウン策とグリーンインフラを結びつけることが重要な視点となると考える。

雑木林に雨庭を造成

-

大林組技術研究所に造成された落ち葉敷きの雨庭

最後に具体的な事例として、グリーンインフラをコストダウン策につなげることを想定しながら施工された大林組技術研究所内の雨庭を事例として取り上げる。

この雨庭は23年3月に竣工した三次元(3D)プリンター実証棟「3dpod」に付随するもので、3dpodに降った雨水を処理することを目的としている。3dpodは大林組技術研究所内にある雑木林に隣接しており、林縁に雨庭を作ることで、雑木林の土壌が元々持つ高い雨水浸透能力を生かすことを意図している。

雨庭の底面は通常は砂利敷とすることが多いが、ここでは雑木林との調和とメンテナンスの簡易化を考慮し、落ち葉敷の底面とした。落ち葉敷の底面は土壌生物を誘引することで、土壌の団粒化を促進し、透水性を維持するという副次的な効果も期待できる。この雨庭では流入した雨水はすべて雨庭内で浸透できるよう設計されており、3dpodの雨水管を既存の雨水管につなげるといった過程を削減することに成功している。

大林組技術研究所がある東京都清瀬市では23年6月2―3日にかけて総雨量277・5ミリメートル、最大毎時37ミリメートル(データは同研究所観測)の豪雨が降ったが、雨庭は最大降雨時に200ミリメートル程度の冠水が1時間程度続いたのみですぐに浸透し、雨水処理機能が十二分にあることが示された。

このように自然の力を用いることでコストダウンを実践する事例を積み重ねていくことで、グリーンインフラが広まっていくことが期待される。

【執筆】

大林組 技術本部技術研究所 自然環境技術研究部 副主任研究員(農学博士) 相澤 章仁