-

業種・地域から探す

化学業界で活躍する女性リーダー

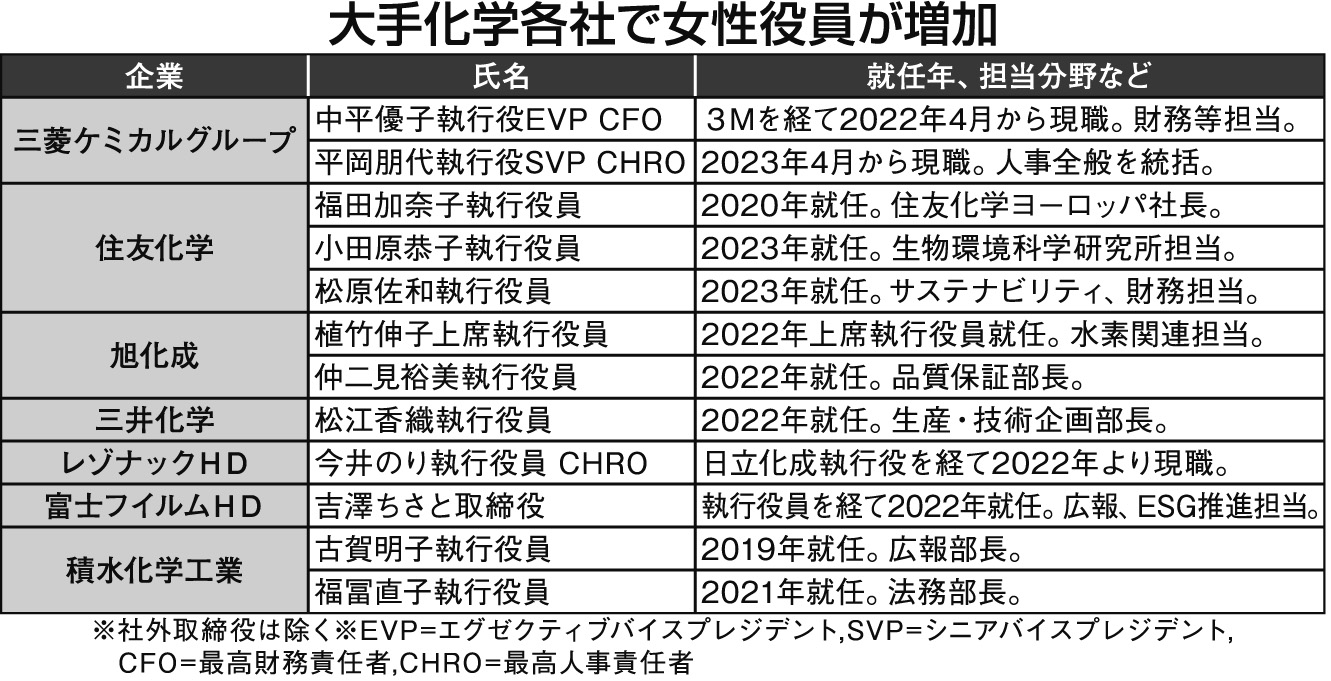

大手化学各社で女性役員が少しずつ増えてきた。最も多いのは住友化学の3人、次が三菱ケミカルグループと旭化成の2人。国内人口の減少に加え、企業変革を進める上で、多様な人材が活躍できる企業となることは欠かせない。女性活躍は人材の多様化の第一歩だ。生産部門や次世代事業を担う女性役員も登場しており、今後の活躍が注目される。

女性管理職―人材多様化の第一歩 生産部門でも女性役員

「日本の化学業界は女性が少ないから、私はすぐに顧客に覚えてもらえて非常に嬉しかった」と、住友化学の福田加奈子執行役員は話す。福田執行役員は2020年度に化学工学会の「女性賞」を受賞し、現在は住友化学ヨーロッパ社長としてベルギーに赴任している。福田執行役員は顧客の反応についてポジティブに受け取ったが、昔の化学業界は今以上に女性が少なかった。「後押しをしてくれる人がいて、今の私がある」(福田執行役員)と振り返る。

住友化学は以前から女性管理職の育成に力を入れており、生物環境科学研究所を担当する小田原恭子執行役員と、サステナビリティーや財務を担当する松原佐和執行役員など、多くの女性役員が活躍している。

業務や機能の責任者であるCxO(経営層)職に就く女性も出てきた。三菱ケミカルグループでは中平優子執行役エグゼクティブ・バイス・プレジデント(EVP)が最高財務責任者(CFO)に、平岡朋代執行役シニア・バイス・プレジデント(SVP)が最高人事責任者(CHRO)に就いている。

中平執行役EVPは東京大学工学部で化学を専攻して研究者としてキャリアをスタートし、3Mを経て三菱ケミカルグループに入った。平岡執行役SVPは、グローバル報酬制度の立案・運用を数社で経験。二人とも社外の経験があり、現在の同社の人材多様化の一端を表している。

23年1月に昭和電工と昭和電工マテリアルズ(旧日立化成)が統合して発足したレゾナック・ホールディングス(HD)で、要となる人材育成・企業文化醸成に取り組むのは今井のり執行役員だ。大学で有機合成を専攻し、入社後はオープンイノベーションや米国での営業、事業企画、経営企画などの多様な経験を積み、現在は高橋秀仁社長のカウンターパートとして統合作業(PMI)を推進している。

日本では管理部門系に女性役員が多い中、旭化成や三井化学では次世代事業や生産部門の役員に女性が就任している。旭化成の植竹伸子上席執行役員は、25年度に事業化を目指すアルカリ型水電解装置などのグリーンソリューションプロジェクトを担当する。旭化成はグリーン水素を製造する同装置を、次の成長をけん引する10事業(GG10)に位置付けている。また同社の仲二見裕美執行役員は、品質保証分野を担う。

三井化学の松江香織執行役員は、入社以来、化学品安全に関わる業務に長く携わり、現在は生産・技術企画部長を務める。多様な経験や専門性を持つ社員と率直に意見を出し合い、いきいきと仲間が働く工場にしようと奮闘中だ。

保育所・育休―働きやすい環境づくり 心身の負担―自動化で軽く

女性の活躍は本人の努力はもちろんのこと、企業側もその活動を推進しようとさまざまな取り組みを推進してきた。各社は新卒採用や課長以上の管理職において女性比率の目標を定めて拡大しているほか、働きやすい環境づくりを進めている。

女性が仕事のキャリアを積む上で、子育て期間は重要なポイントとなる。住友化学は08年に事業所内への保育所の設置を始めた。また女性だけが育児に追われないように、男性の育児休暇などの取得率向上にも力を入れる。

同社は育休取得のきっかけづくりに工夫がある。社員が会社に子どもの出生を連絡すると、人事部長から「おめでとう」の言葉とともに、育休などの利用可能な制度を知らせるメールが本人と上司宛てに届く。知らずに利用できないことを防ぎ、上司と育休について話すきっかけになる。

三菱ケミカルグループは誰もが働きやすい現場の実現に向け、心身に負担を感じる作業を自動化技術などで軽減するプロジェクトを推進している。

これまでの費用対効果を重視した自動化と違い、今回は不安を感じるなどの”心身の負担”にも焦点を当てる。また同社は全社的なトイレ改革も実施。工場内トイレは装備を付けたまま入るには狭かったり、女性用トイレがなかったりといった課題があったが一つずつ対処している。

多様な人材が活躍できる職場の実現に向けて、身近な場所から改善が進んでいる。