-

業種・地域から探す

農産物の知財権 種苗と国際的な保護

農産物における新品種は、自治体や生産者が歳月をかけて開発した熱意と知恵の結晶であり、消費者の食生活を豊かにする高い価値を持つものである。地域の活性化を促し、将来性が高く期待される財源である日本の品種であるが、困ったことに海外への無断流出・無断栽培が止まらない。知的財産権法による権利保護や、そのほかの手法による抑制策について考えた。

高級ブドウ 流出相次ぐ―ルビーロマン調査断念

知的財産権の取得をはじめ、国を挙げた保護の必要性が叫ばれる。現行の知的財産関連法による保護が十分とは、全く言えない。なぜだろうか?国内農産物の国際的な保護・侵害対応において、日本は今どのような状況にあり、今後どのようにすべきか。

品質の高い種苗の開発を担う農業・食品産業技術総合研究機構や都道府県などの公的機関においてさえ、登録品種の正確な管理や、侵害防止は困難と言われている。

例えばブドウなどの果樹は接ぎ木で生育させることができるため、枝さえ持ち出せるならば栽培が可能となる。要するに、非常に盗みやすい。盗みやすい上に、流出後の判別が難しい。詳細は後述するが、持ち出された苗木の流出ルートを追跡できないケースが多く、泣き寝入り、あるいは捜査を途中で断念せざるを得ないこともある。

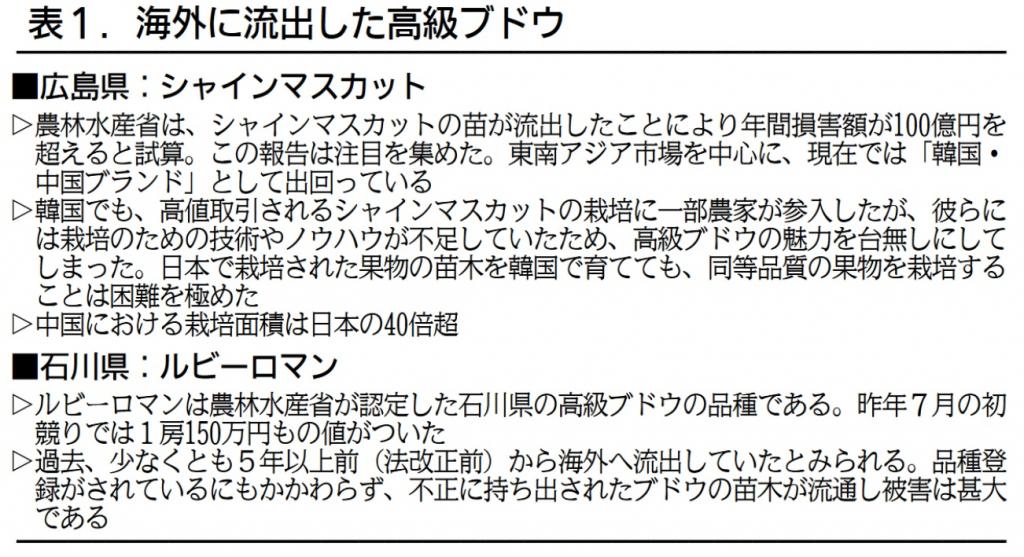

過去、流出した種苗を特定できないまま、多数の優れた果樹品種が海外に流出し、生産が拡大していく実情があった。一例を挙げると広島県のシャインマスカット、石川県のルビーロマンがある。いずれも高級品種のブドウだ(表1)。

持ち出したのはいったい誰なのか。石川県の懸命な調査にもかかわらず、結局手がかりはつかめず、調査は終了した。高級ブドウに限ったことではない。日本の農産物が危機にさらされている。まずルビーロマンの例で、「種苗法」と「商標法」による保護状況を確認してみよう。

品種登録/育成者権(種苗法)―改正種苗法で持ち出し制限

種苗法によって認められる育成者権は、品種登録を行った育種者に対して認められる権利で、農業分野で重要な知財権の一つである。ただ、世界的な一括登録システムは存在しないため、各国で個別に登録する必要がある。育成者権は、登録していない国では主張することができない。

石川県は当初、韓国市場を重視しておらず、同国で品種登録していなかった。品種登録には相応の時間とコストがかかる。しかし、韓国におけるリスクを十分に予測できなかったことへの後悔は残る。

日本の優良品種が次々と海外に流出し、産地化されるという問題を受け、2022年4月、改正種苗法が完全施行され、「登録品種の国外への持ち出し制限」が明記された。改正前から「登録品種」を自家増殖して海外に持ち出すことは禁じられていたが、日本で購入した種苗を海外に持ち出すことは禁止されていなかった。

商標権―出願のタイミング重要

商標登録は名称やロゴなどを、商品やサービスと併せて登録するもので、新しい品種をブランド化する場合に適している。ただし、品種登録をした名称については商標登録ができないため、別の名称を商標として登録する必要がある。品種名「福岡S6号」のイチゴは、商標名「あまおう」として商標登録されている。

韓国では、第三者が本家より先に「ルビーロマン」を商標登録してしまった。しかし、当局が22年8月に「ルビーロマン」の商標登録を無効とする判断を下した。審決で「日本で育成された高付加価値の品種名と認識されていたとみるのが妥当」「需要者に誤認や混同を引き起こす恐れがある」と指摘されたためだ。これを受け、石川県は同年10月、韓国で商標登録出願を行った。

商標登録は情報が出た後に第三者による先取りがなされる恐れがあり、名称変更や高額での買い取りを余儀なくされるケースもあり、出願のタイミングを見計らう必要がある。

DNA認証―識別は限定的

ここまで述べた通り、種苗を盗みから防いだり被害を果樹の形状で判別したりするのは難しい。一方で、独自の技術により侵害をDNAによって解析した鑑定で証明したりDNAを用いたトレーサビリティーの仕組みを作ったりするという、新たな可能性が出てきている。

その技術を持つのは、農林水産物の識別を行うベンチャー企業、GENODASだ。これまで、DNAで識別ができるのは研究の進んだ一部の農産物(コメ、イチゴ、インゲン豆、アズキ、オウトウ、イグサなど)に限られていた。そのため、殺人事件などとは違い、DNA鑑定が農産物の裁判に用いられた例はほぼないという。同社の岡野邦宏氏(秋田県立大学准教授)は現状を次のように分析する。

ヒトのDNAの塩基配列数は約30億である一方、農作物の中にはヒトの10倍以上の塩基を持つものが存在する。例えば、ニラの場合、約320億の塩基である。また、コシヒカリとあきたこまちのDNAの違いは0・00009%と言われている。つまり農林水産物のDNA識別とは、膨大な情報の中からわずかな違いを検出することだ。そのため、ヒトと同じ手法で農作物のDNA分析を行うことは難しいとされる。

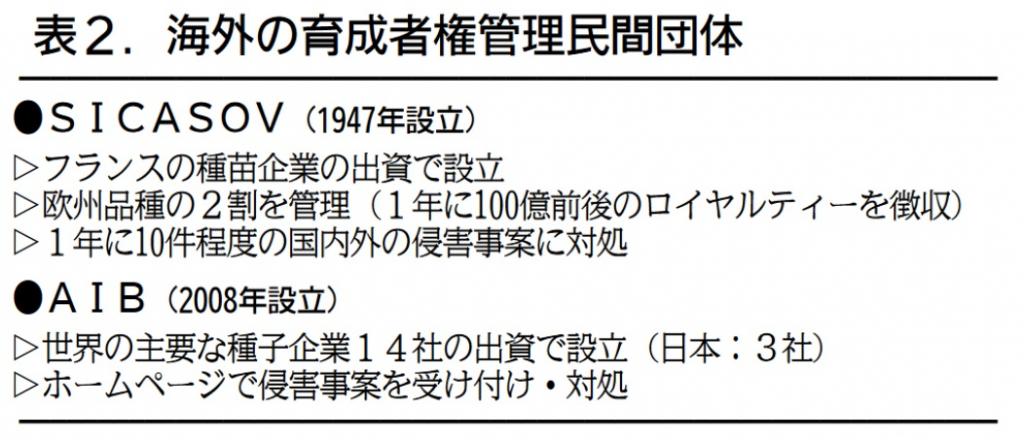

ただ、あらゆる農林水産物の識別を行う岡野氏のもとには日々、さまざまな相談が舞い込んでいる。さらに海外には表2のような会社が存在し、民間の力で品種の管理体制を構築しているという。

加えて筆者が重要と考えるのは、生産者らの当事者がわが国の農作物に対するブランド育成の重要性を自覚し、その法的保護や種苗の取り扱いなどについて知識を増すことだ。

①国産品種のブランド育成

ルビーロマンの場合、日本国内で高付加価値の品種名と認識されていたことを理由に、韓国で第三者の商標登録を阻止することができた。一方、高付加価値ではないほかの品種・産物はこのような結論は期待できない。生産者による品種のブランド育成はとても重要だ。

②法的保護の情報、種苗の取り扱いについての知識の周知・啓発

自分たちの財産である種苗を守るためには、種苗法や商標法などの正しい知識や情報を、生産者や地方自治体の役職員らが備える必要があり、弁理士など専門家がサポートすることが望ましい。加えてライセンスに関する意識の醸成も必要だろう。

◇◇◇◇

日本政府は、農産物輸出拡大を重要な戦略の一つとして位置付けており、海外市場での販路開拓支援や需要の開拓に向けた情報収集や調査、環太平洋パートナーシップ協定(TPP)の発効による農産物輸出拡大への期待、ジャパンブランド戦略の推進などを推し進めている。しかし、重要なのは足元の1本の苗木・種が不用意に持ち出されないようにすること、仮に流出した際には被害を最小限に食い止めるために法的保護・流通経路の特定など地道な作業だ。

このことを関係者には自覚していただきたいと思う。世界に誇る日本ブランドが輝き続けるために。

【執筆者】iRify 国際特許事務所 所長 永沼 よう子