-

業種・地域から探す

知財情報 分析・活用 新規事業創出・オープンイノベーション実現

企業価値に占める無形資産の重要性が増すと同時に、製品・サービスのコモディティー化が進展する中で、無形資産を可視化する一つの手段である知財情報を積極的に活用した新規事業創出やオープンイノベーションの実現が求められている。しかし知財情報を分析すれば何か見えるのではなく、目的の明確化および仮説を持った分析を行うことが重要である。

明確な目的と仮説 重要

不確実性が高く将来を見通すことが難しいことを示す造語であるVUCA(Volatility・Uncertainty・Complexity・Ambiguity)の時代だと言われて久しい。このような時代であるからこそ、自社の強み技術を認識すると同時に、競合他社の状況や市場のトレンドなどを把握するためにさまざまなデータ・情報が必要となる。過去には「データは21世紀の石油」と言われたように、データ・情報をいかに経営・事業だけではなく研究開発等の企業のさまざまな活動に生かすことが今後の企業の成長に欠かせない。

さらに、21世紀に入ってあらゆる産業においてモノ(商品やサービス)からコト(経験や体験)へ消費活動が変化し、経済のソフト化が急速に進んだことによりデータや知識、ノウハウ、技術、デザイン、ブランドなどの見えない資産である無形資産が企業価値に占める比率が高まっている。無形資産をすべて可視化できるわけではないが、組織の保有している無形資産を測るための手段がデータ・情報であり、特許情報を中心とした知財情報はその中でも重要な情報であると言える。

経費ではなく投資

2017年4月に特許庁から公表された「知財人材スキル標準(version2・0)」で導入されたIP(知的財産)ランドスケープによって、知財情報を研究開発だけではなく経営・事業やマーケティング、M&A(合併・買収)・オープンイノベーションへ活用する機運が高まった。さらに、21年6月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードの補充原則3-1③(投資家に向けた情報開示)および4-2②(取締役会の管理・監督)に“知的財産への投資”という文言が追加されたことにより、企業内部での戦略立案や新規事業創出だけではなく、企業外部の投資家向けに対して“知的財産への投資”を開示するための特許情報という点でもさらに注目が集まっていると言えよう。

コーポレートガバナンス・コードにおける重要なポイントは知的財産への“投資”という文言だと考えている。これまで知的財産の費用は経費と捉えられることが多かったが、今後の自社が成長していくために必要な投資だとマインドを変えていく必要がある。

「IPランドスケープ」道半ば

企業の知的財産への投資を示す特許情報をはじめとした知財情報であるが、知財情報分析・活用が日本企業にまだ十分に浸透していないのが現状である。特許庁が21年4月に公表した「経営戦略に資する知財情報分析・活用に関する調査研究」では、IPランドスケープを「経営戦略又は事業戦略の立案に際し、①経営・事業情報に知財情報を取り込んだ分析を実施し、②その結果(現状の俯瞰・将来展望等)を経営者・事業責任者と共有すること」と定義した上で、企業へアンケートを実施している。その結果、IPランドスケープが必要との回答は約8割であったものの、IPランドスケープを十分に実施できているとの回答は約1割であり、まだ知財情報の活用は道半ばと考えられる。

IPランドスケープのような知財情報分析・活用に限らず、情報分析を行う際に最も重要なポイントは目的を明確にすることである。図1に示すように旭化成では「事業を優位に導くために」「新事業創出のために」「(M&Aなどの)事業判断のために」の三つの目的を設定しており、一つ目は既存事業の強化、二つ目は新規事業創出に該当する。

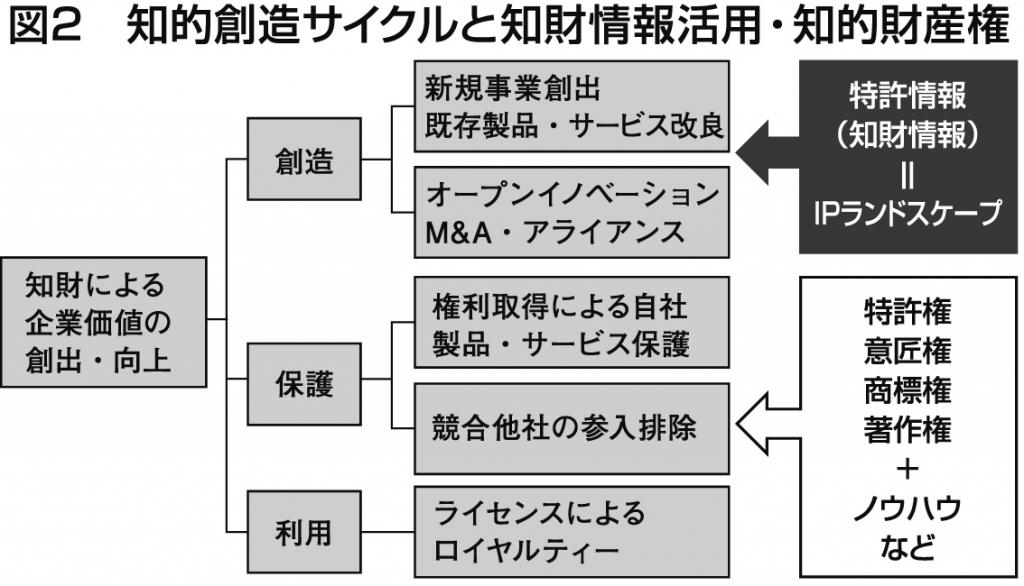

小泉政権下で約20年前に提唱された知的創造サイクル(創造→保護→活用)を図2に示す。それまでの知財活動は出願・権利化に代表される保護・活用フェーズにおける権利としての知的財産“権”であった。もちろんこれらの知財活動の重要性が減じることはないが、今後企業に求められているのは創造フェーズにおける知財情報の活用、つまりIPランドスケープである。あらゆる製品・サービスがコモディティー化する中で、企業にとって既存製品・サービスの改良だけではなく、自社保有技術に基づいた新規事業の創出、そして垂直統合的に1社単独で製品・サービス展開を図ることが困難になってきているため、オープンイノベーションを実現することが喫緊の課題と言える。これらの創造フェーズにおける諸活動にも知財情報は非常に有益な情報である。

知財情報の中でも特許情報に焦点を当てて、分析する際の留意点について述べたい。特許情報を分析すれば何か既存事業を強化するヒントが得られるのではないか?新規事業のネタが見つかるのではないか?というスタンスでは、分析にかけた労力はほぼ徒労に終わってしまう可能性が高い。特許情報分析は魔法の杖ではないので、分析すれば戦略が自然と導出されるわけではない。経営層や事業部門、研究開発部門とのコミュニケーションを図った上で、事業仮説や研究開発の課題などを仮説として設定した上で、分析を行うことが望ましい。

特許情報―意図・推測を検証

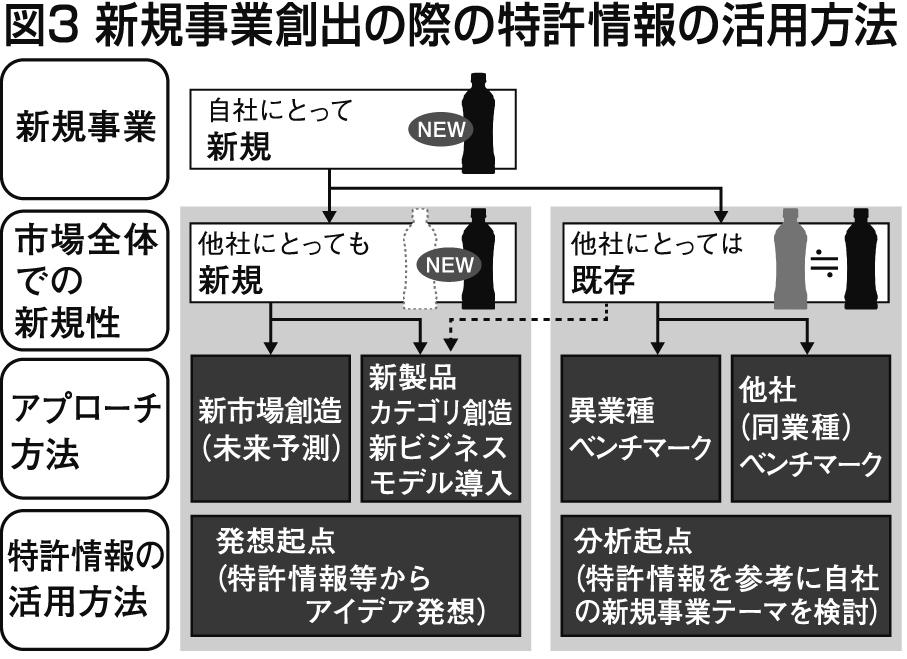

ここでは一例として新規事業創出の際の特許情報の活用方法について説明する。図3に示す通り、新規事業は自社にとっては当然のことながら新規であるが、他社もまだ手がけていない新規テーマであるか、または同業種・他業種問わず他社が既に手がけている既存テーマであるかで特許情報の活用方法は「発想起点」と「分析起点」に大別される。

まず留意すべきポイントは他社にとっても新規のテーマを探索する場合、過去の特許情報には記載されていないことを自ら発想するという視点である。ここで必要となるのが仮説である。従来の技術を体系化したIPCやFI・Fターム、CPCなどの特許分類だけではなく、将来このような課題が注目されるのではないか、自社保有技術をこのような新たな用途に適用できるのではないか、という自らの意思・意図や推測を特許情報分析から検証することが重要となる。

もちろん、従来からある特許分類を用いたパテントマップから新たな発見が得られる場合もあるが、既存の枠組みの外に目を向けて、他社に先駆けて自社独自の領域を開拓していくことが今後より一層求められると考えている。

道具よりも風土・体制

また分析を行うための手段である分析ツールについても触れておきたい。ここ10年ほどで分析ツールの進化には目を見張るものがある。大量のデータを効率的かつ効果的に分析・可視化することができるようになったが、分析を行う際の本質はツール自体にはない。あくまでも仮説を検証するための一つの手段が分析ツールであり、分析の目的に応じて最適な分析手法や可視化方法を選択するべきである。

手段としての分析ツールに依存せず、データ駆動型経営を実現している企業として現場作業や工場作業向けの作業服を手がけているワークマンがある。ワークマンは「Excel経営」を標ぼうしており、高価な分析ツールを用いているわけではない。必要なのは道具ではなく、データ・情報を生かすための組織風土や組織体制にある。

AI進歩―使う人間 カギ握る

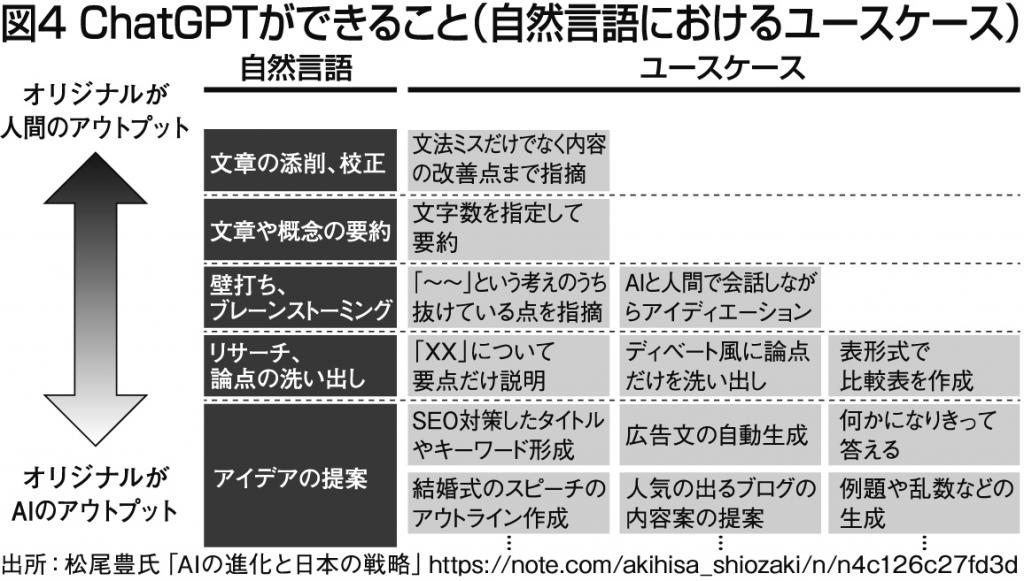

最後に、22年11月末に登場したChatGPTに代表されるジェネレーティブAI(生成人工知能)が今後の企業における知財情報分析・活用に与える影響についても触れておきたい。既にChatGPTを利用された方も多いかと思うが、図4に示すようにさまざまなタスクをこなすことができる。ChatGPTを公開した米オープンAIはテキストだけではなく画像入力にも対応したマルチモーダルのGPT4を23年3月に発表しており(本稿執筆時点で一般ユーザーは利用できない)、知財業務へも非常に大きなインパクトを与えることは間違いない。

ChatGPTには特許情報は収録されていないため、特許調査などに利用することはできない。またセキュリティーの観点から知財業務に本格的に利用できる段階にはないが、事前学習生成モデルGPT(Generative Pretrained Transformer)を用いて、セキュリティーを意識しつつ、自社や競合他社の特許出願などを学習させた自社独自のシステムを構築することは可能である。今後はAIを活用して特許調査や特許分析だけではなく、特許出願・権利化やオフィスアクションへの対応などが飛躍的に効率化するであろう。

AI技術の進歩は目覚ましいものがあるが、そのAIを利用するのは人間である。また知財情報分析を行う目的や仮説の設定を行うのも人間である。新たなテクノロジーを取り込みつつ、自社の競争優位性確保のために今後より一層の知財情報の分析・活用が日本企業に浸透することを期待している。

【執筆者】イーパテント 代表取締役社長 野崎 篤志