-

業種・地域から探す

AI利用―“使いやすさ”追求 知財情報サービス

特許や商標、意匠など、知財情報を積極的に活用することは、企業が競争力を得るための重要な経営戦略だ。この取り組みを支援するのが知財情報サービス業。知財情報の検索・収集といった調査、分析、出願、管理などのシステムを提供する。ユーザーが多様な機能、より利便性の高いサービスを求める中で、知財情報サービス各社は検索システムに人工知能(AI)技術なども取り入れ、より使いやすく、より分かりやすいソリューションとサービスの提供を目指している。

知財部署・開発者の共有促進/高機能・シンプル 両極化するニーズ

-

AI利用の画像検索機能を搭載する

「Brand Mark Seach」

企業において特許の調査や分析は知財関連部署の専門家ばかりでなく、製品開発を担当する研究者・技術者自身が行うことも増えている。特許情報サービスへのニーズについて、日本パテントデータサービス(JPDS)の仲田正利社長は「両極化が進んでいる」と話す。知財専門担当者はさまざまな分析ができて、戦略立案に結びつく高機能なシステムを望む一方、開発技術者はシンプルで分かりやすいことを求めているという。

こうしたことから、JPDSは今年6月、特許情報検索サービス「JP-NET/NewCSS」に新しい統計・分析機能を搭載する。両極化するニーズを満たすべく、機能拡張を図る。

新システムは特許マップ作成だけでなく、さまざまな情報の統計・分析がシンプルな操作で可能となる。これまで何日もかかった特許情報や審査経過情報の統計も瞬時だ。業界・他社動向の傾向把握や自社の詳細分析による課題発見を強力にサポートする。

複雑な集計・統計・分析はサービス側で実施し、知財担当者はそこからの戦略立案に時間をかけられるようになる。海外特許にも対応する。

知財担当者と研究開発者の情報共有についても拡充する。NewCSSプロジェクト管理/JP-NET共有ルームにおいて、今月から新着公報のSDIに加え、共有済み公報の審査経過のウオッチング機能を追加する。

SDIとはキーワードや技術分野などをあらかじめ指定し、その条件に該当する特許情報を定期的にチェック、収集・管理すること。研究開発者にも導入しやすいプランで、特許情報の利用者の幅を拡大するものだ。

同社が力を入れる商標情報検索サービス「Brand Mark Search」についても機能強化が図られる。5月からAIエンジンを利用した画像検索機能を搭載する。収録している全ての商標の画像から特徴点をAIが抽出、アップロードした画像から類似商標をピックアップする。結果の再現性を重視した事前学習モデルを利用している。

検索結果を一元管理/精度向上 査読のストレス軽減

-

「HYPAT-DU」はデータセットをアイコン化して表示

発明通信社は法人設立から70年以上にわたり知的財産情報の提供・蓄積を重ねてきた。情報媒体は紙、マイクロフィルム、光学ディスク、インターネットと、時代とともに変化しているが、ユーザーの「質の高い情報の収集・加工・活用」というニーズに応えてきた。

そうした同社が4月18日から、特許データ分析基盤の新サービス「HYPAT-DU」のリリースを開始する。DUはデータユーティライザー(データの活用)の意味。検索システムを選ばない特許情報管理システムのハブツールだ。

同社のインターネット特許情報検索サービス「HYPAT-i2」、工業所有権情報・研修館(INPIT)の特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」をはじめ、さまざまなデータベース(DB)の検索結果をHYPAT-DUに取り込み、同社の特許情報プラットフォーム「IP DATALAKE」からデータを取得し、一元管理できる。

データはテキスト、csv、ワード、エクセルなど形式は問わない。データセットはダッシュボードにアイコン化し、カテゴリーごとに色分けして表示する。一覧での管理も可能だ。画面の見やすさと同時に、マウスによる操作性も高い。

定期調査に関してはAIを用いることでSDI結果の精度向上・査読効率化が図られている。教師データを作成し初期設定すれば、その後はAIが新着の情報内容を判定する。AI―SDIの予測結果は分類とスコアを表示し、スコア順にスクリーニングできるため査読の時間短縮につながる。

近年、検索ツールの性能が良くなってきたことで、技術者自身が特許調査を担当するケースが増えている。HYPAT-DUは見やすいツール、使いやすいツールとして開発された。AIによるスコアリングは、事前に当たりがつけられ、ストレスの軽減にも結びつくものだ。

簡単検索と分析マップ作成/コスト抑え手軽に活用

-

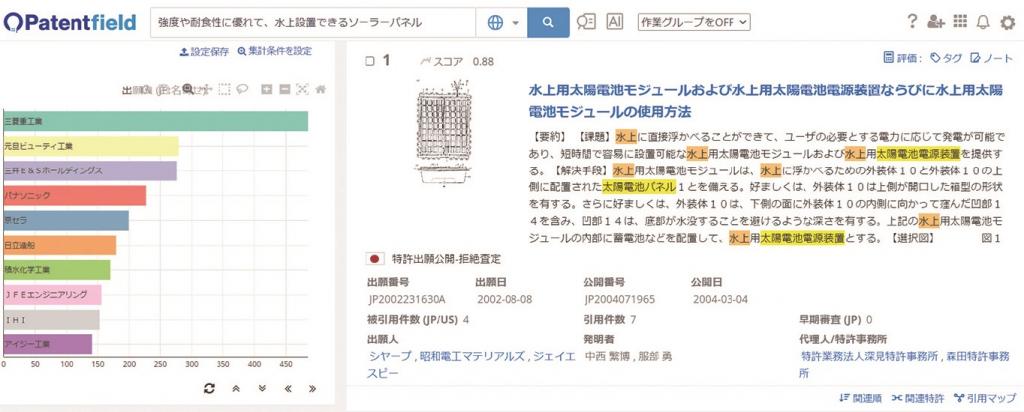

「Patentfield」のAI検索結果例

Patentfield(パテントフィールド)は専門的な知識がなくてもAIを活用して特許調査から分析までをワンストップに実現できる「AI特許総合検索・分析プラットフォーム Patentfield」の開発・運営を行っている。

これまで、特許の調査や分析はシステムの導入コストが高く、専門の限られた人が担っていた側面もあり、ベンチャーや中小企業にとって、特許の調査・分析はハードルが高かった。同サービスの特徴はAI検索機能により、キーワードや文章を入力するだけで簡単に関連特許を検索でき、その検索結果をクリック操作だけで直感的に分析マップを作成することができる。中小企業の場合、1ID・月額1万4000円というリーズナブルな価格設定とし、さらに、無料で利用できるフリープランも展開している。

AIの性質上、検索ロジックはブラックボックスだが、AIが反応したキーワードにハイライトをつけることでAI検索の見える化を図った。また、特許検索・分析の専門家向けのAI分類予測機能も備える。

AI分類予測は、事前にセットした教師データに基づいて、膨大な検索結果の中から自社に関連する特許とそれ以外を瞬時に仕分けする。そのほかにもユニークな機能を多数備え、ユーザーの知財レベルの習熟度に合わせてさまざまな業務シーンで活用できる。

知財情報は今後、現在行われている権利化・訴訟リスク低減などの知財業務のみならず、素材開発・用途探索などのモノづくり・研究開発シーン、無形資産価値評価、アライアンス探索など、もっと多くのビジネスシーンで活用する機会が増えていくことになる。同社の村上直也社長は「我々は知財業務知識と最新のIT・AI技術を駆使し、知財・技術情報をビジネスシーンへとつなぐ『知財活用プラットフォーム』を目指している」とし、「知財・開発・企画に従事する人が知財情報を、“必要な時に”“手軽に”活用できるシステムの開発を通して、あらゆるビジネスに貢献していきたい」と抱負を語る。