-

業種・地域から探す

共同チーム、先進5技術生む 「知」融合-世界最高の設備

審査委員会特別賞

-

上越火力発電所(新潟県上越市)の全景

「高効率と高運用性を両立した上越火力発電所第1号機の建設」

東北電力/三菱重工業

東北電力の最新鋭火力発電所となる上越火力発電所1号機(新潟県上越市、出力57万2000キロワット)が2022年12月に営業運転を始めた。建設に向けたメーンテーマは高効率と高運用性の両立。東北電と三菱重工業が共同で取り組んだ成果が最新鋭プラントに導入された。23年1月にはギネスの世界記録「最も効率の高いコンバインドサイクル発電設備」の認定を受けた。

コンバインドサイクル発電は、ガスタービンと蒸気タービンを組み合わせた発電方式。ガスタービンを単体で動かすより発電効率は高まる。一般的に熱効率とトレードオフの関係にある運用性向上の両立を追い求めるのは、技術者らにとって重い課題になる。東北電発電カンパニー火力部(火力建設)の田村良範課長は「普通の考え方では、熱効率を1%引き上げるのも相当に厳しい」という。

熱効率63%

-

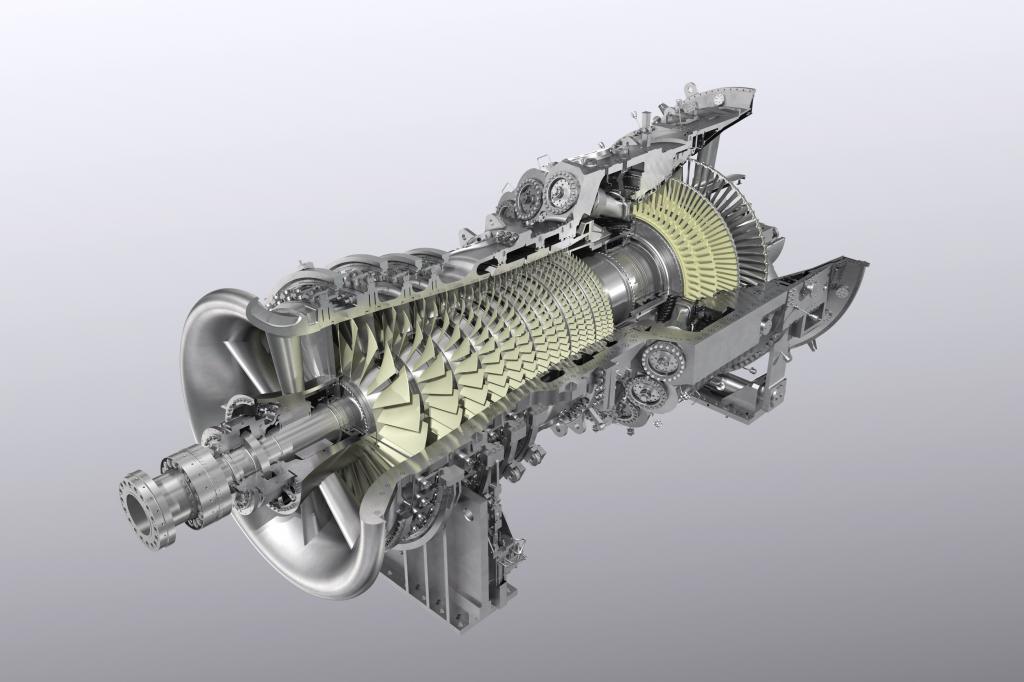

JAC形ガスタービン(三菱重工業提供)

高いハードルを越えるため、上越火力発電所1号機には、両社が共同で開発した「強制空冷燃焼器システム採用次世代ガスタービン」(JAC形ガスタービン)を新規に導入。共同のチームで先進技術を生み出し、高効率と運用性向上の両立につなげた。東北電の発電設備運用の知見、三菱重工の設備設計の知見を融合するため17年に共同チームとなる新技術検証会「AERO―GT」を立ち上げ段階的に開発を進めた。プラントの熱効率目標としては、当時としてはまだどこも手が届いていなかった63%の達成を掲げた。

チームの名称は、効率、信頼性、運用上の向上(Advancement in Efficiency、Reliability and Operability)の同時達成の頭文字をとった。総勢で30人ほどのチームになった。

5つのポイント

-

発電設備(写真左から蒸気タービン、発電機、ガスタービン) -

今回導入した先進技術のポイントは大きく見て五つある。1点目として、高温部品の遮熱コーティング。一般にガスタービンは、遮熱コーティング(TBC)を施して、高温部品のメタル温度を低減する。遮熱性能の向上のためには、TBCの厚膜化が有効であるが、厚膜化するとコーティングの耐久性を損なう。そのために冷やしながらコーティングする施工技術を生み出した。

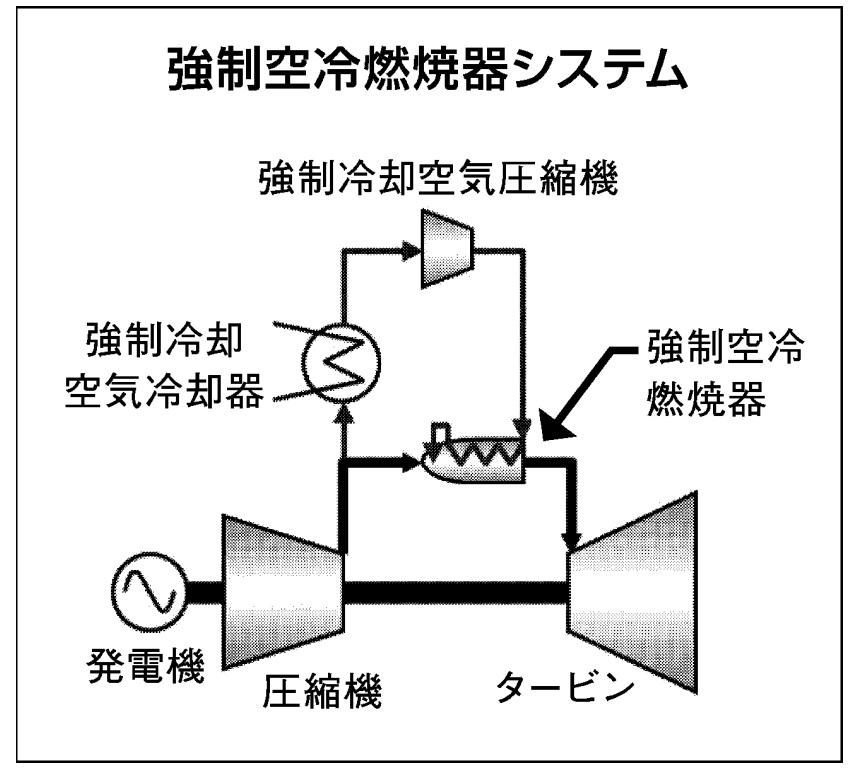

2点目としては、肝となる強制空冷燃焼器システムの導入だ。同システムは、ガスタービン圧縮出口から抽気した空気をクーラーで冷やした後、強制冷却空気で昇圧して、燃焼器の冷却に活用し、燃焼器内に戻す冷却系統になる。

従来、1600度C級ガスタービンは、冷却効率の高い蒸気を使った冷却が必要とされた。蒸気冷却システムは、排熱すべてを蒸気タービンなどのボトミングで回収するが、今回採用したシステムでは一部の冷却排熱をガスタービン側で回収することにより効率の良いシステムが可能になった。タービン入り口温度は、従来に比べ50度C向上させ、1650度Cまで高温化につなげた。

3点目としては、高圧力比圧縮機を採用。ガスタービン圧縮機の圧力比を25と高圧力にすることで、タービン入り口温度を上昇させながらガスタービン排ガス温度の上昇を抑制できた。後につながる排熱回収ボイラや蒸気タービンへの熱影響を減らす工夫をした。 運用性のポイントになる先進技術として、4点目は、タービンクリアランス制御を追求した。タービン回転体と静止体の熱膨張特性の違いによる隙間の制御を、強制冷却空気系統の切り替えにより、負荷運転中のクリアランス制御を可能にした。「各種条件を検証し、現状でギリギリのところまできた」(田村課長)。

5点目として、最低出力における熱効率向上を進めた。再生可能エネルギー導入拡大により、火力発電設備は最低出力での運用機会も増加すると見られている。一般的に最低出力では、タービン入り口温度が下がり、プラントの熱効率に影響がある。今回はタービン入り口案内翼の先進制御などにより、最低出力における熱効率をプラス1%以上改善できた。

起動時間25%短縮

両社が蓄積してきた知見を融合し、設計段階から最終試運転段階まで各段階ごとに検証し、課題をクリアした上越火力1号機。設備運用性向上の成果としては、プラント起動時間が従来の所要時間と比較して約25%短縮。発電出力変化速度は、従来の約3倍に向上させた。最低出力については、従来、定格出力の50%程度のものを25%まで低減できた。「知」の融合は、世界最高の熱効率プラントの実現と運用性向上の両立を成し遂げた。

1984年(昭59)、東北電力は、国内で初めて東新潟火力発電所(新潟県聖籠町)3号系列にコンバインドサイクル発電設備を導入した。同プラントの営業運転開始時の熱効率は約48%だった。火力プラントの運用性向上は、今後の再エネ大量導入に伴う電力需給変動に寄与する。今回開発した先進技術は、火力プラントの一段の運用性向上などへの適用が見込まれている。将来的には、水素ガスタービンや石炭ガス化複合発電などへの運用性向上に活用が期待される。