-

業種・地域から探す

グリーンインフラを活用した持続可能な地域づくり

グリーンインフラとは「社会資本整備、土地利用などのハード・ソフト両面において、自然環境が有する多様な機能(生物の生息・生育の場の提供、良好な景観形成、気温上昇の抑制など)を活用し、持続可能で魅力ある国土づくりや地域づくりを進めるもの」とされ、さまざまな社会課題を解決する実践策として着目されている。清水建設が取り組む「グリーンインフラ+(PLUS)」は、自然生態系の保全・回復を強化しつつ、豊かな自然の恵みをまち・地域に還元することを重視した理念・実践を総称するコンセプト。グリーンインフラ+の代表事例として「八ツ掘のしみず谷津」の活動を紹介する。

清水建設のグリーンインフラの取り組み

当社は山間部から都市域にいたるまで、グリーンインフラ+をコンセプトにさまざまな活動に取り組んできた。例えば、道路を横断する吊り橋を設けて樹上性小動物の移動経路を確保する「アニマルパスウェイ」、未利用材やマツクイムシ被害木を原料とする「信州ウッドパワー・信州ウッドチップ」、レインガーデンを核とする生態系拠点を創出した都市郊外の大規模物流施設「S・LOGI新座West」、在来種を中心とした植栽空間に多様な休憩施設を設けて都市における人と自然のつながりを見つめた「G-BASE田町」などがある。

八ツ掘のしみず谷津

-

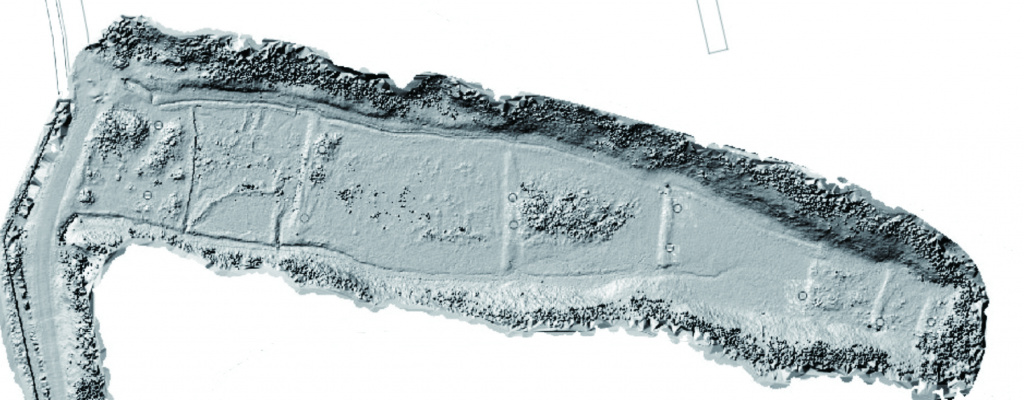

3次元スキャンでの点群データ -

重機を使わず人力で整備・調査をする -

「ワクワク秘密基地プロジェクト」での作業の様子 -

「八ツ掘のしみず谷津」での活動の前(上)後(下)

今回は郊外農村部における活動として「八ツ掘のしみず谷津」について紹介する。

八ツ掘のしみず谷津は千葉県富里市にあり、印旛沼水系の最上流部に位置する。下総台地の辺縁にある侵食谷で、幅約10-30メートル、奥行き約140メートル程度の小さな谷津である。1980年代までは水田であったものの、効率的な機械農業に向かないことや営農者の高齢化などにより放棄され、湿地環境が樹林化していた。畝(うね)の崩壊などにより湧水が一定貯留されなくなることで乾燥化が進行し、ササや竹類の侵入に代表される植生の変化が生じ、明るい水辺環境を好む動植物のハビタットを提供できなくなっていた。

当社は、地域の民間非営利団体(NPO)や市民団体、国立環境研究所、東邦大学、富里市らと連携・協働し、この谷津のグリーンインフラとしての機能回復を図り、さらに新たな技術や視点を持ち込むことで、旧来の稲作に代わる「人と自然の持続的なかかわり」を模索している。

活動は2021年6月から本格化させ、おおむね月に1回の頻度でササや竹類の伐採、水路や畝の再整備といった物理的な手入れを行うほか、水質調査や動植物調査、環境DNA技術を用いたモニタリング、ウエザーステーションや遠隔カメラ、3次元スキャンでの点群データ収集・モデル化などの新技術の活用を行っている。

当社はこうした活動を、重機を使用せず人力で行っており、「北総クルベジ」プロジェクトにおいて伐採した植物発生材はバイオ炭に加工して畑で活用してもらうなど、カーボンネガティブな取り組みとなっている。

また八ツ掘のしみず谷津をフィールドとして、多様な参加者がそれぞれの活用を実験的に模索している「リビングラボ」となっていることも、大きな特徴である。

例えば、新たな学びのオンライン教育プラットフォームを展開するイノビオットと連携し、「ワクワク秘密基地プロジェクト」を行った。選出された小学生の会員が谷津での秘密基地づくりを実際に行い、その過程や経験を他の会員にオンラインでプレゼンテーションするというものである。できあがった秘密基地は竹を主材に、小屋やベンチ、迷路など自由な発想と好奇心にあふれるものであった。

プレゼンを視聴した9割以上の子どもが近くにある場合には谷津へ行ってみたいと回答するなど、こうした方法の自然への関心喚起に大きな可能性が期待された。

2シーズン目となる22年には、明るい水辺環境の創出はほぼ概成し、湿潤で日当たりの良い立地を好むシャジクモ、キクモなどの水生植物や、開放的な浅い止水域を好む水生カメムシ類(コミズムシ属やマツモムシなど)やトンボ類(シオカラトンボ)の繁殖および水生コウチュウ類(コシマゲンゴロウやコガムシなど)の生息が確認された。

また、水田や土水路を産卵場所として利用するヘイケボタルも生息していた。樹上性両生類のシュレーゲルアオガエル、ニホンアマガエルおよび地上性のアズマヒキガエルの繁殖が確認され、これらのカエル類は繁殖期以外でも湿地内やその周辺を利用していた。

一方、遠隔カメラによる観測により、鳥類では、樹林と湿地を含む複合生態系を代表する種であるサシバをはじめ、カラス属、キジ、オシドリ、アオサギ、ダイサギ、チュウサギなどが観察され、いずれも採餌や休息の場として湿地を利用していた。また哺乳類では、侵略的外来種であるアライグマも確認され、今後のモニタリングや管理の必要性が示唆された。

こうした生態系の反応もさることながら、人文方面でも進展があった。22年は富里市が市制20周年ということで記念祭が行われたが、我々も伐採した竹を使った水鉄砲づくりワークショップなどで参加し、地域の一員として認知が進んだ。

また「関東・水と緑のネットワーク」の拠点として選定されたこともあり、同様の活動をおこなっている他団体が視察に来られ意見交換をする機会にも恵まれた。

こうして着実に取り組みを進めてきた中で強く感じることは、純粋に楽しいと言うことである。地域の方たちをはじめとするさまざまな人と交流や、自分の行いが直接的に反映され少しずつ確実に広がっていくこと、頭の中の屁理屈を実践できる場があること。まさに大きな遊び場である。

グリーンインフラとは文字通り緑の社会資本であり、グレーなインフラがそうであるように我々が生活する上でなくてはならないサービスを提供するものである。地球の持続可能性の土台、人間の安全保障の根幹としての自然資本である。グレーなインフラによってありがたいことに冬に凍死することもなく飢饉(ききん)で餓死することもない、はるかに安定した生活を送れるようになった一方で、我々の持つ自然改変の力も強大になっている。

ここ数年の自然資本をとりまく急激な状況変化は、センシングやモニタリング技術の発達によるところが大きいと感じている。すなわち、これまで不明瞭であった事象を捉えることができるようになり、自然の持つ効能の可視化や定量化が少しずつ進んだのではないか。

逆を言えば、今の我々にも見えていないこともまた多くあり、将来の可能性を安易に損なってはいけないという謙虚さが求められるのではないか。

昨年末に生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)が終わり、30年までの新たな行動目標が採択された。生物多様性の回復に向けて、企業に求められる役割と責任はこれまで以上に大きなものとなっている。直接自然に触る建設業に身を置くものとして、ネイチャーポジティブという壮大なゴールに向けて改めて気を引き締めて取り組んでいきたい。

【執筆者】清水建設 環境経営推進室 グリーンインフラ推進部 主査 小谷 洋史