-

業種・地域から探す

国内におけるポンプの生産金額

-

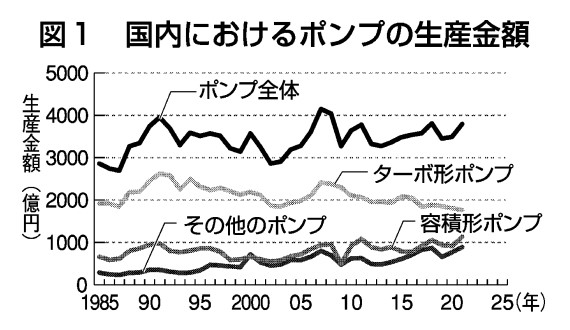

図1 国内におけるポンプの生産金額

まず、ポンプの生産について見てみよう。経済産業省はホームページに、国内におけるポンプ型式別の生産金額および生産台数のデータを公表している。生産金額は販売金額とほぼ同じである。このデータを使って、1985年から年別の生産金額の推移を図1に示す。生産金額は3000億円から4000億円の間で停滞している。一方、ポンプ全体の生産台数は、おおむね600万台で推移してきて、最近の10年間は400万台に落ち込んでいる。

それでは、世界ではどうだろうか。市場シェアや世界の主要企業の概要などを公開しているプラットフォーム「ディールラボ」によると、「調査会社のグランビューリサーチによれば、産業用ポンプ業界の世界の市場規模は、2020年は602億ドル、21年は616億ドルであり、30年にかけて年平均4・9%の成長を見込んでいる」としている。

日本国内の生産金額は停滞しているが、世界で見るとまだ成長傾向にあることは心強い。

ポンプの技術的課題と経営的課題

-

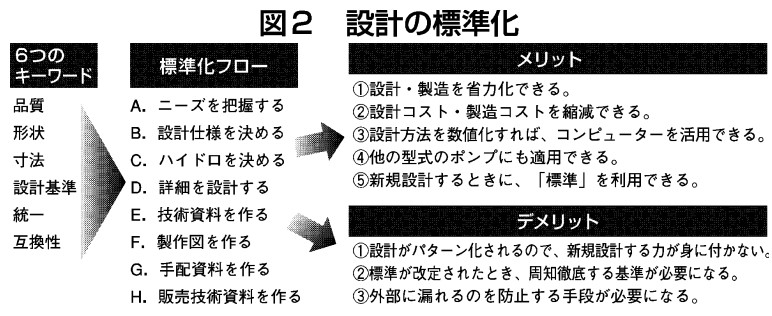

図2 設計の標準化

ポンプの技術的課題として、信頼性向上、高効率化、省エネルギー化、保守管理の簡便化、大型化、小型化、高速化、低コスト化などを挙げることができる。

技術的課題と切り離せないのが、経営的課題である。経営的課題として、後継者の不足、競争の激化、技術者不足、技術の伝承の難しさ、人件費の負担増、従業員の高齢化、設備の老朽化、為替レートの変動、電力需給リスクなどが挙げられる。

ポンプメーカーは海外での製造、海外からの部品調達、コンピューターの導入による生産管理の効率化、数値流体力学などを利用した高効率化、高速による小型化、製造コスト低減のための要素開発、製造技術開発などを実現しながら現在に至っている。ポンプメーカーはいろいろな課題を抱えながらも、日々絶え間ない努力をして、生産金額を安定させてきたのである。

設計を担う技術者は、日常、ポンプの設計・改良をはじめ、自社の営業からの問い合わせ、顧客からの問い合わせ、時には突然発生したトラブルの解決に当たるなど、大変忙しい。ポンプメーカーが発展していくための一つとして、標準化を達成して、設計を担う技術者の時間的な余裕を生み出すことが重要であると筆者は考えている。設計の標準化の例を図2に示す。

ポンプの将来展望

地球環境問題が深刻化する中で、社会情勢の変化も伴って、エネルギー問題が日々報道されている。ポンプは世界の電気エネルギー需要の20%を占めているとされる。そしてカーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)は、ポンプ業界でも避けて通れない課題である。

ポンプはポンプ効率を向上させることによって、ある程度の省エネルギーを達成できる。しかし、ポンプ効率を支配するケーシングおよび羽根車の幾何形状を最適にしてポンプ効率を向上させることは、もはや限界にきている。

そこで、ISO14414という国際規格が参考になる。この規格は最適なエネルギー効率、最大のCO2削減、最適な設備投資回収時間のためのポンプの購入・保守および設計に関する基本的な情報とガイダンスを提供している。つまりポンプ単体で効率を上げるのではなく、ポンプを使用したシステム全体でエネルギー使用を最適化することを目指している。

この規格をじっくりと読んでみると、なんとも示唆に富む。要点は次のとおりである。

①必要以上に大きなポンプを選定しない。

②使っているポンプの能力が過大なとき、インバーターを活用する。

③配管系に無駄がないかを確認する。

④メンテナンスの容易さを考慮する。

ポンプ技術者だけでなく、ポンプを使った設備を設計する技術者にとっても参考になる。機会があれば、ぜひ読んでいただきたい。

【執筆者】

外山技術士事務所 所長 外山 幸雄