-

業種・地域から探す

モノづくりの高付加価値化 支える

モノづくりの高付加価値化 支える

-

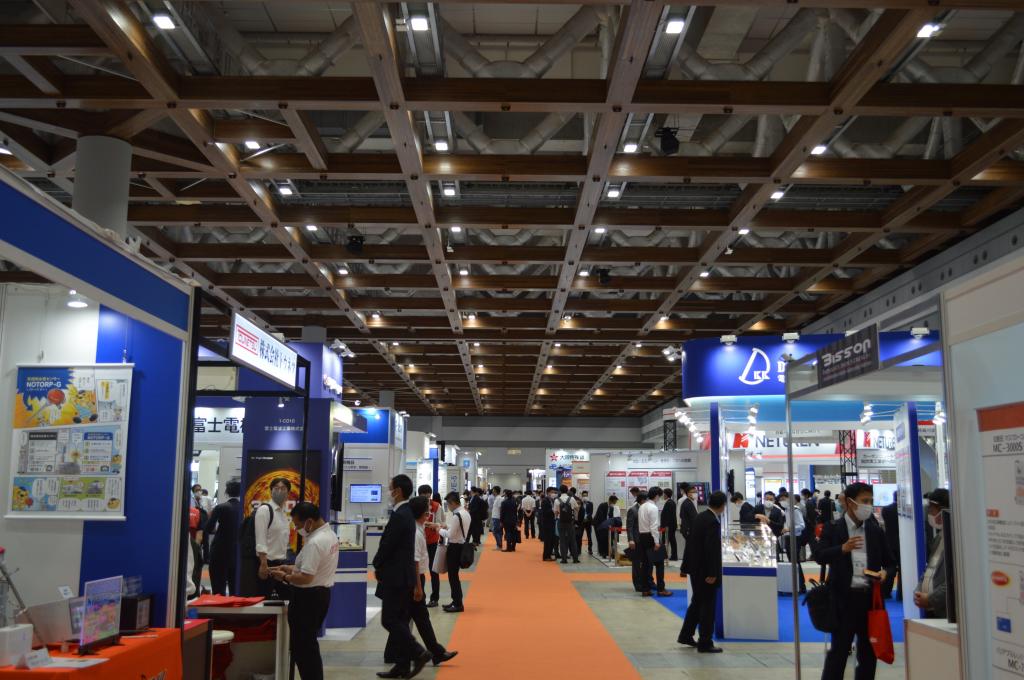

「サーモテック2022」では、脱炭素に向けた最新の熱技術が紹介された(2022年6月)

日本の工業炉は主に鉄鋼や機械、電機・電子、自動車、化学および環境関連産業の分野などで幅広く利用されている。

工業炉は加熱方式によって石炭、重油、天然ガスなどの燃料源を用いる燃焼炉と電気を用いる電気炉に分けられる。

燃焼炉の加熱方式は火炎、燃焼生成ガスの放射が材料に触れながら加熱する「直接加熱方式」と、マッフル、ラジアントチューブなどの隔壁を設けて材料を火炎や燃焼生成ガスに触れさせない「間接加熱方式」に分類される。間接加熱方式は材料の表面が火炎や燃焼生成ガスの影響を受けないため、光輝熱処理、浸炭などの雰囲気処理に適している。

電気炉は金属やセラミックス、ガラスの溶解、焼成のほか、自動車部品やエンジン部品などの硬度を上げる熱処理に用いられる。電気ヒーターで加熱するため、精緻な温度制御が可能で、炉の省スペース化や静音化にもつながる。

電気炉の中でも真空炉は真空ポンプで炉内を真空に近い無酸化状態にし、電気ヒーターで炉内を約200度―2000度Cに加熱する。加工対象物(ワーク)の表面に付着した油や酸化被膜を除去できる。

ステンレスやチタンなどのワークへの光輝性の付与をはじめ、高濃度の炭素を浸透させて表面強度や靱(じん)性などを高める真空浸炭、焼き入れ、焼き戻し、ロウ付けなどの熱処理・加熱加工でモノづくりの高付加価値化を支えている。

IoT活用 進む

近年、工業炉は温度センサーや制御機器などを用いてデータを収集するなど、IoTの活用が進んでいる。稼働状況や電力使用状況の可視化により、エネルギーの高効率化につなげている。

データ収集は稼働状況の監視だけでなく、メンテナンスの観点からもさまざまなメリットがある。熱処理炉は異常が発生すると温度を下げて修繕作業を行うため、数日間稼働できなくなることがある。IoTの活用によって部品の交換時期を予測することで突然の稼働停止による時間のロスやワークの損失を防ぐことが可能になる。

IoTの活用は稼働状況の可視化や予知保全に加え、エネルギー使用量などを把握することで、脱炭素化に向けた課題解決に貢献する。

スコープ3 視野に

-

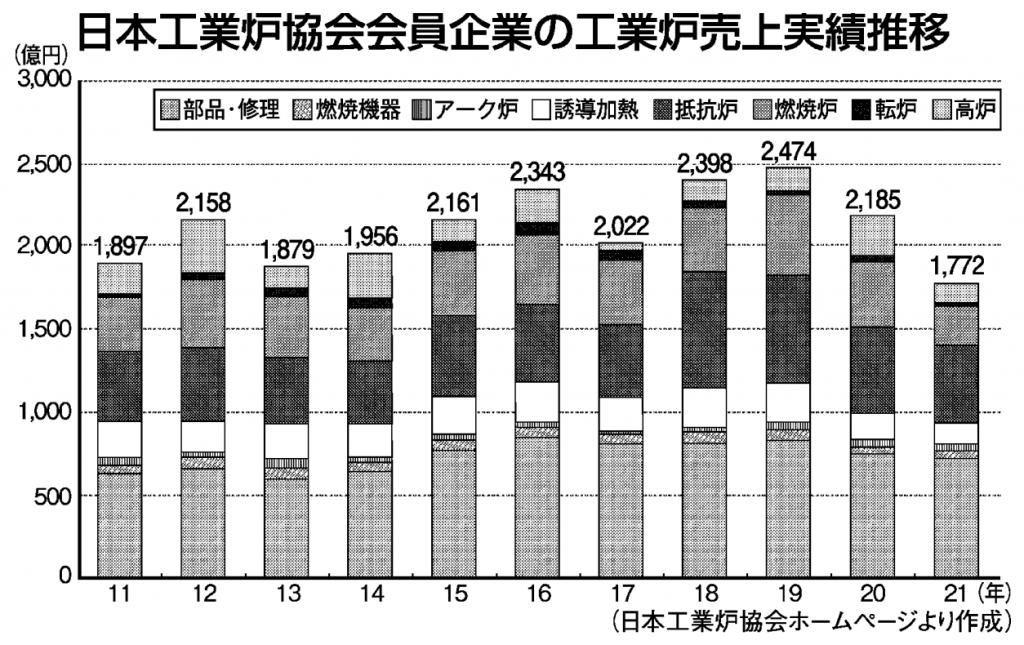

(日本工業炉協会ホームページより作成)

22年4月からプライム市場上場企業には気候変動関連の情報公開が求められている。温室効果ガス排出量の情報はサプライチェーン(供給網)を含む「Scope(スコープ)3」の基準が推奨され、取引先に脱炭素を働きかける動きが強まる。

こうした中、工業炉業界も脱炭素への対応を進める。燃焼炉の水素やアンモニアへの燃料転換に向け、業界を挙げて実用化に取り組む。

各社はガスと水素を段階的に切り替えられる混焼バーナーや、アンモニアを安定燃焼させる技術などの開発を急ぐ。

水素やアンモニアはその特性上、工業炉など産業分野での活用が見込まれる。政府は燃焼技術の開発支援やインフラの整備などを通じて、脱炭素燃料の社会実装を加速させる。

ごあいさつ 日本工業炉協会 会長 髙橋 愼一氏

-

日本工業炉協会 会長 髙橋 愼一氏

新年明けましておめでとうございます。皆さまにおかれましては、健やかに新しい年をお迎えのこととお喜び申し上げます。

過去2年間は新型コロナウイルス感染症一色の世界でしたが、今年はコロナとの共生を模索する年になりそうです。このような中、当協会におきましては昨年6月にアジア最大規模の工業炉・関連機器の展示会である「サーモテック2022」を無事開催し、工業炉・関連機器メーカー137社および13団体に出展いただき、大盛況のうちに終了いたしました。

従来の延長線上にない新技術、革新的なアイデアも多数披露され、カーボンニュートラルを見据えたサステナブル社会実現に向けた動きは着実に進んでいると感じました。当業界におきましても、水素燃料・アンモニア燃料・合成燃料などの新エネルギー利用に関する技術開発、工業炉の効率化・省エネルギーそして廃熱利用などさまざまな取り組みが行われています。ここでの取り組みが分水嶺(れい)となって、今後それぞれ具体的な方向性が出てくるのではないかと思っています。

世界に目を転じますと、昨年はロシアによるウクライナ侵攻や中国の習近平国家主席による3期目の最高指導部発足、第27回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP27)など、今後の世界を考えるうえで目が離せない出来事がたくさんありました。

これらの出来事を通じて、サステナブル社会の実現にはさまざまな障害があっても、また予期せぬ事態が発生しても、方向性を見定めて継続して課題に取り組み続ける強い信念と意志が不可欠だということを改めて感じました。

卯年(うどし)は大きな飛躍や向上を図る年と言われています。皆さまと共に方向性を見定めて、物事を前に進めていく協会を目指したいと思っております。