-

業種・地域から探す

サステナブル社会 欠かせない紙・板紙

近代製紙業150年

-

渋沢栄一ゆかりの旧抄紙会社 誕生から2月で150周年。(「洋紙発祥の碑」=JR・東京メトロ王子駅前)

今年は近代資本主義の父、渋沢栄一による東京・王子での「抄紙会社」の設立から150年を迎える。

日本製紙連合会の加来正年会長は紙・パルプ産業について「常に時代の要請に応え、循環資源である木材からさまざまな紙・板紙製品を開発し、社会や文化の発展に貢献してきた。今後サステナブルな社会を目指す中、社会的役割はますます重要になる」としている。

印刷・情報用紙などは人口減少やデジタル化の進行に伴い、量的には縮小傾向にあるものの、技術・商品開発や環境対応など質的な紙の進化には目覚ましいものがある。

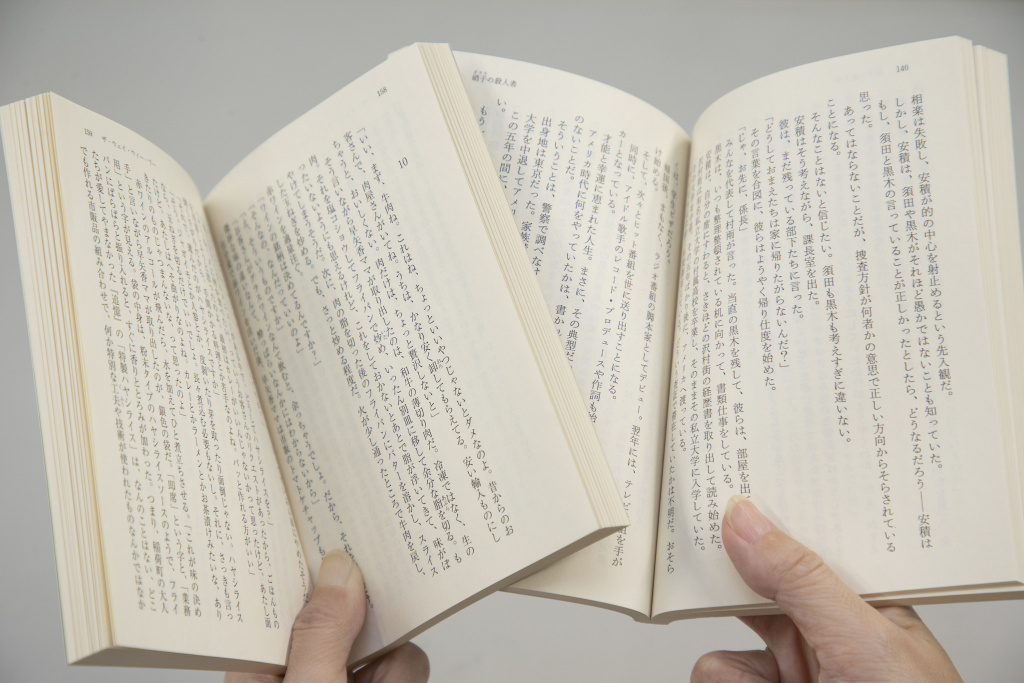

王子製紙/共通文庫用紙-続々採用

-

出版各社に広がっている王子共通文庫用紙

王子製紙が開発した「王子共通文庫用紙」は、採用実績を持つ出版社が8社を超す。22年初めに角川春樹事務所、河出書房新社、筑摩書房、中央公論新社で始まったのに続き、光文社、東京創元社、早川書房、PHP研究所などに広がっている。デジタル化が進む中で、製紙会社と出版社双方で安定供給・調達に向けた連携が進む。

最初は中央公論新社が19年ごろ王子製紙に持ちかけ、関係各社との協議や試作、品質試験を重ねた。用紙の色はクリームに近い白で、厚みはほぼ中間帯。22年2月以降の新刊向けに供給を始めた。

文庫本は“出版社の顔”。刊行点数が多い老舗出版社では色味や手触りが異なる独自用紙を発注しているが、共通用紙は製紙会社にとっても機械稼働率の向上、在庫リスク削減などメリットが少なくない。

日本製紙/抄き込んだ抗ウイルス紙

-

日本製紙の「npi抗ウイルス紙」

日本製紙は衛生意識の高まりに対応し、紙本体に抗ウイルス性能を持たせた印刷用紙「npi抗ウイルス紙」を開発し、発売した。表面に機能を塗布するのと違って、抗菌製品技術協議会の「SIAA抗ウイルス加工」認証を抄き込みタイプでは初めて取得した。

コロナ禍の20年春に開発に着手し、22年10月には京都府立医科大学との共同研究で新型コロナウイルスへの抗ウイルス効果を確認した。すでに卓上カレンダーや紙ハンガーに採用された実績があり、ある企業からは現在、名刺用にニーズがある。日本製紙はオフィス用のノートや封筒向けなどを含め年1億円の売り上げを目指す。

製造の上流段階で機能性金属イオンを担持した新素材の変性セルロースをパルプに混ぜ合わせて、高い抗ウイルス性を実現した。

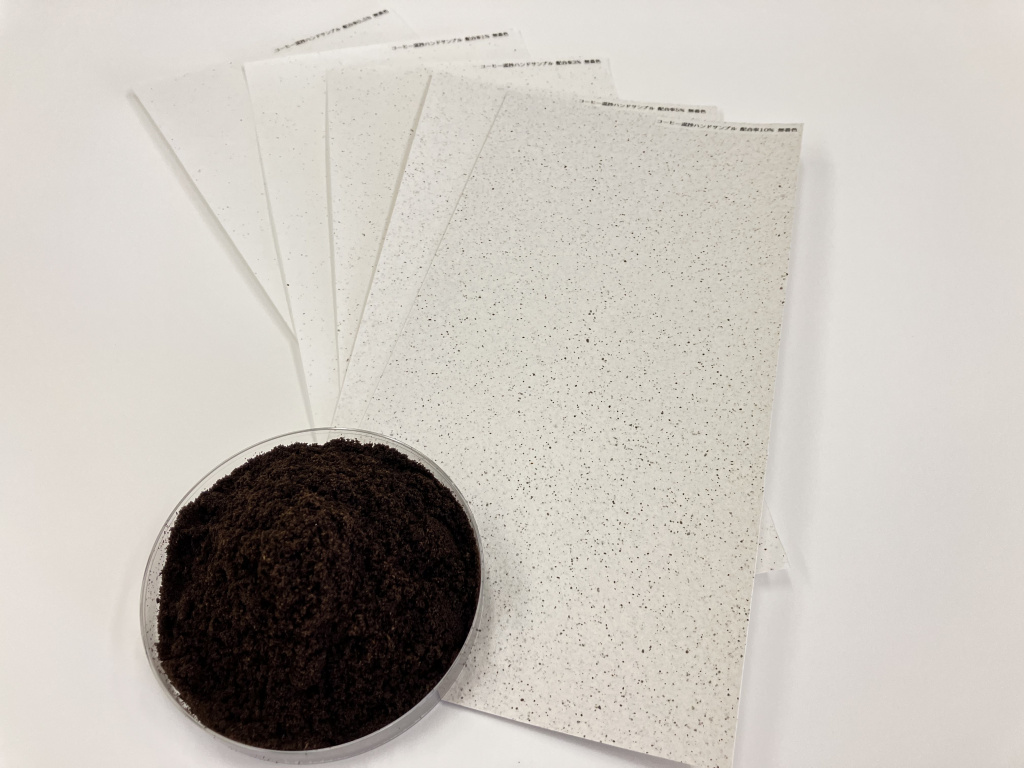

大王製紙/混抄紙ビジネス立ち上げ

-

大王製紙がコーヒーメーカーと組んで検討中の混抄紙(サンプル)

大王製紙は22年秋、食品残渣(ざんさ)などを紙の原料として、名刺や包装紙に再利用する混抄紙循環サービス「Rems(リムス)」を立ち上げた。

コーヒーかすやモルトかすなどが生じる食品・飲料メーカーや、アパレルメーカーなど二十数社から問い合わせがあり、コーヒーメーカーなどにサンプルを提示している。販売目標は22年度に20トン、23年度に80トン。年5社、23年度以降は20社以上の契約を目指す。

企業から残渣の提供を受け、紙原料のパルプと混ぜる。残渣の配合率は種類や最終製品に応じ1ー10%程度。混抄紙の完成後は顧客が指定する印刷・紙器会社に納め、印刷・加工し最終製品にする。

仕様決定から完成までは3カ月程度要する。顧客は独特の風合いの包装紙などに「配合物」「配合率」を記した認証ラベルを貼る。

識者の目/紙の復権ー新創刊も 江戸川大学教授・本田悟氏

印刷・情報用紙の需要が先細りする中、出版社の編集者出身の本多悟江戸川大学教授(出版論)は「紙が持つ肌触りや温かみが再評価される可能性がある」と、洋紙の未来に期待する。

「現に電子書籍全盛の米国で紙媒体が復活し、国内でも“紙へのこだわり”をコンセプトとした文芸誌が創刊され、版を重ねているのは新たな潮流」と説明する。

共通用紙の採用については「文庫本は紙の本全般が縮小しても、安定した売り上げが見込める基盤的な商品。安定調達と経費抑制の観点で、関係者の思惑が一致した取り組みだ」とし、出版界の新たな動きの一つととらえている。