-

業種・地域から探す

知財ミックス戦略で積極活用

意匠・商標の伝える力

一つの製品やサービスを複数の知的財産権(特許権、意匠権、商標権)で多面的に保護する知財ミックス戦略の考えが広まり、企画・開発から販売に至るまでに複数の知的財産権が取得されることも珍しくなくなった。一般に、製品・サービスの企画・開発の場面では、特許権がその機能や効果に直結するため重要視される。しかし、知的財産権の活用による企業活動の後押しには、意匠権・商標権の活用がカギとなる。ここでは、意匠権・商標権の役割と知財ミックス戦略における活用方法を紹介する。

デザイン保護活発に

-

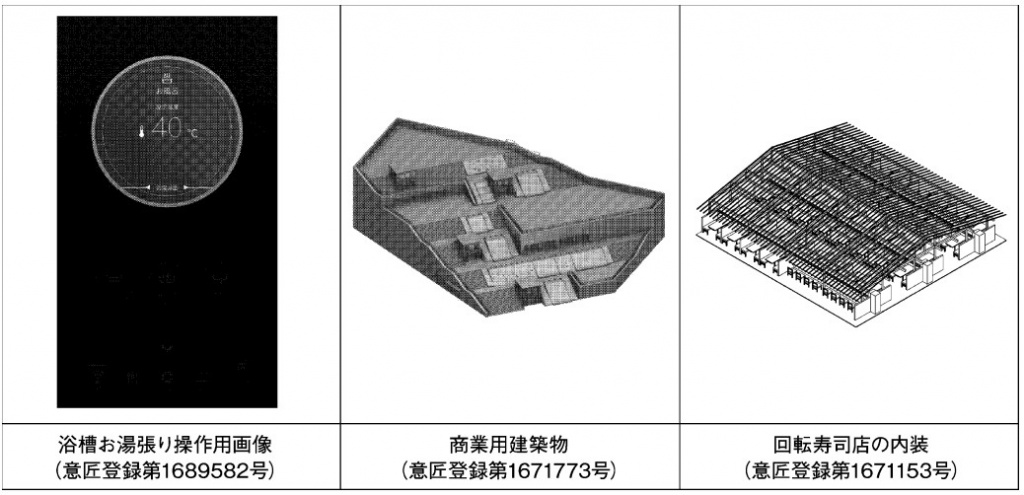

図1 アプリ画面・建築物・内装の意匠登録の例

-

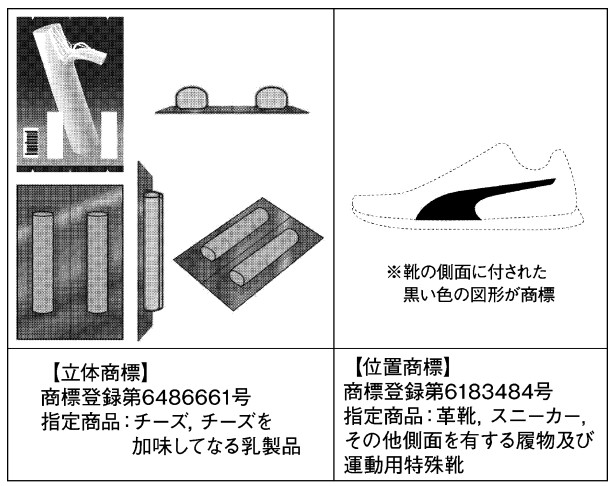

図2 ブランドを示す目印として機能する要素を商標登録した例

特許権は技術的な思想である発明を独占する権利だ。発明は従来製品が抱える課題(使い勝手や効果などの問題点)を解決するためのアイデアである。それゆえ、特許権は新しい製品の機能や効果を支える骨格ともいえる権利だ。

意匠権は創作されたデザインを独占する権利で、企業が独自に生み出したデザインを他社の模倣から守る。意匠権で保護できるデザインは物のデザインに限られず、画像や建築物、内装のデザインも対象だ。

最近では、アプリ画面や建築物・内装のデザインが意匠登録される事例も増えており、ユーザーインターフェースやユーザーエクスペリエンスと密接に関わるデザインの保護が活発になってきた(図1)。

商標権は自社商品・サービスを示す目印を独占的に使用できる権利だ。商標とは自社の商品やサービスと他社の商品やサービスとを区別するための目印をいい、商標権は商標を通じて認識される企業のブランドを守る。

商標権で保護できる目印は、伝統的には会社名や商品名などの文字や、ロゴマークなどの図形であったが、今日では立体的形状や音、色彩、文字や図形の動き・位置なども含まれる。最近では、文字や図形以外にもブランドを示す目印として機能する要素の権利化の試みが増加している(図2)。

「伝える」ツール

-

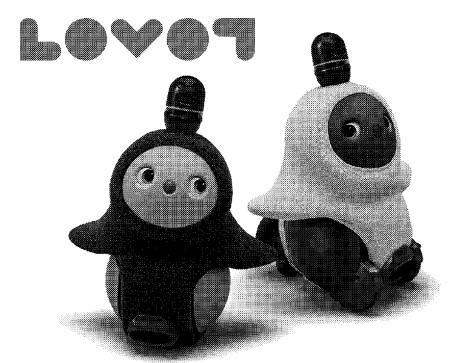

図3 知財ミックスの戦略の好例「LOVOT」

製品やサービスの機能・効果は発明と表裏一体であることが多く、特許権で保護され得る。ただ、そのような発明は技術的な思想であるため、必ずしも製品やサービスを見て分かるものではない。

一方、製品やサービスの機能や効果を形あるものとして伝えるのが意匠(デザイン)であり、その機能や効果を有する製品・サービスを人の記憶に残す目印が商標である。

いわば、技術的思想である発明をデザインで分かりやすく伝え、また、そのような製品・サービスに対する認識を目印と結び付けて伝えるといった、“伝える力”を発揮するのが意匠(デザイン)や商標の役割ということだ。そして、デザインを保護するのが意匠権、商標を保護するのが商標権だ。

このように、知財ミックス戦略においては、意匠権と商標権は、保護対象こそ異なるものの、特許権との関係では、取引先や消費者に「伝える」ツールという点で共通した考えで捉えることが可能だ。

意匠権や商標権を「伝える」ツールとして、知財ミックス戦略において活用している例として、GROOVE X株式会社のLOVOT(らぼっと)がある。

LOVOTは生き物のように振る舞うロボットだ。ペットのように、一緒に暮らしてかわいがることで、顔を覚えて懐く。掃除ロボットや接客ロボットのように直接何かの役に立つわけではなく、“癒やし”を提供するペットと同じような存在だ(図3)。

特許で発明を守り、デザインとネーミングで消費者に伝える

-

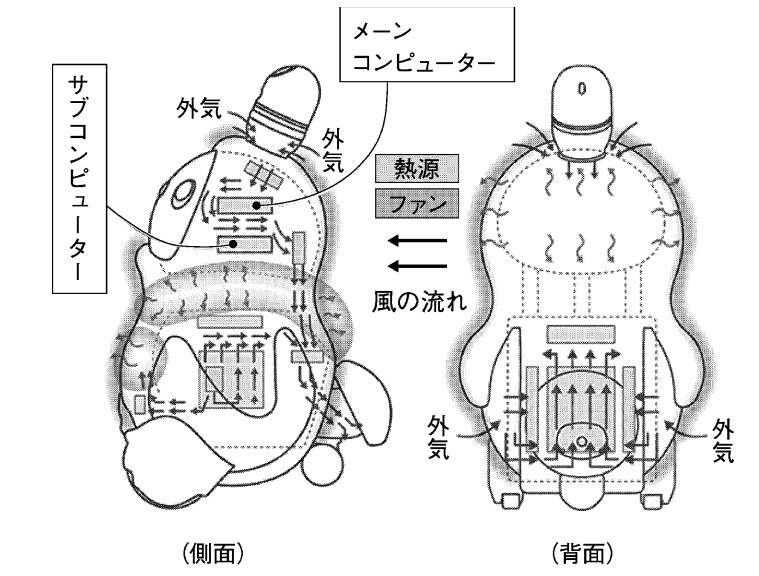

図4 温かさ実現のための概念

-

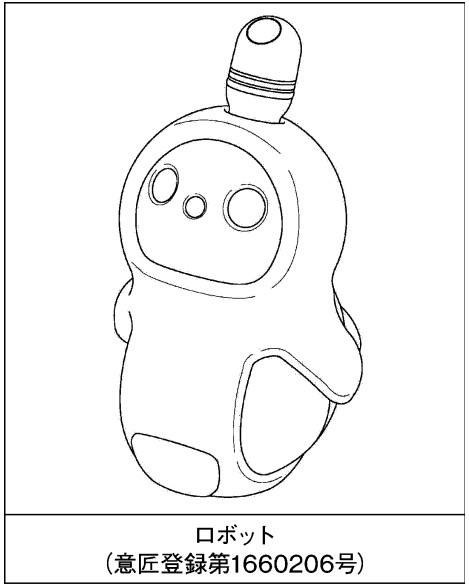

図5 意匠登録の実例

LOVOTにはカメラやマイクのほか、50を超えるセンサーが用いられている。それらから入力される情報を機械学習技術で処理することで、LOVOTはリアルタイムの反応や動きを生み出す。また、生き物のような温かさを実現するため、熱源とファンの関係にも独自の技術が用いられている(図4)。

このようなロボットの機能や効果を実現する技術は発明であり、それを保護するのが特許権である。GROOVE Xはロボットに関連する発明を国内外合わせて150件以上特許出願している。

一方で、そのようなロボットの機能・特徴を分かりやすく体現しているのがデザインだ。LOVOTのデザインは、動物ではなく、また、男女もない。二頭身の丸みを帯びた形で、思わず抱っこしたくなるような容姿だ。この中に、多くのセンサーやコンピューターが内蔵され、特許技術が用いられていることなど、一見分からない(図5)。

このようなデザインを採用することで、“癒やしを提供する”という製品の特徴を分かりやすく消費者に伝えている。LOVOTを利用する消費者にとっては、その見た目や動きの愛くるしさこそが購入に至る大きな要素となるため、技術的な側面よりも、そのデザインを消費者に訴求することは理にかなった戦略といえる。

もちろん、このようなデザインについては意匠登録されている。

また、このロボットを人の記憶に残すために採用されたネーミングが「LOVOT」である。このネーミングは、「LOVE」と「ROBOT」を掛け合わせた造語である。

そして「LOVOT」のロゴは、丸みを帯び、「L」「V」「T」をハートのような同じ形状で表現し、製品デザインともなじむものを採用している。GROOVE Xが伝えたい製品イメージを体現したロゴといえるだろう。

GROOVE Xではこのロゴについて、「ロボット」のほか、関連する商品やサービスについて商標権を取得している。商標権は権利で指定された商品やサービスの範囲にのみ及ぶため、関連ビジネスまで押さえるには「ロボット」のみを指定したのでは十分ではないためだ。

独自で、かつ、分かりやすいネーミングを統一的に使用することで、潜在的な顧客が検索したときに容易に見つけることができ、また、他人とのコミュニケーションで話題にする際にも、LOVOTを間違いなく特定できるようになる。

このように、GROOVE Xは特許権でその製品の機能や効果に直結する発明を保護する一方で、意匠権によってその製品の機能や効果が感得されるデザインを保護し、商標権で製品やサービスと結びつく目印を保護している。知財ミックス戦略において意匠権・商標権を、製品を消費者に「伝える」ツールとしてうまく活用しているといえるだろう。

なお意匠権と商標権は、いずれも、立体的な形状やスマホアプリのアイコン画像、店舗の外観や内装が保護され得る。そのため、保護対象が重複することがあり、意匠権と商標権とをどのように使い分ければよいのか迷うことがある。そのような場合は、対象のデザインそのものを保護したいのか、それともブランドの目印としての側面を保護したいのかにより、使い分ける必要がある。

ただし、権利として登録するには特許庁での審査に通過しなければならず、一概に意匠権・商標権の使い分けを判断できるわけではない。この点については、専門家である弁理士に相談して進めるのも一つの手段だ。

ブランド構築後押し

日本の企業は大企業を除いて、ブランド構築に取り組む割合が少ないといわれている。政府が4月に公表する中小企業白書でも、この点が指摘される見込みだ。このような現状は、とりわけ中小企業にとっては、研究開発の成果物たる製品やサービスを「伝える」ことに投資していく必要があることを物語っている。

そして、「伝える」ことへの投資の過程で意匠権・商標権を取得することは、デザインや商標を安全に使用し、他社の模倣を排除できる点で投資効果を最大化するために必須である。

知財ミックス戦略における意匠権・商標権を取引先や消費者に製品・サービスを「伝える」ツールとして捉えれば、意匠権・商標権は企業やその製品やサービスの知名度向上、最終的には利益向上に貢献する企業の財産となり、ブランド構築の取り組みを後押しすることにつながるだろう。

【執筆者】

Markstone知的財産事務所 代表弁理士 中村祥二