-

業種・地域から探す

ホンダ

世界初のレベル3自動運転システムの実用化

-

モニタリングカメラでドライバーの顔の向きなどをを検知し、システムからの操作要求に対応できるか見守る(イメージ) -

2021年3月4日、国土交通省が形式指定した、一定条件下で自動運転が可能な「レベル3」に相当する車両であるホンダの高級セダン「レジェンド」を発表 -

機能作動時には、ドライバーは視線を前方からそらしカーナビゲーションでDVDを視聴するといった「アイオフ」が可能 -

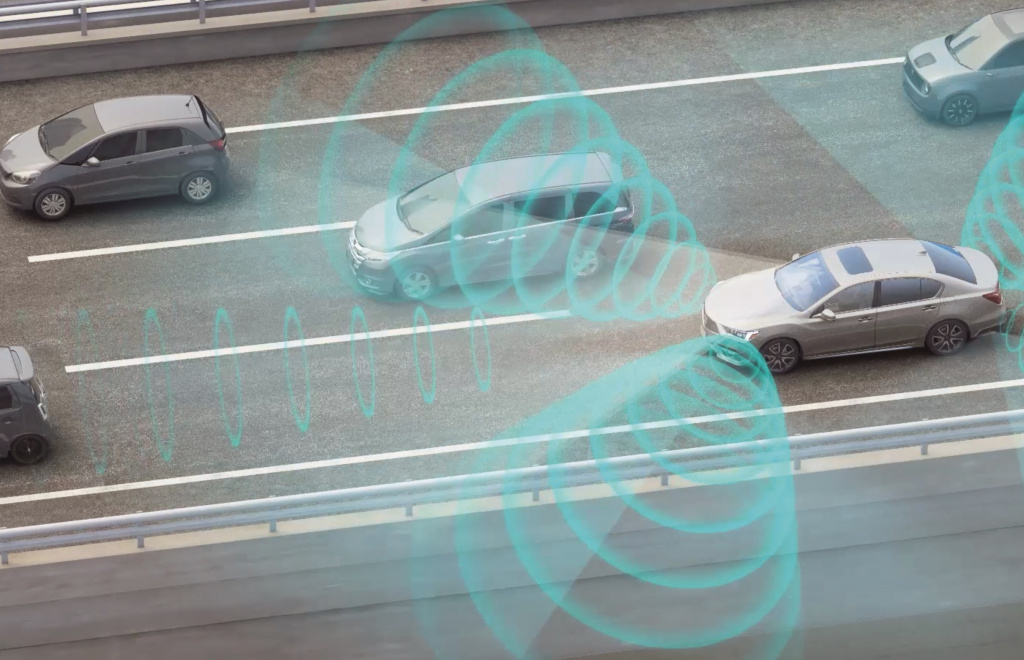

渋滞時に、一定の条件下でドライバーに代わりシステムが周辺を監視しながら運転する(イメージ)

ホンダは、自動運転機能「レベル3」を世界で初めて実用化した。レベル3においてはレベル2以下と違い、運転の主体がドライバーではなくシステムとなる。ホンダが開発した「トラフィックジャムパイロット(渋滞運転機能)」は高速道路での渋滞時など一定の条件下で、ドライバーの代わりにシステムが運転を担う。

同機能作動時にはドライバーは車外の状況から目を離し、カーナビゲーション画面を操作したりDVDを視聴したりといった「アイズオフ」が可能だ。渋滞時に、前方車両などに気を配りながらゆっくりと運転操作を続ける必要がなくなるため、疲労やストレスの軽減につながる。

ホンダは2020年に国土交通省からトラフィックジャムパイロットの型式指定を取得。21年には、同機能を搭載した先進安全運転支援システム「ホンダセンシングエリート」を採用した高級セダン「レジェンド」を発売した。

ホンダは「交通事故ゼロ社会」の実現を目標に掲げている。研究開発グループが自動運転車の量産に向け、本格的に走りだしたのは15年のことだ。

「ヒューマンエラーによる交通事故を減らしたかった」と、ホンダセンシングエリートのシステム開発責任者である本田技術研究所先進技術研究所の加納忠彦チーフエンジニアは振り返る。高速道路で起きる事故の多くはヒューマンエラーが原因で発生している。システムを活用することで、これを回避したいとの発想だ。

開発当時は関連法規などの保安基準や評価方法が定まっていない状況だった。超えるべきハードルがはっきりと見えない中、事故防止に貢献するとともに、システム自身が事故を引き起こすことがないよう、設計にあたっては安全性を徹底的に追求した。

車両の制御に関わるブレーキやステアリング、これらを動かす電源系統は二重で内蔵している。万が一何らかの部品が故障した場合も、安全に停車などができるようにした。

車外の交通状況を把握するため、車両にはレーダーとLiDAR(ライダー)各5点、フロントカメラ2点を搭載。これらのセンサーで得た情報に、高精度3次元地図データ(3Dマップ)や全球測位衛星システム(GNSS)で得た自車位置のデータを電子制御ユニット(ECU)で統合。先行車の車速変化に合わせて車間距離を保ちつつアクセルやブレーキ、ステアリングの操作を行う。

車内には、近赤外線ライトを内蔵したドライバーモニタリングカメラを設置した。ドライバーの顔の向きや目の開閉状況、動作の有無などを検知し、システムの操作要求に対応できるかを見守る。

安全性や信頼性を高めるため、独自の実証プロセスも構築した。実車と大型スクリーンを用いてドライバーの動きを確かめ、現実の世界(リアルワールド)での実験が難しい状況についてはアルゴリズムを組み込んだバーチャルを活用。合計で約1000万通りのシミュレーションを実施。テスト車両で全国の高速道路において約130万キロメートルの走行実験も行った。

これらのデータを分析し開発に反映することで、リスクを排除していった。プロセスを積み重ねた末に、システムを用いることで「高速道路における渋滞中の人身事故を半減できる可能性がある」(加納チーフエンジニア)との結論に至った。

レベル3実用化のカギを握ったのが、緊急時停車支援機能だ。システムがドライバーに操作を要求し、音やディスプレー表示などで警告したにもかかわらず、応じ続けない場合に作動する。ハザードランプやホーンで周囲に注意喚起しながら減速し、路肩などに停車できるようにした。

安全性とともにHMI(ヒューマン・マシン・インターフェース)にも工夫を凝らした。レベル3が作動する際は通知音が鳴り、ハンドルやナビ画面上部、グローブボックスの表示灯が青く点灯。メーター内などにも機能作動を知らせる表示が出る。

システムの運転操作においても、乗員にストレスを与えないため走行の滑らかさなどを重視した。「上手なドライバーのふるまいを意識した。安全だが乗り心地が良くないという状況にはせず、安心してシステムに任せられるようにしたい」(同)との思いが背景にある。

安全に関するリスクも技術面のハードルも高い開発に懸念を示す声はあったが、議論を重ねていった。開発ではホンダのヒト型ロボット「ASIMO(アシモ)」など、自動車以外の部門の知見も活用。他の自動車メーカーや行政との連携も深めた。

加納チーフエンジニアは「オールジャパンで実現した“世界初”だ」と強調する。

レベル3システムの開発で培った要素技術は、ホンダ車に搭載する安全運転支援システムに活用していく考えだ。全ての人が安心して自由に移動できる社会への貢献するという目標に向け、大きな一歩を踏み出した。