-

業種・地域から探す

文部科学大臣賞超高感度振動センサー(MEMS)を用いた漏水検知システムの開発日立製作所

日立製作所

-

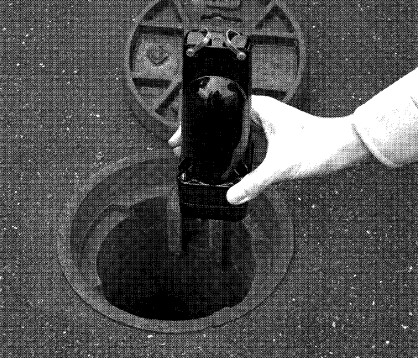

漏水検知センサー -

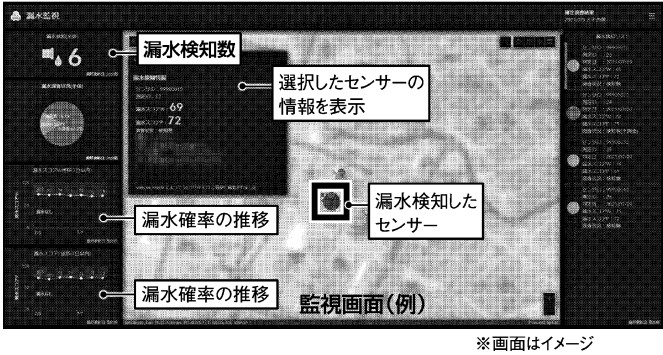

社会インフラ保守プラットフォームによる状態モニタリング -

漏水検知サービス -

従来の漏水調査

日立製作所は無線一体型の高感度微小電気機械システム(MEMS)振動センサーによる漏水検知システムで、世界の水問題の解決に貢献する。近年、高度経済成長期に敷設された水道管の老朽化が深刻になり、破損による冠水や道路陥没事故が多発する。海外でも老朽配管の漏水で水道水が消失し、細菌混入・水質劣化で多くの健康被害が報告される。

2016年に研究開発に着手した漏水検知システムは、地中の水道管にセンサーを設置し、漏水独特の振動を検知することで遠隔監視が可能になる。もともと研究所で地下資源探査用などを想定して開発中だった超高精度な振動センサー技術を応用した。漏水の連続的な振動の波形と、車両や工事、人の歩行などから出る非連続の波形を区別して漏水を検知する。

公共システム事業部・公共基盤ソリューション本部の竹島昌弘担当本部長は、「水道局に現状抱えている課題をうかがった際に、高度経済成長期に敷設された水道管の劣化が進んでいるが、更新が追い付かず劣化率が上昇している。その結果、水道管の劣化に起因する漏水も徐々に増えつつある。現状、漏水は専門の会社に数年周期で調査を委託しているが、音聴棒といった特殊な器具を用いて熟練者が自身の耳で直接、漏水を調査・発見している。この作業は非常に熟練を要し、技術者数も減少傾向にある。そうした背景を踏まえ、水道局から漏水を検知できるセンサーの依頼を頂き、検討を進めることとなった」と開発経緯を明かす。

システムを支える振動センサーの開発は苦労の連続だった。センサーによる漏水検知という発想自体は昔からあるが、浄化槽や自動販売機、電車、人の歩行音など、街中には振動があふれており、その“ノイズ”がセンサーの誤検知を招く恐れがある。

最初は実績のないセンサーの実証の受け入れ先がなく、自社で専用の実験場をつくった。「茨城の空いている土地をお借りして、片道100メートル、折り返しで200メートルの実際の水道管を敷設し、専用車両で水圧をかけ、実際に漏水を起こし、漏水の振動波形の解析を行ない、漏水というものを理解していった」と竹島担当本部長は当時を思い出す。

大きな転機は16年の熊本地震だった。竹島担当本部長は「ある程度(技術の)めどがたった?年ごろ、熊本市で16年に発生した熊本大地震の際に多くの漏水が発生して課題となっていたことを知った。そして、熊本市に実証を申し入れた」と明かす。

18年3月から多くの水道管亀裂を経験した熊本市で実証実験を始めたが、やはり誤検知が発生してしまった。「しかし、ここで諦めることなく、よく誤検知をしてしまう自販機などの疑似振動のデータを市内の各地で収集し、研究所で漏水とそれ以外の振動の違いを一から解析し、漏水を見つけ出すアルゴリズムを開発した」と竹島担当本部長はブレークスルーを振り返る。結果、90%以上の検知率を確認できた。

さらなる技術開発の方向性について、竹島担当本部長は、「現状は、センサーから片側150メートル(両方で300メートル)程度の範囲での漏水の可能性を検知するまでだが、今後、振動の解析手法やそのほかの技術との組み合わせなどにより漏水点の推定を行うようなことを検討していきたい。さらに、漏水の発生データとそれ以外のデータを組み合わせることにより、長期修繕計画の精緻化など、管路管理全般へのサービス領域の拡大などにも繋げていければと考えている」と現状で足踏みするつもりはないようだ。

また、今後は漏水遠隔監視サービスの全国展開を目指す。竹島担当本部長は「まずは、全国の水道局に対して、このセンサーの導入を進めていきたい。特に、大規模漏水が発生した際の影響が大きい中心市街地などで効果を発揮するものを考えている。一般的に中心市街地はノイズ源が多く、漏水の発見も混乱と言われいていることから弊社のセンサーの優位性を生かすことができる。老朽化した工場への展開も検討している。工場では設備のノイズがあり漏水の発見が困難な一方、大規模漏水は工場の稼働にも影響を与えることから一定のニーズがある。さらに貴重な水資源を漏水させているという環境面からも対策の意識が高まってきている」と期待を寄せる。

すでに熊本市以外に、21年から福岡市でも実証実験を始めた。

漏水検知システムの海外展開も狙う。「欧米などの先進国では国内よりも管路の老朽化が進んでおり、漏水がより深刻な課題となっている国々が多い」と竹島担当本部長の夢は膨らむ一方だ。

日立製作所は地球規模の社会的課題をITとOT(制御・運用技術)、プロダクトで解決する社会イノベーション事業で世界トップを目指す。水インフラを整備し、地域における水貯留・運搬のインフラの整備・維持管理・運営を円滑に行うための投資、衛生面・環境面で安全な水を供給するための社会システムの充実を図ることが日立のパーパス(存在意義)の一つといえる。