-

業種・地域から探す

76回目を迎える インド独立記念日

-

インド国旗 -

印日国交樹立70周年ロゴ -

インド大統領/ドラウパディ・ムルム -

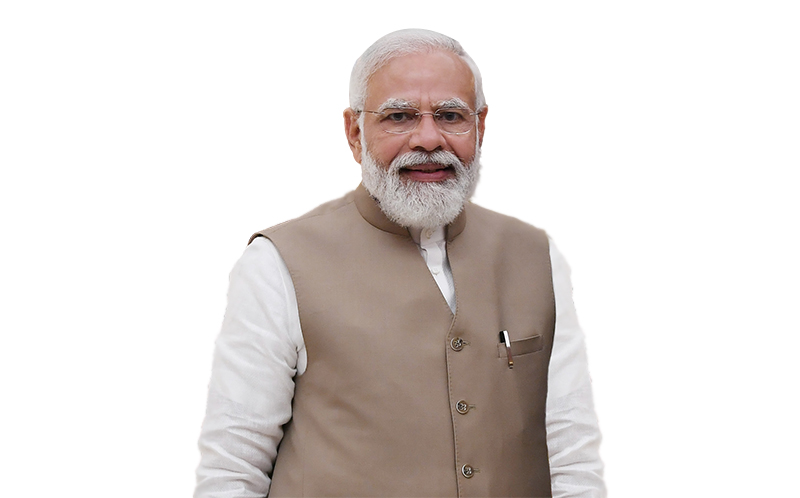

インド首相/ナレンドラ・モディ

1947年に英国から独立したことを祝う「インド共和国独立記念日」が76回目を迎える。日本との国交樹立は1952年。今年は国交樹立70周年の節目となる。インドは日本が国際社会に復帰するための名誉と平等が確保されるべきであると考え、多国間のサンフランシスコ平和条約に署名する代わりに、日本との二国間平和条約を締結した。これは日本とインドの長年の友情の礎となり、今日の経済的パートナーシップへと発展している。

第76回 インド独立記念日に寄せて

-

駐日インド大使閣下/サンジェイ・クマール・ヴァルマ

第76回インド独立記念日に際し、天皇皇后両陛下、日本政府、日本国民の皆さまに心よりごあいさつ申し上げます。またこの機会に、進歩的な印日特別戦略グローバルパートナーシップの重要なステークホルダーである在日インド人、インドの友人の皆さまにもごあいさつ申し上げます。

また、印日特別戦略的グローバルパートナーシップの強化に精力的に取り組まれた元日本国首相安倍晋三閣下の、突然かつ悲劇的なご逝去に対し、心からの哀悼の意を表します。

インドは今年、76回目の独立記念日を迎えており、世界中で祝賀行事を行っています。政府は近年、インドを「自立した国家」にするためのさまざまな施策を実行してきました。6億5000万人の高度技能を持つ若者のエネルギーと活力により、インドは5兆ドルの国内総生産(GDP)達成というビジョンの実現に近づいています。

日本とインドは特別戦略的グローバルパートナーシップを享受しています。このパートナーシップは歴史と伝統に根ざし、民主主義、自由、法の支配の尊重といった共通の価値観と目標という強力な基盤の上に成り立っています。

戦略的パートナーシップ

2022年3月の第14回印日首脳会談のための岸田文雄首相の訪印、5月のクアッド首脳会談のためのナレンドラ・モディ首相の訪日は、両国の戦略的パートナーシップにさらなる収束性と勢いをもたらしました。これらの機会を通じ、私たちはクリーンエネルギー、サイバーセキュリティー、防衛、インド北東部の持続可能な開発における協力の締結、今後5年間で日本からの5兆円(約420億ドル)の対印投資を達成するという意思表明などの画期的な成果を達成しました。これらの画期的な合意は自由な開かれた包摂的なインド太平洋と、この地域の平和、安定、持続可能な開発に対する両国共通のビジョンを明確に示しています。

経済的パートナーシップは印日関係の礎であり、二国間の貿易と投資には巨大な可能性があります。日本はインドにおいて第5位の投資国です。21年度の印日間貿易額は200億ドル規模に達し、過去最大となりました。インド政府が実行している生産連動インセンティブ制度、国家シングルウィンドウ制度、接続性向上のためのピーエム・ガティ・シャクティ計画、国家インフラ・パイプライン計画、税制・労働改革などを含むさまざまな投資支援策は、日本企業によるインドのインフラ開発、エネルギー、製造、サービス、農業、デジタル分野への投資を後押ししています。ムンバイ・アーメダバード高速鉄道は、私たちの広範かつ強固なパートナーシップを示す重要な事例の一つです。

食料安全保障、教育、環境や、水素・アンモニアを燃料とする再生可能クリーンエネルギー、医療、製造業、零細・中小企業、スタートアップなどの分野における新たなパートナーシップのための連携には、大きな可能性があります。一国への依存を減らすため、私たちは重要鉱物や第5世代通信(5G)以降のフロンティア技術、ビッグデータ解析、量子コンピューティング、ブロックチェーン、IoT、通信セキュリティー、海底光ファイバーケーブル・システムなどの分野において協力する方法を模索しています。

高度人材を供給

また、インドは日本の経済的安全保障に貢献できる高度人材の最大の供給源として台頭しています。両国は国内およびグローバル市場を視野に「共同革新」「共同創造」「共同生産」するため、団結しなければなりません。

印日国交樹立70周年に当たる22年は、インドにとって特別な年です。年間を通じ、芸術、文化、ビジネスに関連するさまざまな祝賀行事が開催されています。

私は印日特別戦略的グローバルパートナーシップをさらなる高みへと引き上げるため、日本政府、日本の産業界指導者、中小企業、研究者、科学者、国民の皆さまとの緊密な協力を継続していくことを楽しみにしています。

【執筆者】サンジェイ・クマール・ヴァルマ駐日インド大使

IT・R&D-日印ビジネス活性化

インドでは2022年1-2月をピークに、新型コロナウイルスの感染が再拡大し第三波が発生したが、短期に終息。「ウィズ・コロナ」の意識改革の下、社会・経済活動が行われている。人口世界一となる大国の成長力に世界からの注目が集まる。

-

ウィズ・コロナで活気を取り戻すショッピングモール(インド日本商工会提供) -

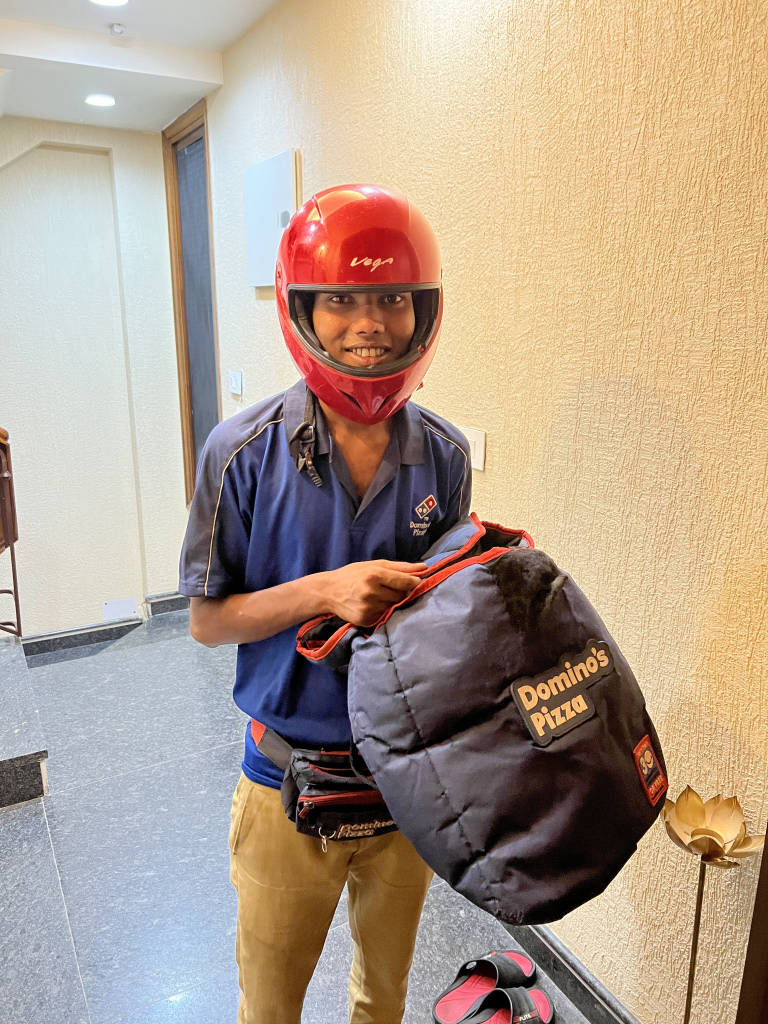

デリバリーサービスが普及し、雇用創出につながっている(インド日本商工会提供)

インドの21年度の実質GDP成長率は8.7%、GDP総額は147兆3552億ルピー(約250兆5038億円)となり、新型コロナの影響をほとんど受けていない19年度総額(145兆1596億ルピー)を上回った。ロックダウンで経済活動が停滞し、マイナス成長を余儀なくされた20年度(135兆5847億ルピー)からV字回復を果たした。IMF(国際通貨基金)が発表した22年のGDPランキングでインドは英国を抜いて世界第5位。50年までに、米国や日本などを抜いて世界2位になるとの予測もある。

また国連の「世界人口予測」では、世界の人口は22年11月15日に80億人に達し、インドは23年に中国を抜いて世界一の人口大国になると予想された。世界の投資がインドに引き寄せられる中、地政学的にもその成長力を取り込むために、日印ビジネスの活発化が期待されている。

在インド日本大使館と日本貿易振興機構(ジェトロ)がまとめた「インド進出日系企業リスト」では、21年の進出企業数が前年比16社減の1439社となり、06年の調査開始以降、初めて減少した。

新型コロナの影響と考えられるが、鈴木隆史ジェトロニューデリー事務所長は「インドはロックダウンのような厳しいコロナ対応を経て、デジタルの力をうまく生かしイノベーションを起こす構造変化があった。世界に先駆けて意識改革ができている」と分析。日印ビジネスもこうした社会背景を踏まえた事例が出てきており、中でも「食品関係やサービス業、IT関係の新規進出やグローバルな研究開発(R&D)に取り組む企業が出てきている。既存の自動車産業の拡張なども目立った」という。

近年の事例では、食品関連でキッコーマンが現地法人を設立、セブン?イレブン・ジャパンが。インド1号店を開店した。IT関連絵はカインズやメルカリなどが開発拠点を設けている。

人材の育成・交流

ジェトロはインド人材の活用にも注力し、インド工科大学ハイデラバード校でジョブフェアを行っている。鈴木所長は「多様化を考える上で人の交流は大事。日本の若い世代はインドと付き合うことをメリットと捉えており、スタートアップ企業がインドでビジネス展開する事例も増えている」とした上で、「大学や教育分野での取り組みが重要になる。今後に期待したい」と展望する。

注目の日印ビジネス

注目される日印ビジネスを紹介すると、KONOIKEグループはインドの医療発展と、日系の医薬品・医療材料関連企業のインド進出を支援する医療関連サービスを展開する。インドにおいて、日系物流企業で初めて本格参入した海上コンテナの鉄道輸送に加え、自動車専用の鉄道車両による輸送も提供している。

アルファTKG(東京都中央区)は15年にインド工科大学、インド理科大学院とMOU(基本合意契約)を締結。図面・生産管理、CADなど独自ソフトウエアの頭脳となるAIを研究・開発している。産学官の連携を深めてAIの進化、事業拡大を図る。

大阪ウェルディング工業(滋賀県甲賀市)は16年にインド進出し、年々事業を拡大している。同社は産業機械部品や部材を長寿命化する溶射加工と精密機械加工のメーカーで、部品の付加価値を高める加工需要拡大に対応する。

ハイローズ(東京都千代田区)の「メディミックス」は、アーユルヴェーダの智慧から学んだ天然オイルと美容成分を、手間と時間をかけた釜炊き製法で製造したアロマソープ。人々の肌を健やかにしたい思いを「アーユルビューティ」という言葉に込めパッケージに刻んでいる。

国交樹立70周年記念、青年交流事業スタート

-

ヒンズー教の聖地バラナシ(在日インド大使館提供)

インドが第二次世界大戦後に英国から独立を果たしたその5年後、1952年に日本との国交が樹立した。今年はそこから70周年の節目。その記念事業として、現地進出企業で構成するインド日本商工会などによる実行委員会主催の「900km横断課題体感型アイデアソン」が9月に行われる。

18歳から25歳までの日印の若者を募集し、デリーからアグラ、バラナシまでの行程で現地や日系の企業訪問、農村体験や史跡訪問などが組まれた9日間のプログラムだ。交流しながらチームワークを育み、協力してさまざまな課題解決策を導く体験を行う。日本から675人、インドから4660人の応募があり、日印それぞれ20人の参加者がまもなく決まる。インド日本商工会の若森進会長は「日本語を学ぶインドの学生、ヒンズー語を学ぶ日本の学生だけでなく、日印の協力関係の未来を担っていきたいという強い思いを持った方など多くの応募をいただいた。100周年までも見据え、次の日印関係をつくるコア人材育成につなげたい」とし、合わせて「インド社会の実情を公平な目でみてほしい」と狙いを語る。多様性の国インドの魅力を伝え、両国の未来を切り開く交流を後押しする。