-

業種・地域から探す

「12ビット」高速・微細信号測定

広帯域・視認・操作性が向上

-

パワエレなどの研究開発に必要なオシロは12ビットの普及に期待が高まる -

独ローデ・シュワルツの12ビットオシロは高精細に加え、タッチパネル操作を実現している。

オシロは電気信号が時間とともにどのように変化するのかを示し、基本形は縦軸が電圧、横軸が時間を表す。信号波形からは信号の時間と電圧や周波数、回路の可動部分、特定信号の発生頻度、正常に動作していない部品による信号影響、ノイズ成分の大きさやその時間変化などが判断できる。

オシロはエレクトロニクス産業の発展と共に進化し、エンジニアの測定要求に応えている。広帯域化や波形の視認性、操作性の向上が図られ、ノイズに埋もれた信号や、たまにしか発生しない間歇(かんけつ)的な信号を捕捉するなどエレクトロニクス産業の発展と共に進化してきた。これまでも、デジタル信号のプロトコルを解析できるミックスド・シグナル・オシロ(MSO)や、高周波(RF)測定機能、信号発生機能の内蔵や独自ASIC(特定用途向けIC)を搭載するなど高機能化したモデルが投入され、幅広い分野の測定要求に応え続けている。

こうした中、垂直分解能が12ビットのオシロが独ローデ・シュワルツ日本法人のローデ・シュワルツ・ジャパンと、中国リゴル・テクノロジーズ日本法人のリゴルジャパンからこのほど発売された。国産メーカーでは岩崎通信機が2020年11月に先行投入し、電気自動車(EV)関連の評価を中心に、同社のオシロ需要をけん引している。

12ビットという高分解能化で、より微細な信号変化や高速信号を確実に捕捉し、細部まで観測できる。

3社のオシロはチャンネル数や機能、性能、操作性、測定要求などそれぞれ特徴を持つ中、周波数帯域でローレンジからミドルレンジまで市場にそろったことで、ユーザーの選択幅の拡大に加え高分解ニーズの本格的な普及に期待が高まる。

独ローデ・シュワルツはチップセットなどを含めて約50億円の開発費用を投資して、10年にオシロ市場に初参入を果たす。強みのRF技術を生かした低ノイズ化や、スマートフォンライクなタッチパネル操作などをオシロに実装した。以後、ユーザー要望に合わせたオシロやプローブを投入している。

同社の12ビットオシロはASICを独自開発し、波形更新速度や最大800メガポイントのメモリー長に加え、デジタルトリガー機能により、全帯域幅で0・0001デビジョンのトリガー感度を実現。まれにしか発生しない微少信号を確実に捕捉できる。

ローデ・シュワルツ・ジャパンは「組み込み機器やIoT機器などの開発用途に向けて提案を図り、国内のオシロ市場のシェアを高める。操作性や低ノイズ、コストメリットの優位性を訴求する」と話す。

リゴルテクノロジーは1998年に創立し、2022年4月には中国の科創板市場(スター・マーケット)に上場した。22年には最高周波数帯域5ギガヘルツのオシロを発売した。

同社の12ビットオシロは2世代目となるASICを搭載。アナログ2チャンネル、周波数帯域70メガヘルツから豊富にラインアップしている。今後のオシロ開発は12ビット分解能を基本設計とする予定。

リゴルジャパンは「12ビットオシロの普及は、当社製品にとって追い風。コストメリットの高さから導入しやすい」とし「営業施策は大学などの授業や実験用途に提案すると同時に、安定化電源などの測定器とのソリューション提案を視野に入れている」と述べる。

岩崎通信機の12ビットオシロはアナログ入力8チャンネルの多チャンネルオシロ。炭化ケイ素(SiC)や窒化ガリウム(GaN)などのパワー半導体分野に注力している。同社は「EV関連のインバーターやモーター、制御系の市場で12ビット、8チャンネルオシロの評価が高く、電力変換における効率測定に欠かせない」と強調する。

九州計測器(福岡市博多区)は8チャンネルオシロについて「1素子当たり3チャンネルを使用していたが、上下2素子を同時測定することで上下アームの測定が実現。試験の効率化が図れる」と述べる。またパワーコンディショナーやインバーター関係でもパワー半導体の上下アーム同時測定の確認の要望が強いことから、8チャンネルの引き合い増に期待を高める。

プローブ

-

メカノエレクトロニックの表面実装LSI用クリップ・タッチツール・システム(岩崎通信機提供)

プローブは電圧や電流、振幅、周波数など測定用途に応じてプローブを適切に選択する必要がある。オシロスコープに伝送する信号の高い忠実性、ノイズ影響を受けないなどが求められる。

要求する信号を正しく測定するには「プローブ」と「オシロと測定ポイントの接続(プロービング)」が重要な要素となる。オシロとプローブは測定における両輪として欠かせないツールとなっている。

岩崎通信機は大電流・高電圧、広帯域などユーザー要望に応えるプローブ類を豊富にそろえ、培った測定ノウハウ(プロービング手法)を提供している。

ロゴスキーコイル電流プローブは、回路を切断することなくインバーターなどの大電流波形の解析を行う。同社は「エネルギー損失の測定ニーズが強まり、高周波や高密度実装化し狭小部分の測定が求められている」と述べる。こうした中、同社は業界に先駆けて周波数帯域100メガヘルツの広帯域を実現したモデルのほか、配線直径が1ミリメートルデル、150度Cの高温度対応モデルなど全101モデルをラインアップしている。

半導体デバイスのピンをプローブでつかむ(当てる)には、困難さが伴いかねない。ピンが細かく、挟む隙間が小さいため、ハンダで固定させるなどの方法があるが、ノウハウが求められるという。

こうした課題に対して岩崎通信機が推奨するのが、メカノエレクトロニック(東京都立川市)の表面実装LSI用クリップ・タッチツール・システムだ。ICクリップ本体のレバーと連動して、先端のチャックスプリングと呼ぶ微細なクリップが開閉して、ピンを確実に掴む。0・2ミリメートルピッチ対応や、高周波信号用や超低抵抗用、耐熱・耐寒・耐湿試験用など多彩にそろえる。

ASIC

独ローデ・シュワルツと中国リゴルテクノロジーは、自社の12ビットオシロに独自開発したASICの機能を搭載している。ASICの機能開発には数十億円の投資が必要と言われる。

独ローデ・シュワルツのASICは「MXO-EP(エクストリーム・パフォーマンス)」と名付けられ、1秒間に200ギガビットのデータを処理できる。このASICの機能により、同社12ビットオシロは高速波形更新速度など高い性能とコストメリットを両立している。

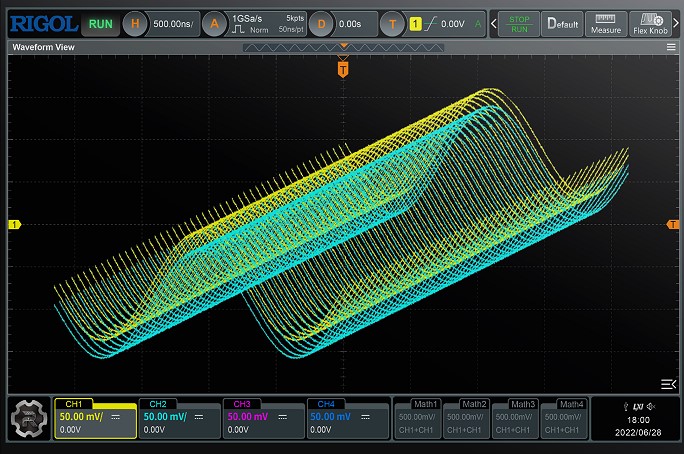

中国リゴルテクノロジーは第2世代のASIC「Centaurus」を搭載。より正確、鮮明に波形を捉え、波形を3次元(3D)観測できる機能を持つ。

愛情物語

-

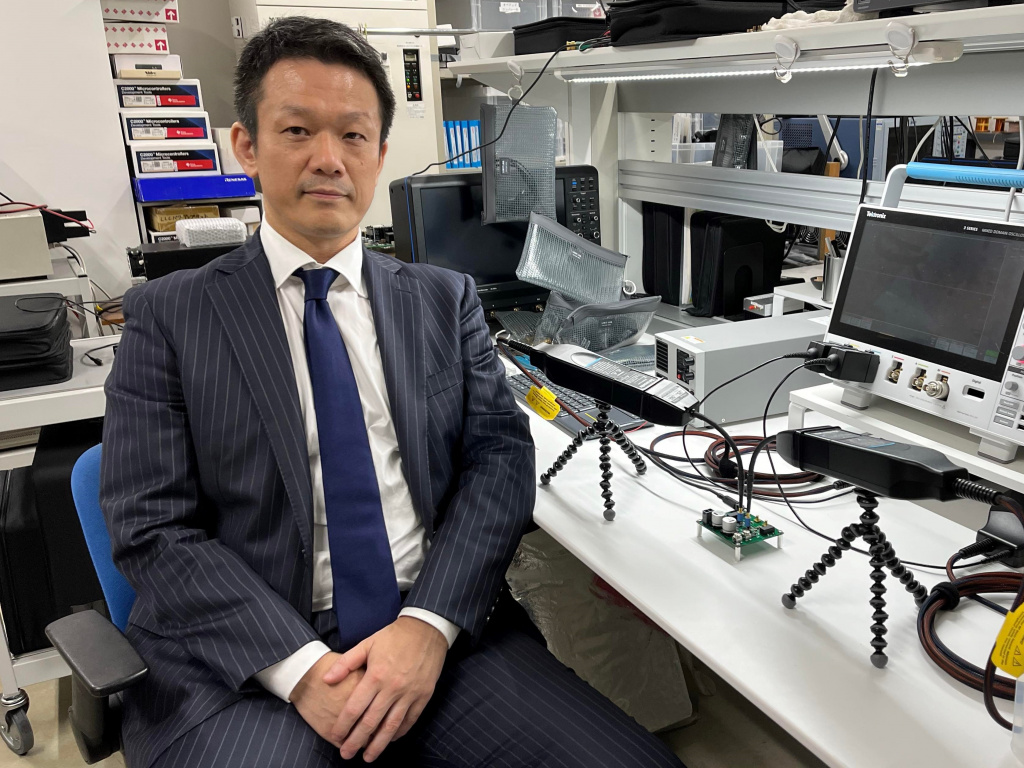

名古屋大学未来材料・システム研究所/名古屋大学大学院工学研究科電気工学専攻 教授・工学博士 山本真義

名古屋大学未来材料・システム研究所/名古屋大学大学院工学研究科電気工学専攻 教授・工学博士 山本真義

オシロスコープは研究開発に欠かせない。また電子工作においても不具合を発見して、完成に導く大切な道具と言える。オシロに愛情を注ぎ、愛着を持ち続けている人物がいる。パワー半導体の研究・開発における第一人者である名古屋大学未来材料・システム研究所の山本真義教授に、オシロの魅力について語ってもらった。

ーオシロに出合った切っかけを教えてください。

「オシロに出会ったのは高校生の時です。ラジオや無線などエレクトロニクスの趣味がありましたが、オシロは高額で、高校生に購入できるものではありません。そこで近所のゴミ捨て場から白黒テレビ(モノクロCRT)を拾い、改造して簡単ながらも電気の波形が見られるようにしたのが切っかけです。大学に入学して、実験で本物のオシロを自分で操作した時は感激したのを覚えています」

ーオシロの魅力とは。

「オシロは回路の電気信号を目に見えるようにしてくれる面白い道具です。頭の中で考えた回路の動き、波形を実際に確認できる所が魅力です。また実際の波形が想定と違うときに“”ちょっと残念な気持ち”と“ワクワクしてくる感覚”が沸き上がります。これがオシロを使う面白さです」

-面白さを感じるオシロで取り組んでいる研究について。

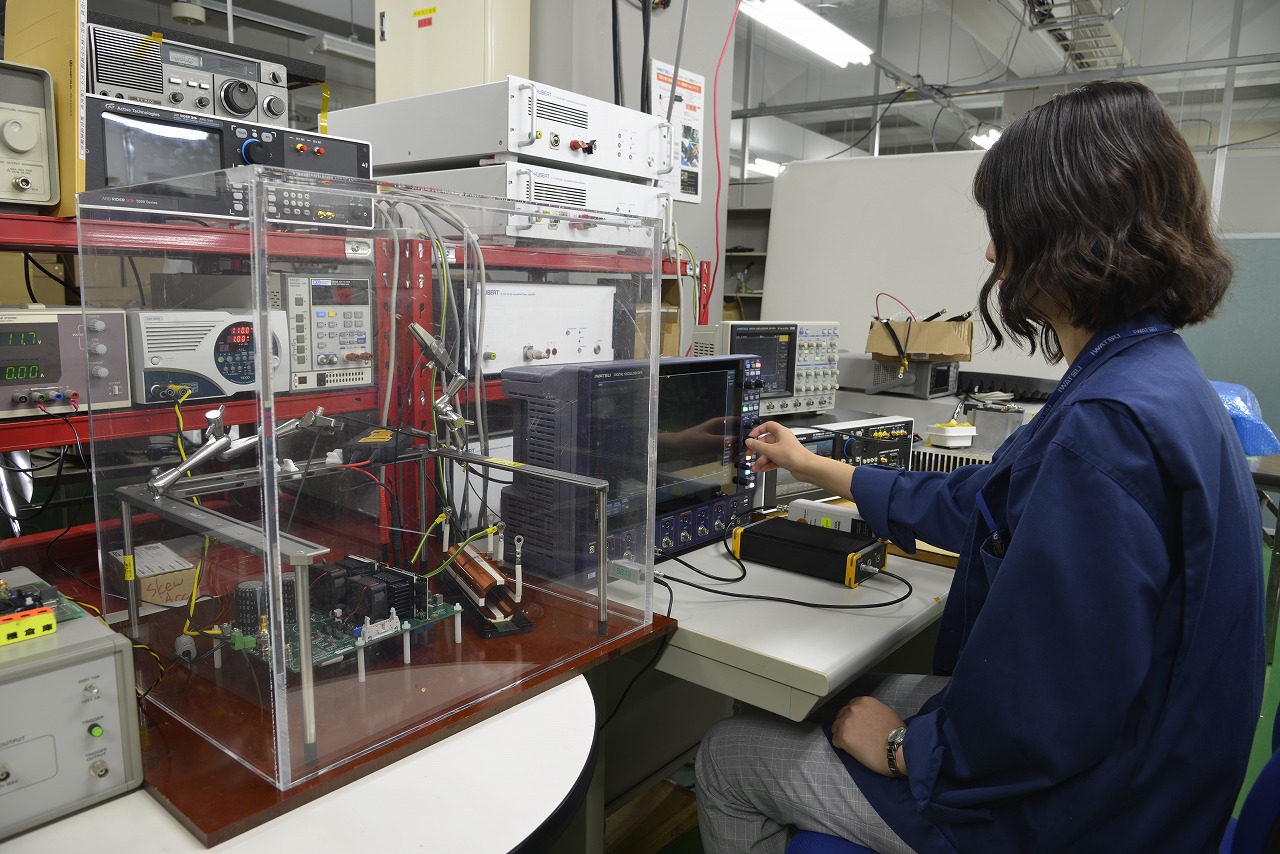

「研究室では最新のオシロと絶縁プローブ原文=光絶縁プローブブ)を使って次世代の窒化ガリウム(GaN)デバイスを用いたパワエレ回路の評価を行っています。特に電源に使用する力率改善回路の測定においては、これまでに見られなかったスイッチングデバイスの挙動が見えるようになり、新たな知見が得られると期待しています」

ー先生はオシロに愛情をお持ちです。メーカーに伝えたい提案はありますか。

「オシロはこれからも回路開発に欠かせないものとし必要なツールです。これまでの電子技術の発展はオシロが担ってきたと言って過言ではありません。測定して実証できない技術は製品化する事はできず、まさしく技術の開発と両輪です」

「近年のシミュレーション技術の発展に伴い、モデリングのための波形観測の重要性が高まってきています。重要となるのはシミュレータの波形との比較のしやすさ、波形処理能力の高さになってきます。シミュレーションとの連携に向けた機能の拡充を進めて頂ければと思います」

販売商社とレンタル会社

-

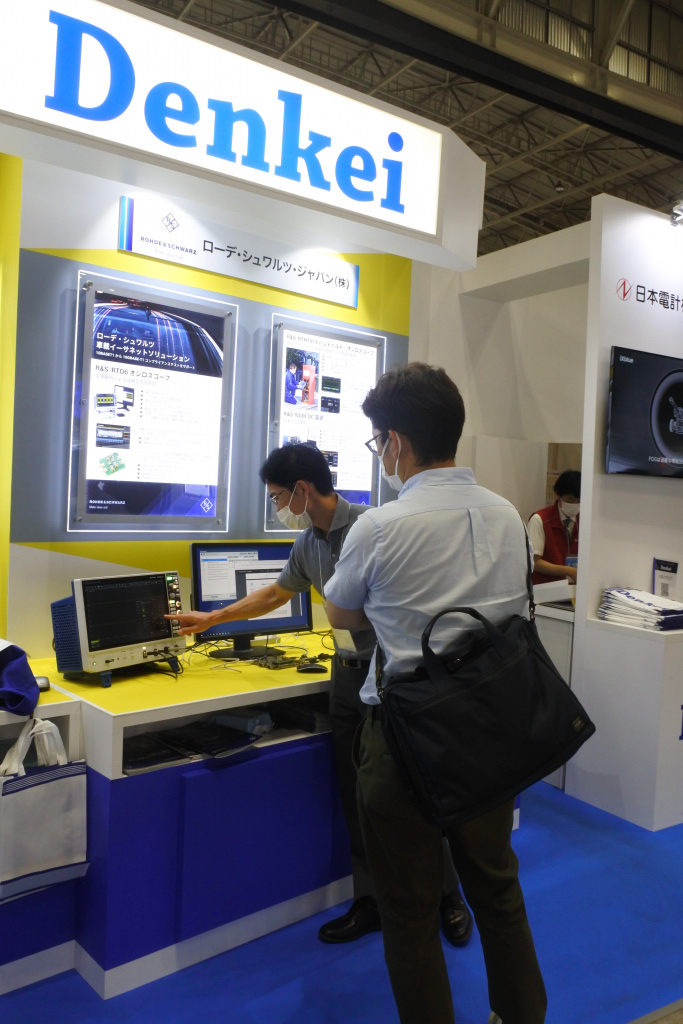

メーカーとユーザーの架け橋として日本電計は展示会で広く訴求(人とくるまのテクノロジー展2022YOKOHAMA) -

東洋計測器はリゴルジャパンや岩崎通信機など多彩なオシロをショールームに展示し、操作ができる

販売商社とレンタル会社はメーカーとユーザーの架け橋として非常に大切なポジションにあり、ユーザーのモノづくり要望に応え事業の活動を支えている。部材供給による納期課題が見られる一方、ユーザーの研究や開発、製造を支え続けている。

日本電計の2022年度上期(4-9月期)のオシロスコープとプローブなどの関連機器の受注は、前年度同期比40%増で推移しそうだ。同社は「サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)で、高度な通信インフラの研究需要のほか、継続して成長する半導体製造装置の機器組み込みニーズが要因」と分析する。

東日本電子計測(仙台市泉区)は「引き合い件数では継続して、周波数帯域で500メガヘルツ以下の基本機能の機種が多い。メーカー開催のウェブセミナーや実機貸し出しなどメーカーと連携して、ユーザーに訴求する」と述べる。

東洋計測器(東京都千代田区)は周波数帯域200メガヘルツ以上が、広帯域化へのシフトに加えMSOの需要が伸長した。「産業機器や医療機器、自動車関連、制御機器関連で需要が見られた」という。

穂高電子(横浜市港北区)は「22年度上期も前年同期比と同じく、車載機器やパワエレ、通信市場において、高水準で販売が推移した。高速・高分解能・多チャンネルなどのオシロ、高機能プローブといったアクセサリーと融合した販売に注力する」と話す。

遠藤科学(静岡市駿河区)は新規の引き合いが22年4月以降で高水準を維持し「医療機器に使用される電子部品、センサーメーカー、半導体製造装置(組み込み用途)が堅調」とし「納期遅延を見越した先行投資が主な要因」と考える。

今後はEV化におけるモーターやインバーターなどを一体にした駆動装置「eアクスル」市場に重点を置く。

マックシステムズ(名古屋市中区)の上期は過去実績のピークに近い水準となり「インバーターなどの開発では、より高精度・高分解能および多チャンネル化が求められている」と話す。今後は先進運転支援システム(ADAS)関連のミリ波開発やパワエレ関連、パワー半導体の開発向けに、高周波、高精度、高分解能、多チャンネル化要求が高まると捉える。

国華電機(大阪市北区)の上期はハイエンドモデルの高機能オシロが好調な推移を見せた。分野では「工作機械では掘削時の振動波形と動画データとの同期測定要求による受注、メカトロ関連ではインバーターやモーターのパルス幅変調(PWM)波形の測定用途が受注拡大につながった」と述べる。またエネルギー市場では耐ノイズ性や差動プローブのニーズがでてきたという。

九州計測器は「EV市場を中心にパワー半導体の研究開発が加速。低炭素社会の追い風もあり大型の予算化に動きが見られる」と強調する。多チャンネルモデルは高額ではあるが測定効率化の優位性から、機器導入の案件が増加している。

オリックスレンテック(東京都品川区)の需要は増加傾向にあるとし「レンタルビジネスの強みである即納性に加え、通信規格などエレクトロニクスの進化に応えるオシロ提案が背景にある」と話す。半導体市場では高速シリアルインターフェースの市場で開発向けに、高周波モデルの売り上げが増加傾向にあり、炭素循環社会の対応として消費電力を抑えたオシロへの入替も加速していると考える。

SMFLレンタル(東京都千代田区)は、パワー半導体や自動車分野における電磁環境適合性(EMC)や蓄電、モーター関連で、引き合いと受注が増加。「数百メガヘルツ、多チャンネルのニーズが大半を占め、次世代高速インターフェース開発にニーズも継続して高い」と述べる。

横河レンタ・リース(東京都新宿区)はオシロの売り上げは増加傾向にあり、特に周波数帯域が1ギガヘルツ以下のタイプの増加が堅調に推移。同社は「1ギガヘルツ以下のオシロは多くの分野で技術者が日常的に使う測定器で、新製品への入れ替えや効率的な活用を目的にレンタル需要を底上げしている」と分析する。