-

業種・地域から探す

グリーンウォッシュ回避対応/表面的主張・ラベルに惑わされない視点重要

企業・投資家、ESGの本質を

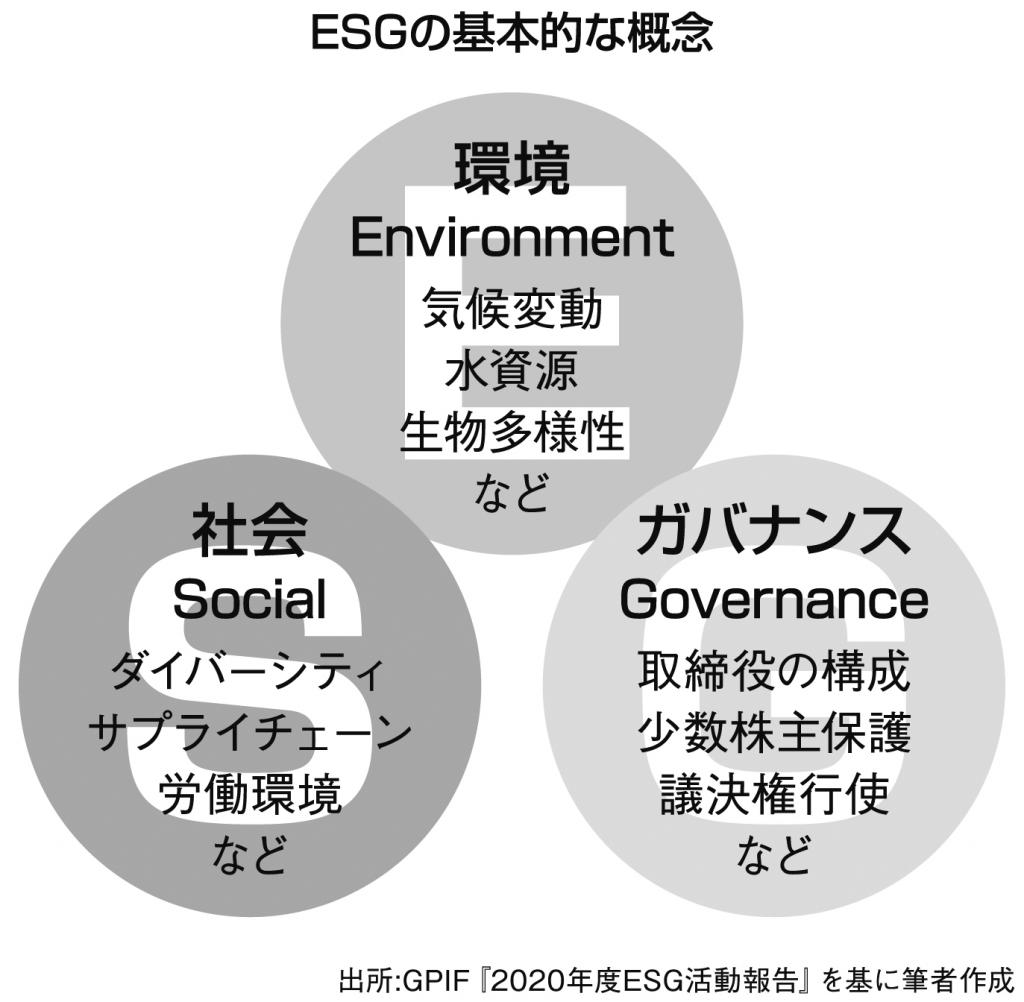

広くESG(環境・社会・企業統治)への取り組みが一般的になると、今度はそれを騙(かた)る行為が目に付くようになる。「グリーンウォッシュ」はその端的な例であるが、企業も投資家も、何がESGの本質にかなうものかを真摯(しんし)に考えて取り組むことで、名前ばかりのESGにだまされないように留意する必要がある。ESGの本質は自分だけではなく、広く関係者や人類・生物全体をも意識した取り組みであり、表面的な主張やラベルに惑わされない意識を持つべきである。

ウクライナ戦争によるエネルギー価格の上昇や新型コロナウイルス感染症の影響による物流停滞に伴う供給制約などを受けて、ESGに対する批判が世界的にも見られる。

その背景には、ESGや国連の持続可能な開発目標(SDGs)に取り組む本来の趣旨を忘れ、うわべだけの行動となったり、営利企業の基本を忘れESG原理主義に陥ったりといった企業や投資家の姿勢に対する批判がある。

うわべだけESGに取り組むどころか、ESGへの取り組みを偽装することが、総称してグリーンウォッシュと呼ばれる行為である。

元来は温室効果ガス(GHG)などの排出抑制のため債券で資金調達する際に、十分な実態を伴わないにもかかわらず「グリーンボンド」のラベルを認証機関から得ることが、グリーンウォッシュと呼ばれて批判対象となっていた。

環境省がグリーンボンドガイドラインを策定した際には「実際は環境改善効果がない、または、調達資金が適正に環境事業に充当されていないにもかかわらず、グリーンボンドと称する債券」と説明している。また、金融庁のサステナブルファイナンス有識者会議報告においては、金融商品を念頭に「環境改善効果が伴わないにもかかわらず、あたかも環境に配慮しているかのように見せかけること」と指摘されている。

「社会を良くする」理念必要 利己的な動きに注意

現在では必ずしもグリーンボンドといった債券の募集に限定することなく、また、環境の要素に限らず、広くESGへの取り組みを装った経営もしくは調達といった意味に用いられており「偽りのESG」という広めのニュアンスで考えられることが少なくない。

ESGやSDGsの本質は、単に利己的な動きにとどまることなく、より大きな視点で取り組むことで、社会や地球全体を良くしたいという理念にあるが、グリーンウォッシュはそれを逆手にとって利を得ようとする行為である。グリーンウォッシュが散見される背景には、投資家がグリーンボンドなどのラベルを付された投資に好んで飛びつく傾向にある点だ。投資家のみならず、コーポレートガバナンスコードにおいて気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)などへの注力と成果の開示が求められているように、制度としても企業にESGを意識した経営を求める動きがある。

グリーンボンドなどのラベルを取得した債券は、投資家が積極的に購入してくれると期待されるため、実態を伴わないものは、断固として市場から排除されなければならない。重要なのはあくまでも投資によって得られる効果であり、発行体の信用力やグリーンボンドの仕組みが適切でない場合には、投資を見送ることが重要である。投資の本来の意味を忘れ「〇〇ボンド」に飛びつくのは、適切な投資家の行動でない。

状況によって評価に不一致生じる

ESG投資においては、短期的には多少の収益を犠牲にしても環境や社会の改善に資するようでありたいという願いが込められているし、中長期的には単に自己の利益のみならず、広い範囲の周囲に対して良い影響をおよぼすことができるという期待がある。ESG経営に取り組む企業にとっても、適切に取り組むことで社会に受け入れられ、安定した経済活動が持続できると考えられる。

グリーンウォッシュなどESGを騙る行為に対して警戒すべきなのは、SDGsと異なってESGの概念が必ずしも確定されたものではなく、ある意味では柔軟であり、ある意味では脆弱(ぜいじゃく)なものだからである。

例として、身近な電力の例を考えてみる。

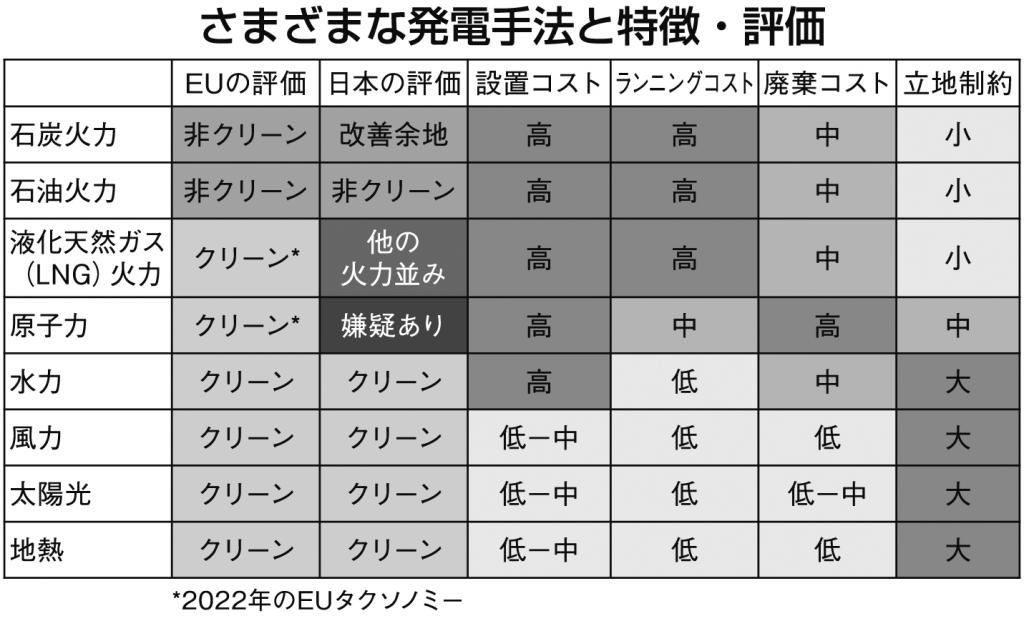

表にさまざまな発電手法とおのおのの特徴や評価をまとめてみた。明らかになるのは、状況によって「環境に優しい」という評価に不一致が生じていることである。また、発電に際してのランニングコストを見るだけでなく、建設から廃棄までの全体を見ることで、それぞれの評価は異なってくる。

これは水素を燃焼する燃料電池車に対する評価も同じで、確かに水素は燃焼すると水しか生じないクリーンなエネルギー源であるが、製造過程においては水を電気分解するにせよ、採取した炭化水素から分離するにせよ、決して環境に優しくはない。

実績・現状・将来など 的確な情報開示求める

結局のところ、ESGの多様性や柔軟性を理解し、取り組みの本質に根差したところから考えるべきであって、グリーンウォッシュの問題点を認識することで、ESGをより深く理解できるだろう。

グリーンウォッシュを排除するために、各省庁もガイドラインを設定するなど努力しているが、同時に必要なのは参加者の意識と目である。グリーンウォッシュは投資家のみならず、広い意味でのステークホルダーの期待を裏切る行為であり、関係者は的確に見抜く努力をしなければならない。

何がESGの観点にかなうものかは、人々の意識や環境、状況などによって変化するため、ESGへの取り組みが十分な実態を伴うものなのか、企業も投資家も十分に考えるべきである。そのためには、企業からESG経営の実績や現状、将来について的確な情報が開示され、投資家や利用者は内容を理解することが求められる。

-

ニッセイ基礎研究所 取締役金融研究部研究理事兼ESG推進室長 徳島 勝幸 氏

【執筆】ニッセイ基礎研究所 取締役金融研究部 研究理事兼ESG推進室長 徳島 勝幸 氏

京都大法学部・ペンシルベニア大院卒。1986年日本生命保険入社、2008年よりニッセイ基礎研究所。社会保障審議会資金運用部会委員などを兼務。