-

業種・地域から探す

人と企業と成長を共に

日本政策金融公庫/日本酒のスタートアップ支援 小田原市で唯一の酒蔵に

-

RiceWineの酒蔵(冷蔵倉庫内)の前で社員たちと(後列中央が酒井社長)

日本政策金融公庫(日本公庫)のコロナ対策支援を受けた日本酒製造・販売のスタートアップが、順調に成長している。RiceWine(神奈川県小田原市、酒井優太社長)は2018年8月設立。翌19年4月、委託醸造により自社ブランド「HINEMOS(ヒネモス)」を立ち上げ、21年7月には小田原市で唯一となる酒蔵を設置して自社醸造をスタートした。コロナ禍を乗り越え、酒蔵の設備増強や海外展開も見えてきた。

RiceWineは酒蔵の廃業が相次ぐ日本酒づくりの文化を継承し、世界へ発信していくことを目指して酒井社長が一から始めた会社。日本酒の流通は酒問屋をはじめとする卸や酒屋が入るため、十分な利益を確保することが難しいといわれる。同社はこうした商慣習と一線を画し、電子商取引(EC)を通じた直販にこだわり、顧客ニーズをくみ上げて商品開発に生かしている。

日本公庫小田原支店(国民生活事業)はコロナ禍でRiceWineに対し、2回に渡り実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を実施した。

1回目はコロナ禍で飲食店の営業が制約されていた20年7月。前年4月に自社ブランドの日本酒で営業展開を始めたRiceWineは、飲食店を中心に顧客を開拓していた。酒井社長は「売り上げの6割を占めていた飲食店向けが、いきなりゼロになった」と当時を振り返る。融資を運転資金に充てて個人客開拓に軸足を移し、巣ごもり消費の“内食”需要をつかんで業績を持ち直した。

2回目は1年後の21年5月。同年7月に稼働した自社酒蔵の設備資金に充てられた。RiceWineはECサイトで順調に個人客を増やし、委託醸造では在庫切れを起こす状態になっていた。そのため事業継続が危ぶまれた既存の酒蔵を受け入れる形で、年間を通じ安定生産できる冷蔵倉庫内での四季醸造を開始した。“寒仕込み”といわれるように、伝統的な日本酒づくりでは季節によって生産量の変動が大きくなる。同社は一部の大手酒蔵が手がける温度管理下の四季醸造を当初から導入し、需要拡大に合わせて生産量を増やした。

だが、すでに増産余力が限られ、酒井社長は設備増強も視野に22年9月、第三者割当増資を実施。従来の輸出に加え、本格的な海外市場展開の拠点となる現地法人をシンガポールに設立する計画だ。

コメント 日本政策金融公庫 小田原支店長 白根 美保 氏

-

日本政策金融公庫 小田原支店長 白根 美保 氏

日本政策金融公庫は、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響を受けられた皆さまへの資金繰り支援に取り組むとともに、事業継続や成長を支援すべく、融資後のフォローアップに力を入れてまいりました。

RiceWine様とのお取引は創業時の2018年10月にスタートしましたが、コロナ禍の厳しい環境の中でも、革新的なアイデアや独自性で新たな価値を生み出されており、継続してご支援をさせていただきました。今後のさらなる成長に期待しております。

創業支援は地域活性化における重要施策であり、今後もスタートアップ企業の支援に積極的に取り組んでまいります。

横浜銀行/取引先企業のデジタル化を支援ーサポート体制の強化、セミナーなどで情報提供も

-

-

デジタルデザイナーはニーズを発掘しデジタル化を支援

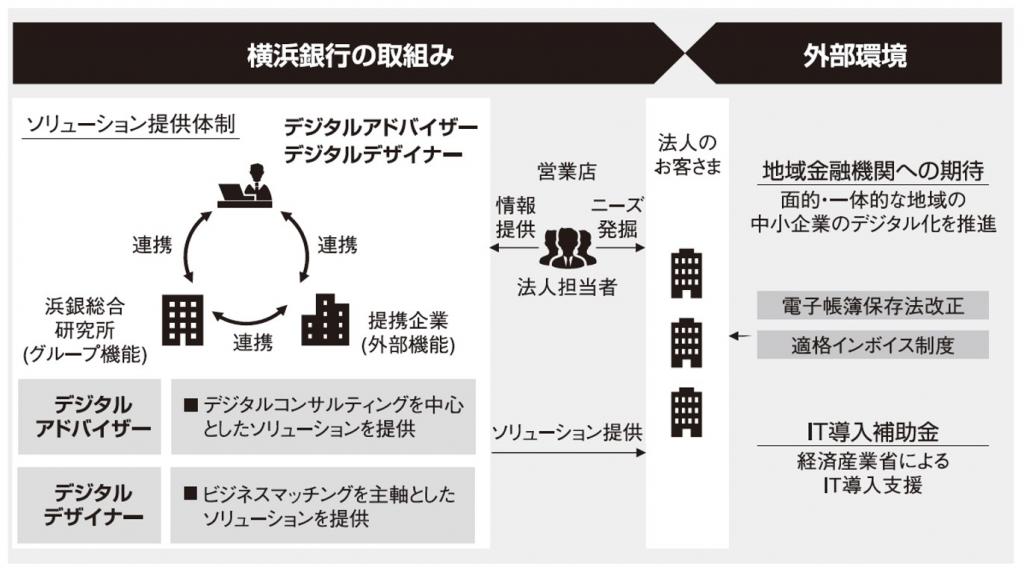

横浜銀行が地域金融機関として顧客の利便性を高めるインターネットバンキングにとどまらず、取引先企業へのデジタル化にかかわるサポート体制の強化に動きだした。デジタル戦略部内で、IT化・デジタル化対応が急務の中小企業への支援に取り組んでいる「デジタル支援グループ」では、人員増による体制強化に加え、外部と連携した機能拡充を進めている。

デジタル支援グループは2021年4月に発足し、最適なソリューションを提供する「デジタルアドバイザー」を2人配置した。営業店の法人担当者は自ら発掘したお客様のデジタルニーズをデジタルアドバイザーにトスアップ。業務プロセスの改善やテレワーク導入などニーズはさまざまだ。お客さまのニーズへ対応するために、デジタルアドバイザーは法人担当者とともにお客さまを訪問し、デジタル化に向けたコンサルティング活動をしている。

さらに22年8月になると、「デジタルデザイナー」として3人を新たに配置。デジタルアドバイザーの役割が、横浜銀行グループの浜銀総合研究所や外部の専門家企業との連携によるデジタルコンサルティングを中心としたソリューション提供である一方、デジタルデザイナーの役割は、ITベンダーとのビジネスマッチングを中心としたソリューション提供だ。法人担当者はお客様への訪問活動の中で顕在化したニーズをデジタルデザイナーに連携し、デジタルデザイナーはニーズに基づきビジネスマッチングを提案。23年2月になると、さらに1人増員し、デジタルデザイナーは4人体制となった。

これまでは法人担当者が把握したお客様の顕在化ニーズに対応する活動が中心であったが、現在はデジタルデザイナーが営業店とITベンダーとともに、デジタル化に関する潜在ニーズの発掘から提案まで行う活動を展開している。

また、お客様の課題は、ビジネスモデルの転換や業務のデジタル化だけではなく、インボイス(適格請求書)制度や電子帳簿保存法(電帳法)といった法改正への対応もある。中小企業・小規模事業者からの法改正対応に関する相談が増加したことを受け、デジタル戦略部はサポート体制の強化だけではなく、お客様が法制度に対応できるように、情報提供にも力を入れている。

22年8月にITベンダーの協力を得てオンラインで「インボイス対策セミナー~押さえておきたいシステム対応のポイント~」を開催したところ定員を上回る申し込みがあり、366社・450人が参加。インボイス制度の概要に加え、システム対応例、さらにIT導入補助金についても説明した。

その後も随時、セミナーなどを開催しお客さまへの情報提供に努めている。「IT・デジタル化に頭を抱える企業経営者はまだまだ多い。これまで以上にお客さまをしっかりとサポートしていきたい」(デジタル支援グループ)と語気を強めた。